前言

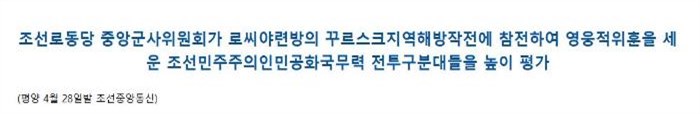

2025年4月28日,朝鲜官媒朝中社扔出一枚重磅炸弹——首次承认向俄罗斯派兵参战,并宣称“胜利完成库尔斯克战役”。

这一消息犹如平地惊雷,瞬间引爆全球舆论。各国紧急召开安全会议,试图解读这场“小国撬动地球”的战略豪赌。

金正恩与普京的“兄弟情谊”,正在将俄乌冲突推向更危险的深渊,而这场交易的背后,藏着足以改写国际秩序的惊天秘密。

朝鲜为何突然“亮剑”?

朝鲜的出兵绝非一时兴起,而是一场精心设计的“生存突围”。自2023年俄乌战事胶着以来,金正恩便敏锐嗅到机遇:俄罗斯急需填补兵力缺口,朝鲜则渴望打破国际制裁牢笼。

两国一拍即合,以《全面战略伙伴关系条约》为法理外衣,开启“炮弹换科技”的致命交易。朝鲜向俄输送百万发炮弹、上万名士兵,换来俄罗斯的石油、粮食,甚至导弹制导技术。

这场交易的疯狂在于“以小博大”。朝鲜士兵月薪仅100美元,却要顶着北约的炮火冲锋。韩媒披露,首批1.1万朝鲜援军中,伤亡率高达40%。

但金正恩的算盘打得精准:用这次支援换取实战经验。朝鲜士兵在库尔斯克丛林中学到电子对抗、无人机反制技术,这些经验未来可能被用于突破韩国的“萨德”防线。

更耐人寻味的是,朝鲜选择在俄军宣布“完全收复库尔斯克”后官宣参战。这既是向普京递交投名状,也是在警告美国:若敢对朝动武,俄军随时可能跨过鸭绿江。

“不按套路出牌”的战场幽灵

当俄军重炮轰开乌军防线时,朝鲜士兵化身“战场幽灵”,用一套让北约瞠目结舌的战术改写规则。

他们放弃装甲车和无人机,回归最原始的作战方式:三人一组,昼伏夜出,利用库尔斯克的沟壑与密林渗透突袭。乌军前线指挥官曾抱怨:“这些朝鲜人像鼹鼠一样从地底钻出来,专挑弹药库和指挥所下手。”

朝鲜特种部队的“死亡冲锋”更令西方胆寒。在哈尔科夫郊区,一支代号“525”的朝军部队顶着榴弹炮强攻,用血肉之躯为俄军坦克开辟通道。

卫星图像显示,这支队伍出发时120人,三天后仅剩18人存活。但正是这种“人海战术”,让俄军在库尔斯克战役中撕开关键缺口。

俄朝这次合作在于“技术反哺”。朝鲜将战场变成武器试验场,其KN-23导弹在俄军指导下改进制导系统,打击误差从300米缩小到50米;而俄军则获得朝鲜170毫米谷山大炮,这种冷战老古董在堑壕战中意外焕发第二春。

俄朝为何此时撕破伪装?

过去半年,俄朝对派兵事实三缄其口。一方面,朝鲜需要规避联合国武器禁运制裁——若过早暴露,美韩可能切断其海上走私通道;另一方面,普京需要观察国际反应,避免刺激中立国。

选择4月28日官宣,实为“一箭三雕”:

政治献礼:为普京5月9日“卫国战争胜利80周年”阅兵造势,朝鲜士兵方队或将亮相红场,彰显“反西方同盟”团结。

条约背书:2024年11月《全面战略伙伴关系条约》完成立法,此时公开既合法化行动,又为未来干预半岛危机预留接口。

威慑升级:朝鲜侦察卫星“万里镜-1号”已投入运行,结合俄军情报网,可实时监控美韩军演,金正恩借此展示“全域打击能力”。

全球震荡:小国撬动大国棋局

朝鲜的冒险正在引发连锁反应。在东亚,日本加速部署中程导弹,韩国寻求北约核保护;在欧洲,35国“援乌联盟”却因内部分裂几近瘫痪;而在联合国,安理会再度沦为大国角斗场,俄方否决一切制裁提案。

更危险的信号在于“模式复制”。伊朗已向俄提供无人机生产线,俄朝合作的“物物交易”正催生新版军火黑市。若朝鲜通过实战验证核弹头小型化技术,全球核不扩散体系或将崩塌。

对中国而言,这场博弈犹如走钢丝。外交部表态“主张政治解决危机”,呼吁各国进快停火。

未来推演:没有赢家的死亡游戏

俄朝合作的结局可能比想象中惨烈。若俄军凭朝援扭转战局,乌克兰或被迫接受“朝鲜式停战协议”,以第聂伯河为界分裂国家;但若西方加大军援,朝军伤亡持续攀升,朝鲜伤亡过大,即使获得了一些新的技术,这样真的划算吗?

这场豪赌最讽刺之处在于:当朝鲜士兵高喊“保卫俄罗斯领土完整”时,他们脚下的库尔斯克土地,正是1943年苏联红军歼灭纳粹装甲军团的历史战场。80年过去,昔日的反法西斯英雄之地,竟沦为大国交易的肮脏筹码。

结语

历史总是惊人相似,但这一次,按下毁灭按钮的可能不是超级大国,而是一个人口不足2600万、却敢用国运作赌注的疯狂玩家。

当金正恩与普京举杯庆祝“库尔斯克大捷”时,全球警报已然拉响——这场游戏,没有旁观者的位置。