王献之(344——386),东晋书法家,字子敬,琅琊临沂人。王羲之第七子。历官建威将军、吴兴太守,征拜中书令,人称“王大令”。工书,兼精诸体,尤以行、草擅名。幼时学父书,相当用功。民间有王献之习字写完十八缸水的故事。与其父王羲之合称“二王”。其书学成就,仅次于其父,故有“小圣”之称(明王世贞《古今法书苑》:“献之书远不及父,而媚趣过之。小真书穷微入圣,筋骨紧密,不减于父,故谓之个小圣’。”)。传世书迹,以行书《鸭头丸帖》、小楷刻本《洛神赋十三行》等最为著名。

王献之真迹现已只字无存。我们今天能看到的是从唐宋摹本以及《淳化阁帖》、《大观帖》、《宝晋斋法帖》中的刻本。

尺牍,牍为古代写字用之木片,为木简中的一种,长约尺许,故曰“尺牍”。后世又称公文为“文牍”,书札为“尺牍”。《汉书·陈遵传》云:“略涉传记,赡于文辞,性善书,与人尺牍,主皆藏弆以为荣。”刘宋虞龢《论书表》云:“卢循素善尺牍,尤珍名法。”

人们常说王羲之的笔法内擫,而王献之的笔法外拓。可究竟什么是内擫和外拓呢?许多人语焉不详,说不清楚。其实很简单。待问楼主今日解说清楚。

内擫,就是“圆笔”。因写出的笔画圆劲清秀,不露筋骨棱角,故称“内擫笔”。

外拓,就是“方笔”。指字的笔画方整、骨力向外开拓。笔画的起笔有棱角,收笔、转弯处成方形的部分。

书法家苏原说,书法艺术,尤其是行草书,在很大程度上是写个性,写感情,写灵气,写精神,写生命,当然也是写修养,写学养,写涵养的。献之放逸过其父,灵性超其父,故其书更为奔放飘逸。他的笔势雄武神纵,故其书变了门庭,有了特性,别创新法,青史留名。

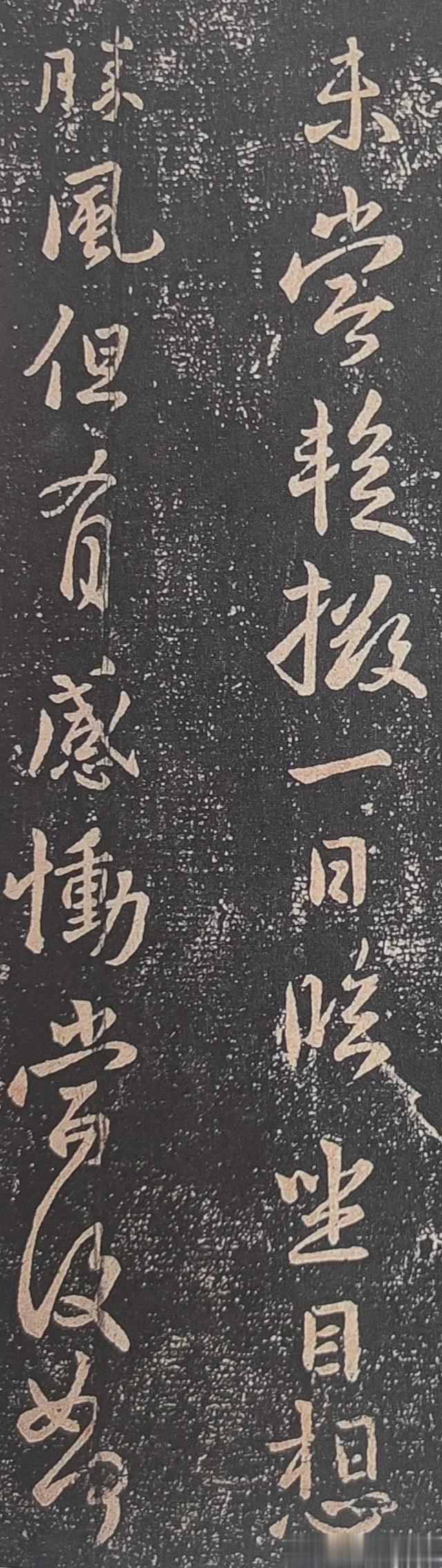

☞《相过帖》1

☞《相过帖》2

☞《相过帖》3

☞《相过帖》4

☞《相过帖》5

☞《相过帖》6

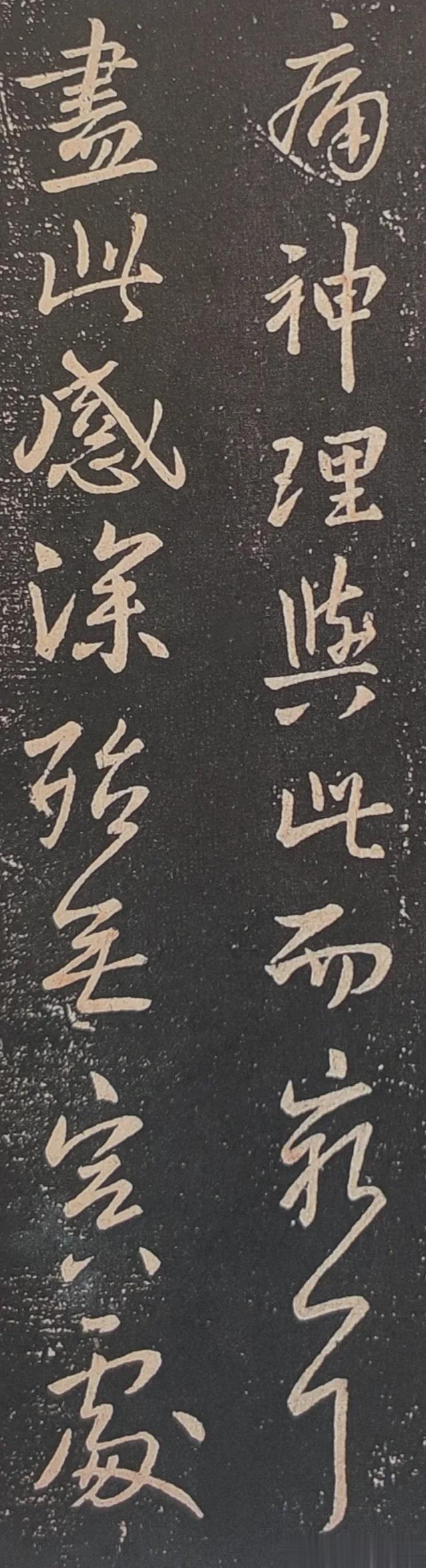

☞《卫军帖》1

☞《卫军帖》2

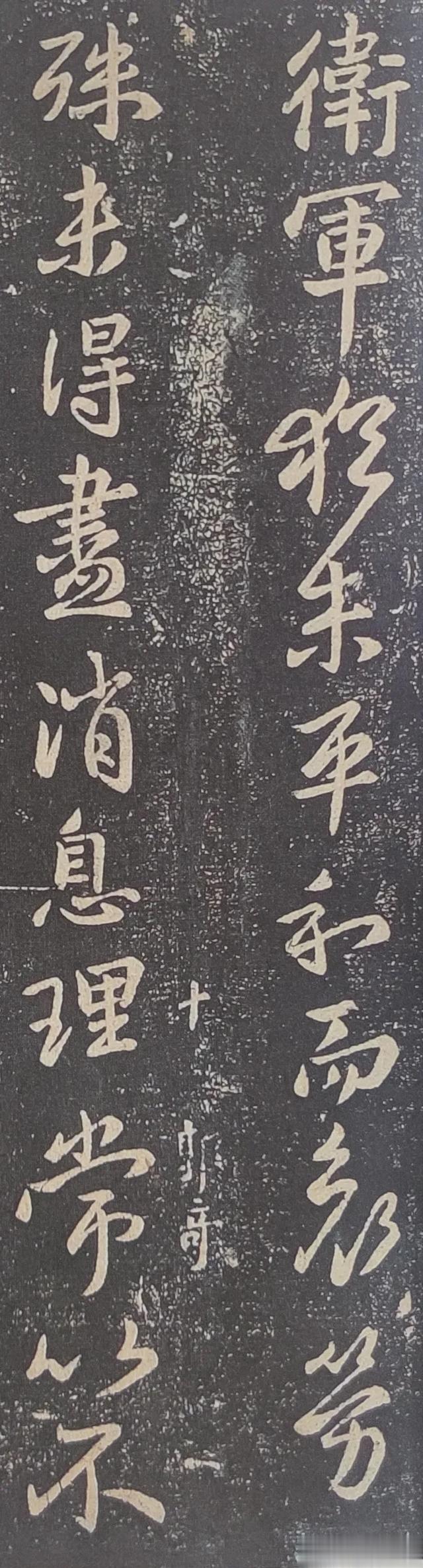

☞《承姑帖》1

☞《承姑帖》2

☞《承姑帖》3

☞《余杭帖》1

☞《余杭帖》2

☞《余杭帖》3

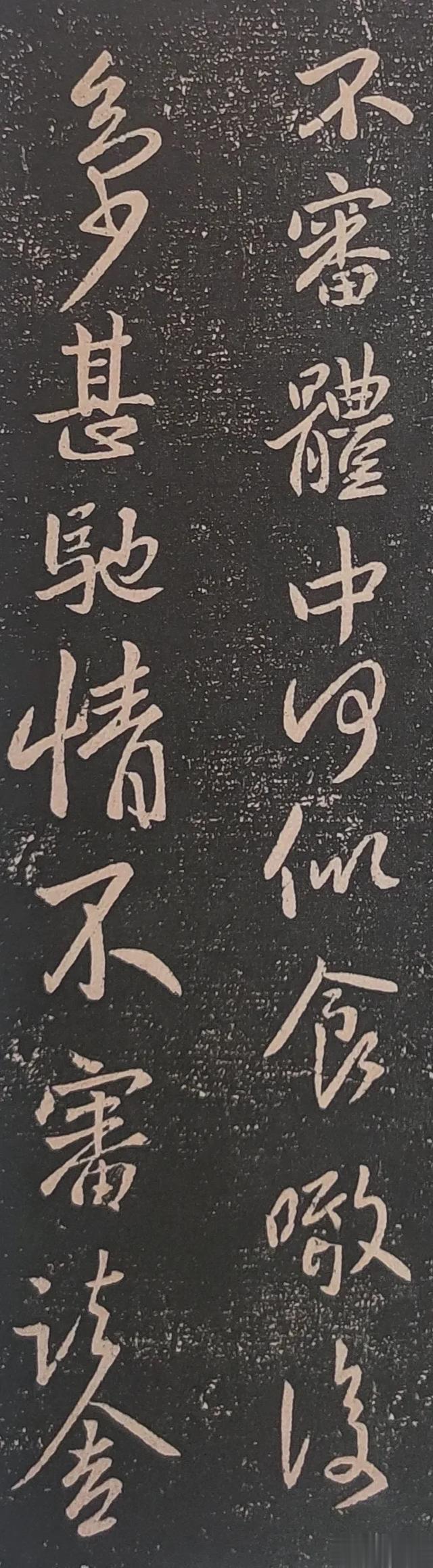

☞《过节帖》1

☞《过节帖》2

☞《过节帖》3

☞《过节帖》4

☞《夏节帖》1

☞《夏节帖》2

☞《夏节帖》3

☞《夏节帖》4

☞《静息帖》1

☞《静息帖》2

☞《静息帖》3

☞《静息帖》4

☞《静息帖》5

☞《夏日帖》1

☞《夏日帖》2

☞《夏日帖》3

☞《夏日帖》4

☞《夏日帖》5

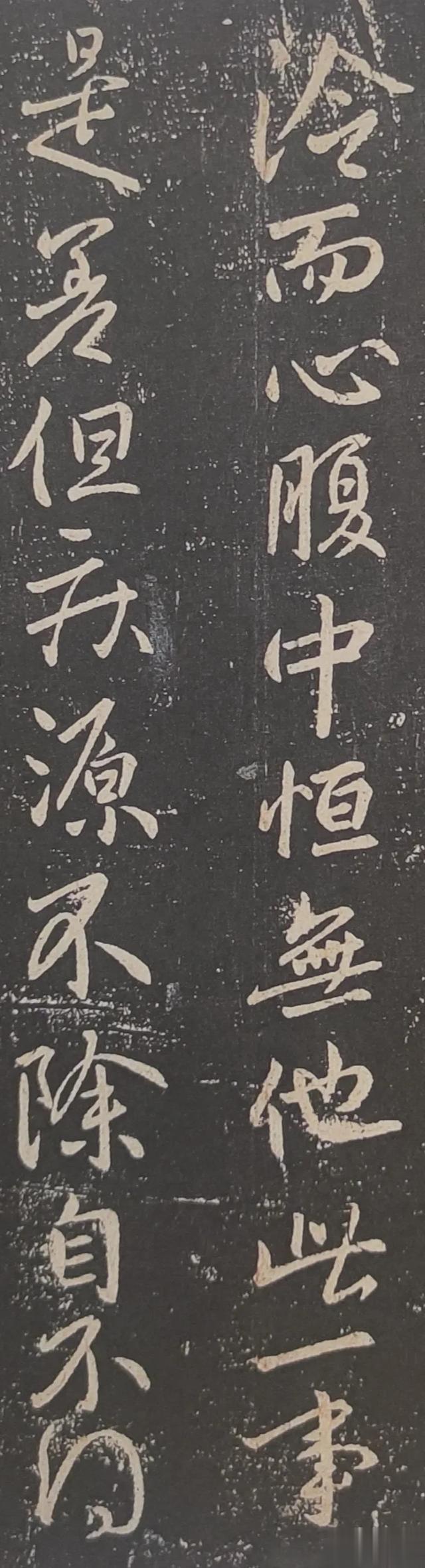

☞《瞻近帖》1

☞《瞻近帖》2