将父母送进养老院就是不孝?这个根深蒂固的传统观念,在88岁著名歌唱家于淑珍的选择面前,显得如此苍白无力。

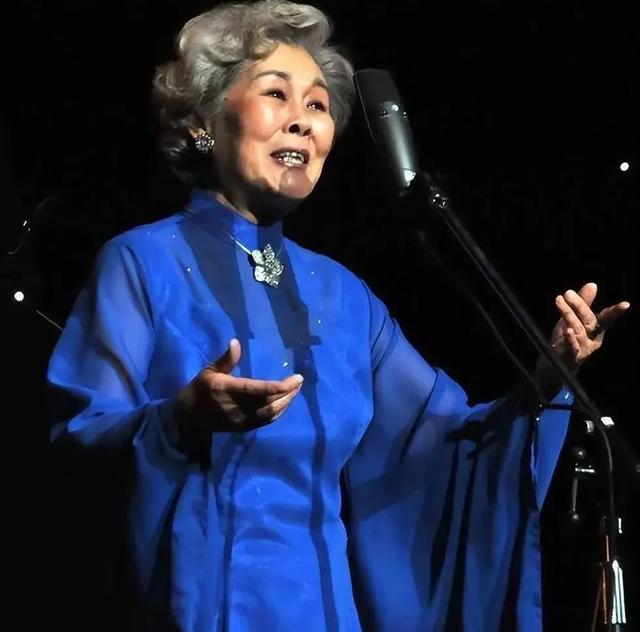

这位曾闪耀春晚舞台的艺术家,用18年的养老院生活,向世人展示了晚年生活的另一种可能,不是被迫的安置,而是自主的选择。

2015年,一则关于著名歌唱家于淑珍长期居住在养老院的消息不胫而走,引发舆论哗然。当时已78岁的于淑珍与84岁的丈夫,已在天津某养老院居住了整整10年。

这一消息让外界震惊不已,作为获得中国文联终身成就奖的艺术家,于淑珍完全有经济能力享受更好的居家养老条件,为何会选择机构养老?更令人意外的是,这一决定竟是她与丈夫主动做出的。

舆论迅速发酵,矛头直指于淑珍的子女。"不孝子女抛弃父母"指责甚嚣尘上,甚至媒体以"歌唱家晚景凄凉"为题进行报道。面对铺天盖地质疑。

一向低调的于淑珍罕见地站出来澄清:"这是我和老伴深思熟虑后的决定,与子女无关。"然而,传统孝道观念根深蒂固的社会,对这种"非典型"养老方式仍充满偏见。

回溯至2005年,70岁于淑珍与76岁丈夫做出了一个在当时看来颇为"前卫"的决定,入住养老院。彼时,他们刚刚结束与子女同住的生活体验。

"两代人生活习惯差异太大,"于淑珍后来回忆道,"我们老年人早睡早起,饮食清淡;年轻人则恰恰相反。相互迁就反而让大家都累。"

养老院的生活出人意料地惬意。每天清晨,于淑珍与丈夫在鸟语花香中散步;上午参加养老院组织的书法、绘画课程;下午与同龄人下棋聊天;傍晚则在活动室即兴演唱几首经典曲目。

专业的护理团队24小时待命,解决老年人最担心的突发健康问题。"这里就像大学宿舍,有一群志同道合的老伙伴,"于淑珍曾对来访记者说,"比关在家里看电视强多了。"

子女每周都会前来探望,带来亲手烹制的家常菜和新鲜水果。逢年过节,一家人会在养老院的特别团聚区共度佳节。这种"亲密有间"的相处模式,反而让家庭关系更加和谐。

于淑珍的选择,与她坎坷而辉煌的人生经历密不可分。1936年出生于河北阜城一个贫苦家庭的她,8岁丧母,作为长女不得不扛起照顾8个弟妹的重担。

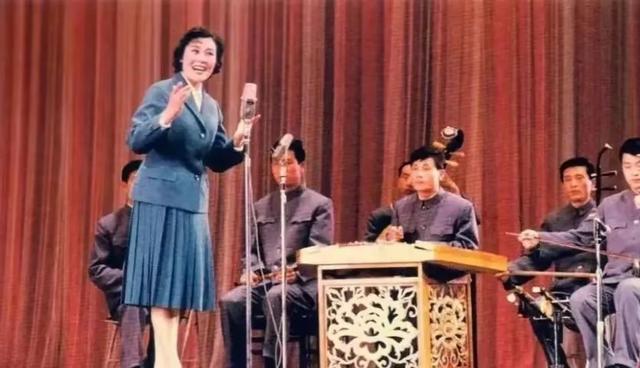

13岁进入天津工厂当童工,繁重劳动之余,唱歌成为她唯一的慰藉。命运的转折出现在1957年,21岁的于淑珍在全国文艺会演中一鸣惊人,受到陈毅元帅的赞赏。此后,她凭借。

《我们的生活充满阳光》等经典作品红遍大江南北。鲜为人知是,这些成就背后离不开丈夫闫先生数十年默默支持,他主动承担家务、抚养子女,让妻子能够全心投入艺术创作。

正是这种相互尊重、彼此成全的婚姻关系,塑造了于淑珍独立自主的性格。当晚年面临养老选择时,她与丈夫再次展现了超前的决断力。

于淑珍的选择在网络上引发激烈争论。一部分网友坚持认为:"有条件却不与子女同住,就是家庭关系疏远的表现。"更有人断言:"养老院再好也比不上天伦之乐。"

但越来越多的年轻人表达了不同看法。有网友指出:"强迫父母与子女同住才是自私,老年人有权选择自己想要的生活。"还有养老行业从业者分享观察:"新一代老年人更加注重生活质量和精神需求。"

值得注意的是,类似案例正在增多。如著名学者周有光112岁高龄时仍坚持独居,婉拒子女同住邀请;京剧表演艺术家梅葆玖生前也选择专业养老机构度过晚年。这些案例共同挑战着"养儿防老"的传统观念。

2023年,88岁的于淑珍仍在养老院过着平静生活。她每天读书看报,偶尔指导热爱歌唱的老伙伴们发声技巧,但坚决不收徒。"我不是来养老院工作的,"她笑着说,"是来享受退休生活的。"

子女早已从最初的反对转为理解支持。"看到父母在这里过得开心,我们才明白孝顺不是形式,而是尊重他们的选择,"于淑珍的女儿在一次采访中坦言。

这一事件深刻影响了公众对养老方式的认知。越来越多家庭开始接受"机构养老不等于遗弃"的观念,专业养老机构的入住率逐年攀升。据《中国老龄事业发展报告》显示。

2022年我国选择机构养老的老年人比例较十年前增长了近三倍。于淑珍的故事让我们不得不思考:当我们的孝心与父母的真实需求产生冲突时,将父母留在身边满足社会期待,还是尊重他们自主选择生活方式?

在老龄化日益加剧的今天,或许答案正如于淑珍用18年时光所证明的那样,孝道的真谛,不在于形式上的团聚,而在于实质上的尊重与理解。当子女能够放下愧疚与顾虑。

支持父母按照自己意愿生活时,或许才是更高层次的孝顺。如果'孝顺'让父母失去选择自由,还是真正的孝顺吗?这个由88岁老艺术家用生命书写答案,值得我们每个人深思。