要想理解明朝究竟是如何丢掉旧港宣慰司,我们就要从历史原因以及当时明朝所采取的对外战略上来看待。

其实严格点来说,明朝并没有丢失过旧港宣慰司,因为他们从来没有实现过对于旧港的有效统治,这与当时明朝所实施的宣慰司制度有着直接关联。

在明朝初年,为了巩固自己的边境防线,曾建立了三宣六慰的制度——简单来说就是三个宣抚司、六个宣慰司,比较著名的比如说缅甸宣慰司,以及我们今天故事的主角旧港宣慰司......

宣慰司的意思:就是皇帝派遣自己的大臣去某一个区域进行巡视和巡察,并且在这附近传扬朝廷的政令从而抚慰百姓,巩固朝廷对于某一个地区的统治。

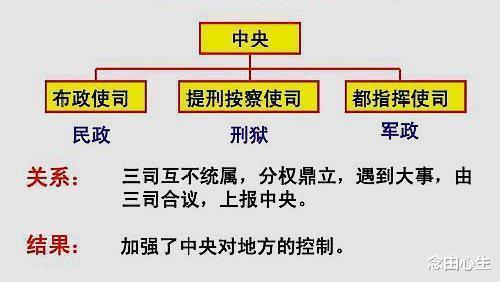

可是事实上,在明朝核心领土也就是两京十三省内,最主要的地方行政制度是三司制度,也就是广为人知的布政使司,按察使司以及都指挥使司。

这三个基本上并不存在高下的机构,组成了明朝的地方行政体系。但是这样的治理体系,仅仅只是在明朝的核心领土,对于那些控制力度比较有限的边疆地区,明朝所推行的便是宣慰司制度。

简单来说,就是任命当地的那些部落领袖,或者是拥有巨大威望的政治人物为宣慰使。他们理论上看是大明王朝的臣子,但是事实上朝廷对他们基本上都是听之任之。

也就是说这些宣慰司的核心领导人物,本身相当于拥有一个独立王国。

这些地盘只是大明帝国的附属,而不是直接管辖领土,它们拥有着特别大的行政与军事自主权,有的甚至还要超过唐朝时期的藩镇。

当然明朝之所以会推行这样的制度,无非就是一个核心“以夷制夷”,利用边境地区少数民族的力量,去对付其它敌对性的少数民族势力,从而节省大明国力。

这样的策略在明朝前期是相当有效的,这稳固了大明帝国的边疆地区,为整个国家的持续发展都提供了一个比较良好的外部环境,还有助于弘扬大明国威。

可是在土木堡之变后,大明的军事实力一落千丈,原先听话的宣慰司以及宣抚司也有了不一样的想法,所以理论上来看宣慰司更多像是大明帝国的“附属国”,明朝从来没有真正统治过旧港宣慰司,又怎么能谈得上丢失呢?

况且在明宣宗年间,明朝的对外战略就已经发生了很大的转变。朱元璋创立大明王朝后,最开始所采取的对外政策是扩张型,毕竟朱元璋称帝的时候元朝还控制了黄河以北的广泛区域。

——从洪武元年开始的北伐攻克元大都后消停了差不多十年,但从洪武13年至洪武21年这8年的时间内,朱元璋先后发动了三次北伐,目的都是剿灭塞外的北元势力。

在洪武21年的时候,朱元璋命令蓝玉为征虏大将军,带领15万大军征讨塞外。从洪武元年到洪武31年这30多年内,整个帝国就没有消停过。

建文帝上台后,大明王朝又开始打内战,后来继位的永乐皇帝自己先后五次亲征蒙古。要知道朱棣一共才干了22年的皇帝,就自己率兵北伐了五次,平均下来每四年一次。

算上他爹朱元璋,这两朝在50多年内,前前后后搞了十几次北伐,这确实奠定了大明帝国作为一个军事帝国在东亚地区的绝对优势,但是对于国力的损耗也是很大的。

因此朱棣之后的明仁宗与明宣宗,所采取的对外政策就不一样了。

仁宗继位的时候,整个大明的财政状况堪忧。而仁宗连一年都没坚持住就撒手人寰,继位者宣宗接手的其实算是一个烂摊子。在朱棣死后留下来的草原制衡政策已经不那么管用了,瓦剌的崛起给大明的北境带来了很大的压力。

宣宗一边要抵御来自北方的军事入侵,又一边要想办法解决财政问题,缓解民间的压力,推行休养生息的政策,所以他在迫不得已的情况下只能战略收拢。

从宣德三年起,大明的政策便从原先的积极进取,转变成了全面防御,基本上放弃了对于北方草原地区的主动军事干涉。

而为了能够节省国力,一些边缘地区的宣抚司、宣慰司都被逐渐撤销,当时宣宗甚至连交趾承宣布政使司,这种理论上看算是直接领土的行政机构都给撤销了。之后他还在宣德九年,裁撤了努尔干都司。

连着两个至关重要的地方机构都被撤销掉,像旧港宣慰司距离大明帝国的本土是要跨越整个南海的,对于当时大多数朝臣来说恐怕都没有怎么听过的名字,就算是丢掉了又能怎么样呢?

在公元1424年,旧港宣慰司实际领导者施进卿去世后,朱棣还派遣郑和在下西洋的时候任命了新的旧港宣慰使。但是等到宣宗时,整个朝廷对于旧港宣慰司内部政治权力的更迭,就已经完全不在乎了。

宣宗去世以后上台的正统皇帝才只有九岁,整个朝廷的大权被太后和朝臣掌握。对于那会儿的大明朝廷来说,巴不得多休养生息一会儿,因为皇帝明显还靠不住,就更不可能管旧港宣慰司了。

况且就算是正统皇帝亲政,估计他也不会怎么料理旧港宣慰司的事情,毕竟他是大明王朝历史上有名的昏庸皇帝——土木堡之变后,被迫去蒙古留学的就是他。

公元1440年,旧港宣慰司遭到了周边强国“满者伯夷”的进攻。

——当时的旧港宣慰使根本无力抵抗,只能选择投降,这代表着原先属于大明的旧港宣慰司成为了一个过去式。不过对于当时的明朝来说,这也不算什么大事。

正统七年,英宗朱祁镇开始亲政。他当时确实有收复旧港宣慰司的计划,甚至还提出要派人再下西洋,但是遭到了朝臣反对,因此计划就只能做罢,最后一次收复旧港宣慰司的机会也悄无声息地流失掉了。

在土木堡之变后,大明帝国国力衰弱,也就再也没有把自己的目光投向遥远的旧港。