2025年4月1日下午4时40分,沈阳市浑南区唯美品格小区内,一声闷响打破了平静。东北育才双语学校高二学生于行健从高楼坠落,经医护人员全力抢救无效,于当晚7时许离世,年仅16岁231天。这位曾被誉为“信息学奥赛天才”的少年,生命戛然而止,留下的不仅是满墙的奖状与荣誉,更是一场关于教育压力与家庭期待的深刻反思。

“神童”光环下的竞赛人生

于行健的履历堪称“完美”:2023年,他在第三届全国青少年科技教学成果展示大赛中以487分(满分500)斩获金奖;2024年以全国青少年信息学奥林匹克竞赛辽宁赛区第一名入选省队,并在国赛中摘得银牌;2025年3月,他虽以620.8558分位列辽宁省竞赛第十名,却因未进入省队A、B类名单而错失全国赛资格。这一成绩的波动,被外界猜测为压垮他的“最后一根稻草”。

坠楼前的最后呼喊与家庭之殇

坠楼瞬间,于行健本能喊出的“妈妈,我疼!救我!”成为他留给世界的最后一句话。其父在祭文中写道,儿子从小被视作“灵童附体”,在父母规划的领域展现出超凡能力,但青春期后却逐渐“如魔丸般叛逆”,甚至“粗鲁对待最爱的母亲”。父亲坦言,儿子长期压抑天性,“为父母做不喜欢的事”,而家庭未能给予他真正的理解与情感支持。

荣誉背后的隐性裂痕

尽管于行健的社交平台动态常传递温暖与鼓励,但字里行间也透露着疲惫与挣扎。他曾多次在深夜修改代码,凌晨三点仍为竞赛备战。父亲在悼念信中反思:“我们给了他最好的资源,却从未问过他想要什么。”这种以“优秀”为唯一导向的家庭教育,最终让于行健在长期高压下失去自我调节能力。

争议焦点:教育生态的集体拷问

事件引发广泛讨论。有网友指出,即便在东北育才这类名校,心理健康教育仍流于形式,心理咨询师更关注“成绩是否受影响”而非真实情绪。另一些声音则批评“唯竞赛论”的升学机制——辽宁省队教练曾透露,省前十名的分差常不足10分,一次失误便可能断送前程。更有观点认为,父母的“精英教育”执念无形中剥夺了孩子的选择权,使其沦为“教育成果的展示品”。

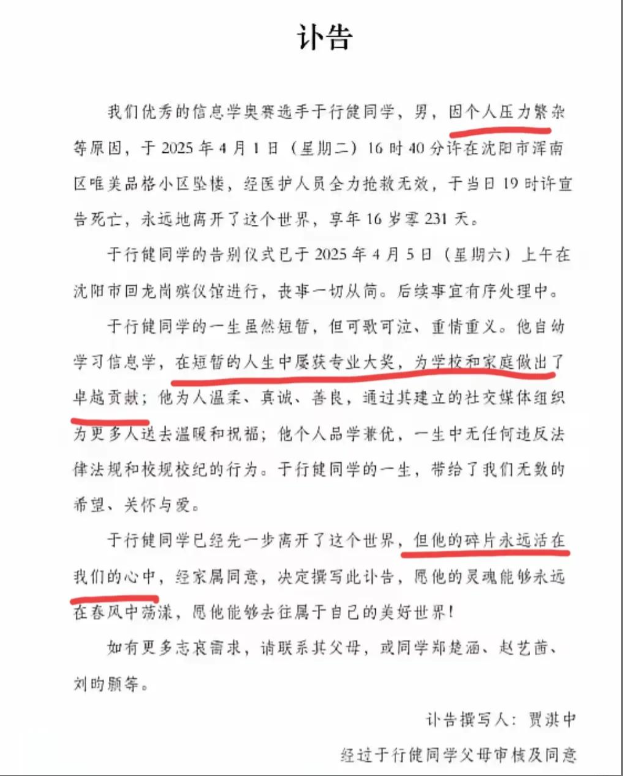

告别仪式与未尽之问

4月5日,于行健的告别仪式在沈阳市回龙岗殡仪馆举行。讣告称他“品学兼优,重情重义”,却未提及如何避免类似悲剧重演。网友在痛惜之余呼吁:教育不应仅是奖杯的堆砌,而需重视心理健康与抗挫能力培养;父母需学会接纳孩子的平凡,而非将自我价值捆绑于子女的成就。

事件时间线

2025年3月22日:于行健在辽宁省信息学竞赛中排名第十,未入选省队。

4月1日16:40:于行健于沈阳某小区坠楼。

4月5日:告别仪式举行,其父公开祭文引发舆论震荡。

这场悲剧以最尖锐的方式叩问社会:当教育异化为一场不计代价的竞赛,当“成功”被简化为领奖台上的瞬间,我们是否该重新定义“优秀”?生命的价值,远非分数与奖牌所能衡量。