1983年,春晚像个刚学会走路的孩子,跌跌撞撞地出现在全国人民面前。

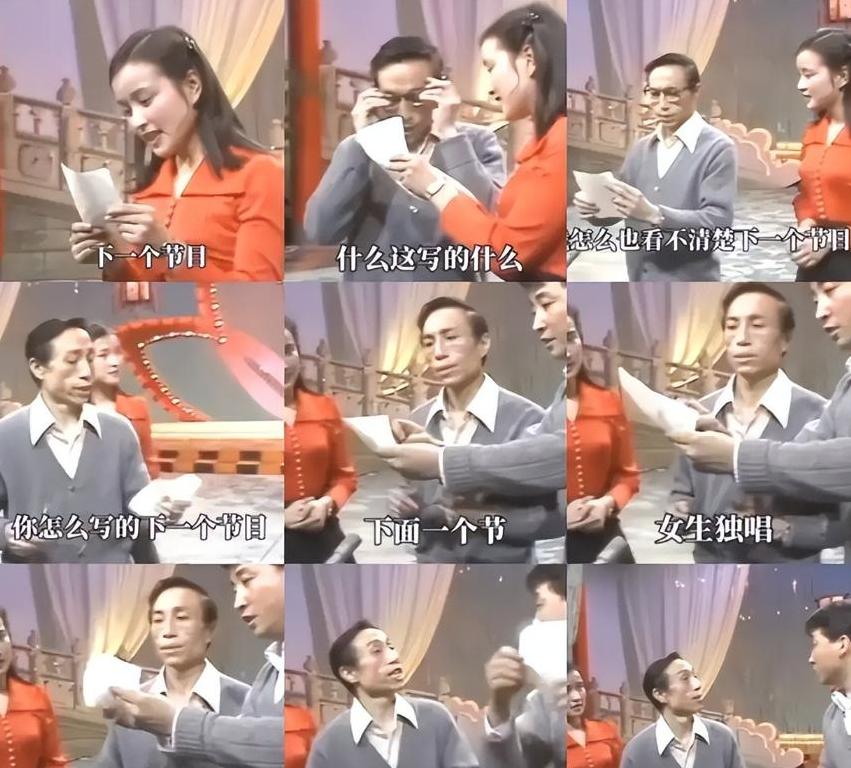

那时的春晚,没有华丽的舞台,没有炫酷的特效,甚至连像样的彩排都谈不上。

有人说它像个“草台班子”,混乱又粗糙,却为何能成为一代人心中无法替代的经典?

当年的春晚,真的是“事故”频发,甚至观众都因为点歌而挨了骂,禁曲却能堂而皇之的出现,这些你真的了解吗?

那年除夕夜,电视机还不是家家户户都有的稀罕物。

人们搬着小板凳,挤在邻居家的小客厅里,黑白电视机里出现的,是一场前所未有的晚会。

没有绚烂的舞美,只有几块简单的背景板,演员的服装也朴素得像过年时的便装,但就是这样一台“土味”十足的晚会,却让所有观众都感受到了前所未有的亲切和真实。

这与现在动辄花费巨资打造的“高大上”晚会形成鲜明对比,那份真实与真诚,反而在如今的春晚里显得尤为珍贵。

1983年的春晚,创新大胆到让人咋舌。

观众可以点歌,这在当时可是破天荒的举动。

观众席上,一位老奶奶点了一首《我的祖国》,主持人当场就让李谷一演唱。

还有有奖竞猜环节,猜对了就可以获得奖品。

现在的互动方式早已习以为常,但当时的电视晚会,这种操作绝对是开了先河。

观众点歌环节当时还发生了一件趣事,因为点歌的人太多,主持人直接怒斥观众“不要再点了”,这在现在看来似乎不可思议,但就是这样“放飞自我”的真实,恰恰是那个年代独有的印记。

那年的春晚,李谷一演唱了一首《乡恋》,这首歌在当时还被视为“禁曲”,因为歌词过于缠绵,被认为不符合时代主旋律。

但在春晚舞台上,《乡恋》的出现,象征着一个时代的开放和包容。

这首歌的演唱,也让更多人感受到真挚情感的表达是多么的珍贵,也让观众们明白,春晚不再只是歌颂伟大,它也属于普通人,属于每一个有血有肉的个体。

最让人记忆犹新的,是晚会的人情味。

主持人给自己的父母拜年,用最朴实的话语,表达对家人的爱和祝福。

演员和观众之间的互动,也是发自内心,没有丝毫的表演痕迹。

这种真情流露,在现在“舞台感”十足的晚会上,越来越少见。

记得当时,一位观众为了感谢一位老演员,给老人送去了自己家乡的特产,老演员也是眼含泪花,这种温情互动,才是春晚应该有的温度。

1983年,春晚虽然还很稚嫩,条件也简陋,但它的出现,却开创了除夕夜看春晚的习俗。

它不仅是娱乐大众的晚会,更是一个时代的缩影。

它见证了改革开放初期人们的喜悦、渴望和对未来的憧憬。

对比现在,春晚越来越追求完美的舞台效果,却少了那份最原始的真诚和人情味,也少了一份接地气的感觉。

当年的春晚就像邻居家的大叔,用最朴实的方式,给你讲故事,现在春晚却像一位盛装出席的明星,总是让你感觉遥不可及。

首届春晚或许不是最完美的,但它却足够真实,足够真诚。

它告诉我们,真正的经典,往往不是来自精雕细琢,而是来自那份发自内心的热爱和付出。

也告诉我们,再绚丽的舞台,也比不上人与人之间,那份真挚的情感。

希望未来的春晚,能多一些人情味,多一些真实,让我们在除夕夜,不仅能享受到视听盛宴,更能在欢声笑语中,感受到人与人之间,最温暖的关怀。