位于河南省安阳市的中国文字博物馆是一所以文字为主题的专题性博物馆,现有馆藏藏品2.5万余件,其中珍贵文物3000余件,年代自新石器时代至今,包含了甲骨、青铜器、陶瓷器、玉石器、碑碣、竹木器、锡器、书法等多种类别。

中国文字博物馆的碑碣类重要藏品是两块汉代残碑,一块是正直残碑,还有一块是子游残碑。博物馆二楼展厅的正直残碑,该碑呈不规则形,只有一面似为原边,长63厘米,宽57厘米,厚20厘米。

正直残碑文字共8行47个字,字体大小为2寸左右,行3个至10个字不等,其中全字34个,残字13个。该碑在清康熙年间建坊时被毁为柱石,故中央有一个直径约33厘米的圆穿孔。

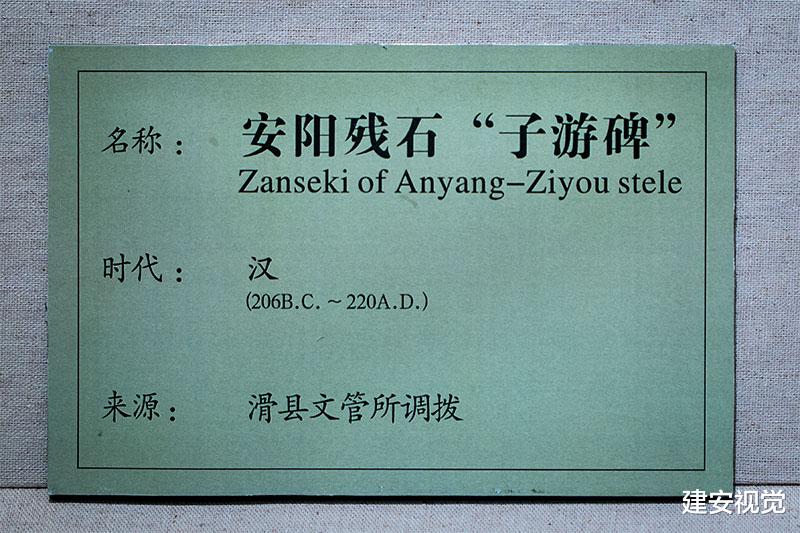

正直残碑与子游残碑同时发现,于清工嘉庆三年(公元1798年)4月由徐方在安阳县丰乐镇西门豹祠外访得,后移至安阳孔庙(现西大街小学),几经辗转后两块残碑于2009年由滑县文物管理所调拨至中国文字博物馆。

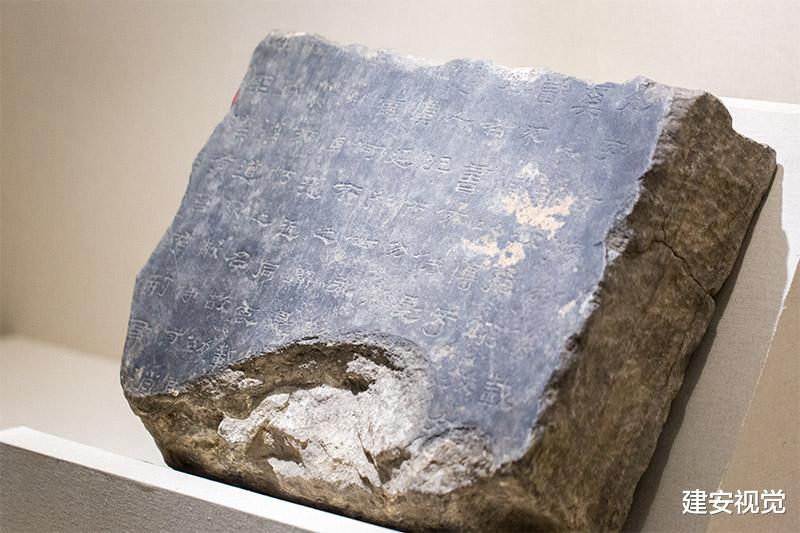

中国文字博物馆馆藏东汉《子游残碑》,汉元初二年(115) 六月刻,隶书。该碑为汉代残石,略呈长方形,三面残缺,一面为原边;碑文隶书,残文11行。碑断为二,此为下截“允字子游”残石,存78字。上段“贤良方正”残石,存十二行,共九十三字。 “贤良方正”残石于1913年在安阳出土,现藏于天津艺术博物馆。

《子游残碑》是东汉隶书中的精品,用笔峻利劲达,掠画和“雁尾”分明,大多重按然后轻提,笔势上扬,略显滞重和粗率。隶书在汉代进一步发展,它的整个结构是方的,字体略显扁平。成为有了笔划,有了棱角的新型汉字。

传世汉碑风格类型多样,被称为“一碑一奇,莫有同者”。 汉碑是东汉丧葬制度中的一个重要组成部分,所谓汉碑即指神道碑,这是汉碑与一般汉代刻石的重要区别。墓碑的前身是碑。碑是古代宫庙门前及墓地用测日景、拴牲口以及穿绳作辘轳引棺下葬的竖石。

墓碑源于周代圹墓用的大木为之“丰碑”,后因木质易朽遂改为石制。东汉中后期,特别是恒、灵之世,墓碑的发展达到成熟、鼎盛阶段。汉碑多为隶书,故隶书又称汉隶或八分书,现存的200多种碑碣,集中在汉恒帝、汉灵帝前后不足50年的时期(公元147—189年),汉代碑刻文字也体现了从隶到楷的演变过程,书体由籀篆变为隶书,由隶书变为章草、真书、行书,至汉末,我国汉字书体已基本齐备。