本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,具体资料赘述在文中结尾

2月14日,世界第三大核电站切尔诺贝利传出一声巨响,剧烈的爆炸让现场火光四溅,牵动了整个欧洲乃至世界人民的心弦。

要知道在1986年的切尔诺贝利爆炸事故中,泄露的辐射几十年都未消散,让超过13.4万人遭受各种辐射疾病的折磨,15年间接导致6-8万人死亡,堪称“史上最大核灾难”。

这次的核电站爆炸究竟因何而起?难道人类史上的噩梦又要走进现实?

爆炸始末

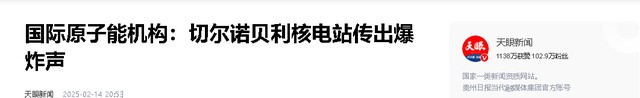

据国际原子能源在社交媒体平台发文,2月14日凌晨,切尔诺贝利传来剧烈的爆炸声。

在1点50分左右,切尔诺贝利核电站的工作人员才发现核电站的“新安全分封隔”设施发生火灾,并迅速展开了救援工作。

要知道这件事可非同小可,因为“新安全封隔设施”对于核电站来说,就相当于是“禁锢恶魔的牢笼”,整个设施呈巨大的拱形结构,覆盖在当年失事的4号反应堆废墟之上,隔绝着内部石墨反应堆散发出的核辐射。

可能有很多人会问,切尔诺贝利的4号反应堆距离失事已经过去了40年,为什么不能熄火关停呢?为什么还要留下这一颗“定时炸弹”?

其实不是不想关停,是以人类的血肉之躯根本完成不了关停,在没有接近核心设备前,就会被石墨反应堆散发出的辐射给击垮,就算是机器芯片也会被腐蚀,所以才无奈之下,苏联政府才斥资15亿欧元建造了一个混凝土组成的巨大“石棺”,笼罩在四号反应堆之上。

但“石棺”的寿命仅为30年,乌克兰为了彻底解决历史弥留问题,又在“石棺”上加装了金属防护罩,尽管如此,“石棺”表面出现的裂痕也证明辐射正在外泄,使用寿命早已超过了设计预期。

然而在乌克兰相关部门彻查爆炸原因后,曝出了一个让世界人民都惶恐的答案,矛头竟直指俄罗斯。

各执一词

在爆炸发生后,泽连斯基在社交媒体上声称此次袭击为俄方所为,用无人机携带的高爆炸弹,使封隔设备在袭击中受损。

而据驻派在切尔诺贝利的国际原子能机构所言,当天确实发现了一架无人机撞上了设施顶部,引发了爆炸失火的现象。

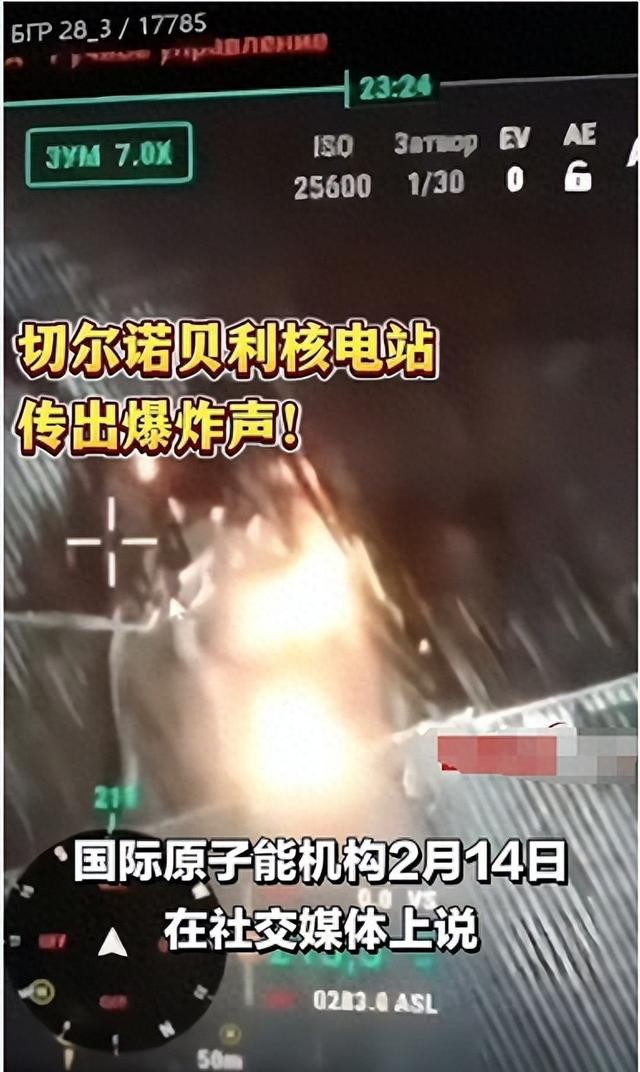

在之后,乌克兰国家安全局还公布了在废墟中找到的无人机碎片,声称其中的弹头和无人机序列号均来自俄罗斯,而采用高爆弹头,也是为了造成最大程度的伤害。

乌克兰接二连三的发声,无疑把俄罗斯推向了国际舆论的风口浪尖,在《日内瓦公约》中明确规定,核设备受到国际社会的特别保护,不允许在战争中进行攻击,这样的做法既有违人道主义,也与约束各国的国际法背离。

在俄罗斯受到指控后,也不甘示弱的在当天发声回应,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄军并没有袭击切尔诺贝利核电站,乌克兰所有的指控都是“挑衅和歪曲事实”。

之所以在此时让俄罗斯陷入舆论漩涡,也是想要在日后举行的慕尼黑安全会议中,对俄罗斯施压,赢得国际上的话语权,所有对俄罗斯的指控都带有目的性。

正处于战争之中的俄乌两国,因为核电站袭击事件也各执一词,让不少人听得是云里雾里,不过在这起事件中,不少人看出了很多疑点。

首先就是乌克兰向国际声明核弹头和无人机带着俄罗斯的序列号,仿佛所有的袭击来自俄罗斯已“板上钉钉”,但俄罗斯采取如此高调的行动,让自己在国际上沦为众矢之的,实在不可理解。

其次就是乌克兰所称的“给予最大程度的火力伤害”,单架无人机配备高爆核弹头,这样的破坏力显然不能让整个“石棺”停摆,如果真是俄罗斯所谓,说是“示威”比较恰当,乌克兰难免有夸大其词的成分。

不管怎样,最后乌克兰内务部长声称已经对这起事件进行了紧急处理,局势已经得到了控制,现场有没有任何人员伤亡,虽然现场仍旧有一些阴燃点,但目前辐射值正常,专业也会对核电站进行持续性检测。

这样的回应,让不少人放下了心,不过俄乌之间的口诛笔伐还没有结束,双方都站在自己的立场上。

切尔诺贝利核电站的爆炸声再次提醒我们,核能的利用既带来了巨大的能源潜力,也伴随着极高的风险,就犹如一把悬在全人类头上的“达摩克利斯之剑”,如果将其视为战争中的战略点,必将会带给人类深远的灾难。

尽管此次事件并未导致放射性物质泄漏,但它无疑再次敲响了核安全的警钟,切尔诺贝利的阴影仍然笼罩在欧洲乃至全球的上空,但我们也有理由相信,通过全球范围内的合作与努力,人类能够应对核安全的挑战,确保核能的和平利用。

信息来源:

1.新华社国际2025.02.14《俄罗斯否认袭击切尔诺贝利核电站》

2.北京日报客户端2025.02.14《乌称切尔诺贝利核电站遭袭区域发现俄无人机残骸,俄方否认》

3.光明网2025.02.15《公布多图!乌称在切尔诺贝利核电站遭袭区域发现俄无人机残骸》

4.天眼新闻2025.02.14《国际原子能机构:切尔诺贝利核电站传出爆炸声》