2023年冬日的北京某儿科门诊里,李女士攥着8岁儿子的骨龄片在诊室门口来回踱步。这样的场景每周都会在这所全国知名儿童医院上演,身高门诊的预约号需要提前三个月抢购。这让我想起王小骞在直播中讲述带女儿早早求医的经历——那位曾用温暖声音陪伴观众装修新家的主持人,面对女儿身高问题时同样会手足无措。

数据显示,我国儿童生长发育门诊量近五年增长300%,而使用生长激素的儿童数量在2022年已突破30万例。这个数字背后,是无数家庭在身高竞技场上的挣扎。就像王小骞女儿在幼儿园大班时身高明显落后同龄人,我的邻居小张夫妇也曾在儿子连续三年坐在班级第一排后,毅然选择注射生长激素。

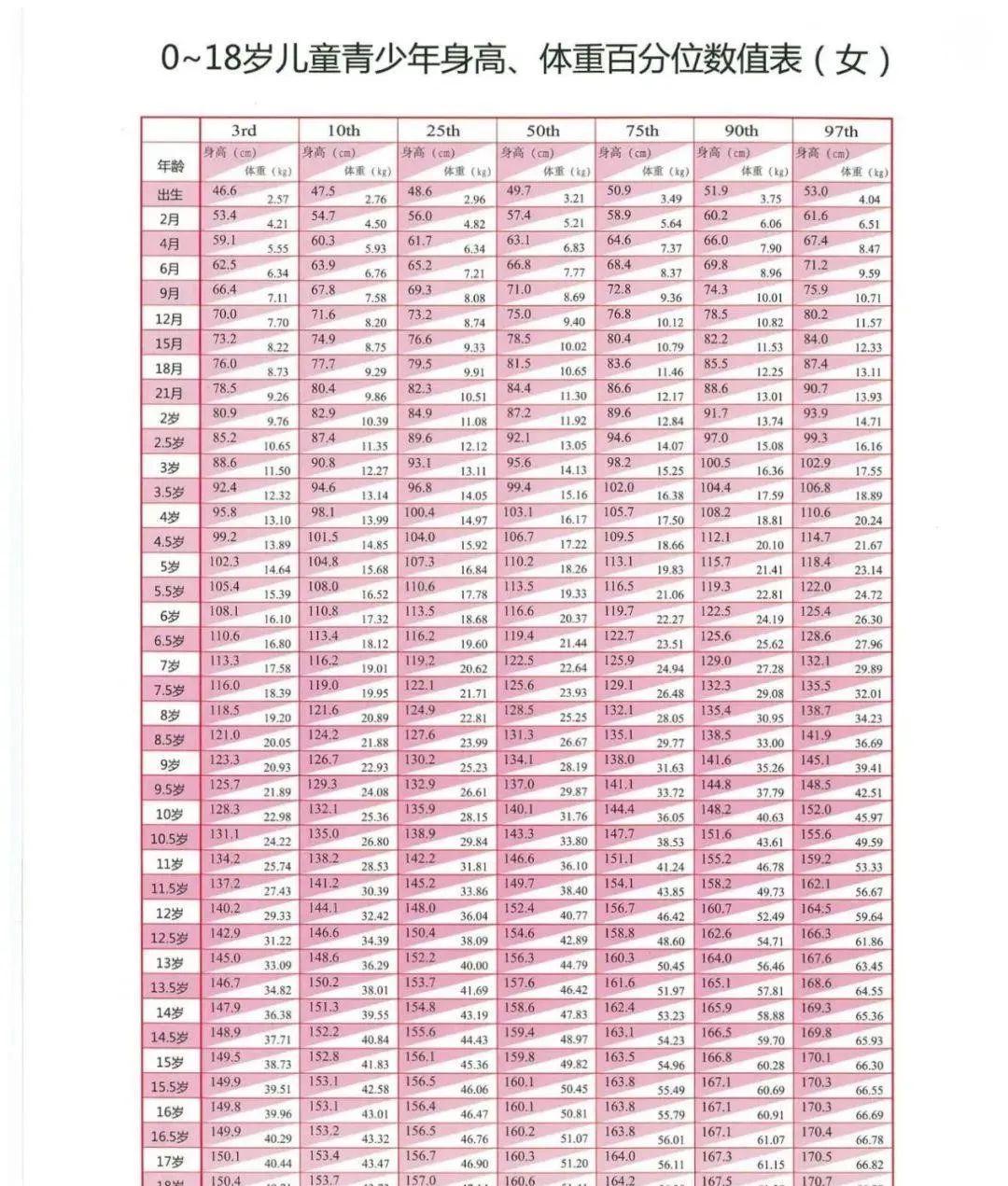

但焦虑的蔓延远比我们想象得更具传染性。去年上海某私立学校调查显示,82%的家长认为孩子身高未达理想标准,而实际医学定义的矮小症发病率仅为3%。这种认知偏差正在制造新型育儿焦虑:家长们开始用显微镜观察孩子的生长曲线,把百分位对照表当作"人生成绩单"。

当冉莹颖在社交媒体展示儿子三个月长高2.4厘米的"战果"时,评论区瞬间涌入两万条咨询留言。这种明星效应让生长激素从医疗手段异化为"身高保险",却少有人关注北京协和医院2023年的研究报告:接受生长激素治疗的儿童中,有38%并不符合医学适应症标准。

复旦大学罗飞宏教授团队的跟踪调查更令人深思:在骨骺线未闭合且符合治疗标准的儿童中,约15%会出现血糖代谢异常、甲状腺功能减退等副作用。这让我想起去年接触的一个案例——12岁女孩因注射生长激素诱发脊柱侧弯,家长后悔道:"我们只盯着厘米数增长,却忘了身体是个精密系统。"

医学界正在面临前所未有的伦理挑战。2024年初,某三甲医院不得不设立"反焦虑门诊",专门接诊坚持要求使用生长激素的家长。主治医师王医生告诉我,有位母亲带着7岁女儿就诊时,竟随身携带班级合影:"您看,她比所有同学都矮半头!"而检查显示孩子生长曲线完全正常。

在杭州某重点小学的"身高促进计划"中,体育老师设计的跳绳游戏意外收获奇效。参与项目的120名学生,在保证每天户外活动2小时、睡眠9小时的情况下,年生长速度平均提高1.2厘米。这个案例印证了北京体育大学的最新研究:规律运动能使生长激素分泌量提升40%,效果可持续至夜间睡眠阶段。

营养学家林教授的团队更有趣发现:在严格控制屏幕时间的家庭中,儿童生长速度普遍优于同龄人。这或许与褪黑素分泌规律有关——电子设备的蓝光辐射会抑制助眠激素产生,进而影响夜间生长激素脉冲。我的表弟家执行"卧室无电子产品"制度后,孩子半年内长高3厘米,比药物干预效果更显著。

值得关注的是,某些传统养育智慧正在获得科学验证。广东某中医院开展的"节气推拿促生长"项目,通过春季特定穴位按摩,使参与儿童年平均多长0.8厘米。这种非药物干预方式虽见效缓慢,却为焦虑的家长们提供了新选择。

重构健康成长的评价维度当我们为王小骞女儿1.44米的身高数据争论不休时,日本教育学家山田教授的"三维成长模型"或许能带来启发。该模型将体格发育、心理弹性、社会适应力作为综合评估指标,在横滨开展的对照实验中,"三维"达标儿童在成年后的职业成就感和生活满意度显著更高。

上海某国际学校正在试行的"成长护照"制度更具创新性:除了记录身高体重,还纳入耐力测试、情绪管理、协作能力等20项指标。校长李女士分享道:"有个男孩虽然身高垫底,但他在户外探索课程中表现出的领导力,让所有师生刮目相看。"

这些实践提醒我们,儿童成长不该被简化成数字游戏。就像王小骞在视频中强调的"专业判断的重要性",我们需要建立更立体的健康认知——当家长学会用"成长光谱"代替"身高标尺",或许能发现每个孩子独特的生命节奏。

结语:在焦虑与理性之间寻找平衡站在2024年的时间节点回望,从王小骞到冉莹颖引发的讨论,实质是现代化进程中育儿焦虑的集中投射。当医疗技术进步给予我们干预自然生长的能力时,更需要建立科学的决策框架:在骨骺线闭合前,既要把握医学干预的黄金期,也要警惕将正常差异病理化的倾向。

或许真正的解决方案,藏在那个总被忽视的常识里——每天傍晚的亲子游戏时间,餐桌上的五色营养搭配,以及卧室里准时熄灭的灯光。这些看似平常的生活细节,正在默默编织着孩子成长的保护网。毕竟,在生命成长的神秘方程里,爱的陪伴与科学养育的乘积,才是决定最终解的关键变量。