北京地铁14号线18标段贯穿甜水园中街,全长2007.750米。该标段包含1个车站(朝阳公园站)和2个区间(红庙站至甜水园站区间、甜水园站至朝阳公园站区间)。地铁14号线采用单洞双线隧道设计,跨径为10.22米,施工方法为PBA法。此外,标段内还有一条地铁6号线联络线与之并行,其隧道跨径为6米。

从工程地质勘查报告来看,18标段的地层自上而下依次为人工堆积层、全新世冲洪积层、晚更新世冲洪积层。地铁工程的埋设深度位于第四系冲洪积层内,岩性主要由粘性土、粉土、砂类土、卵石等组成,这些岩性成分交互沉积,导致土质较为松散,遇水后稳定性差,成拱条件也不理想。同时,该区域地下水位较高,透镜体发育,透水性不均匀。在这种复杂的工程地质与水文地质条件下,加上隧道大跨径施工的影响,施工过程中容易出现土体松动、松散以及脱空等问题,进而可能引发地面下沉甚至路面塌陷等安全隐患。

为了降低地铁工程对地下管网、地面沉降以及周边建筑物的影响,施工过程中已经采取了土层加固措施,包括从隧道内外进行注浆加固。为了进一步确保工程质量,消除潜在隐患,减少对周边环境的不良影响,决定采用地震散射技术对14号线、6号联络线的部分区段进行探测,以寻找隐伏的松散区和脱空区,为后续的加固治理工作提供科学依据。

二、探测技术与原理

本次探测采用的地震散射技术具有诸多优势,如分辨率高、抗干扰能力强、不会破坏路面、无需中断交通等。使用锤击震源时,探测深度能够超过30米,非常适合用于城市地铁与道路隐患的探测工作。该技术能够对地层波速与地质结构进行实时成像,通过识别低速异常区来确定松散区与脱空区的位置及其严重程度。它主要应用于城市道路、地铁、场地的工程地质勘查、工程病害诊断以及工程治理效果评价等领域,具体可用于道路结构、地质结构、道路脱空、路面坍塌、地铁次生病害以及隐蔽工程等地质与工程对象的精细勘查。

地震散射技术的原理如下:在地表进行激震操作,激震产生的弹性波会在地下介质中传播。当弹性波在传播过程中遇到波阻抗变化界面时,会激发散射波和反射波。检波器能够接收到地下波阻抗界面产生的反射波和散射波。通过对这些接收信号进行波场分离、速度分析、偏移成像等一系列深入的数据处理与解释,可以获得地下介质的大量信息,其中就包括地层波速的信息。地层波速是衡量土体密实性与承载力的重要定量指标。一般来说,波速高意味着土体密实、承载力大;反之,则表示土体疏松,承载力小。

地下工程的施工活动往往会引起土体的扰动,导致土体松动、松散,甚至产生脱空现象。这些变化会使土体的密实性、固结力、内摩擦力与变形模量降低,并伴随着裂隙、裂缝、空隙的生成,从而使土体波速大幅降低。因此,依据地震散射探测获得的地层波速图像,可以有效地判识出地下脱空区和松散区。

三、探测工程布置情况

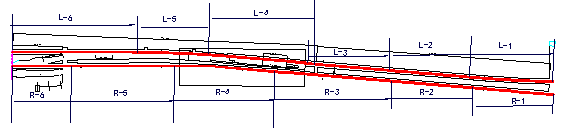

地下脱空区探测工作沿着甜水园中街展开,分为左、右两线进行。左线沿着14号线隧道轴线布置,右线沿着6号线联络线隧道轴线布置,两线的长度均为670米。左线和右线各自被划分为6个剖面,分别为L-1至L-6和R-1至R-6。测线和剖面的具体位置如图3所示。左线中部200米的范围内建筑物较为集中,因此被确定为重点探测区域。在探测过程中,检波器的间距为0.5米,敲击点距为1.0米。而在重点探测区域内,则进一步加密布测,检波器间距缩小至0.25米,敲击点间距缩短至0.5米。

四、解释原理阐述

地铁施工过程中,地层应力状态会发生改变,固结力降低,进而导致土体密实度发生变化。随着土层的松散化以及裂隙的生成,地层的波速会明显降低。土体的密实性越差、松散化越严重、裂隙和空隙越多,其波速就越低。因此,波速降低的程度可以作为判识松散程度的重要指标。通过寻找地层中的低速异常区,可以发现松动、松散与脱空的部位。

在实际应用中,将波速降低10%-20%的区域定性为松动区,此时土体处于卸荷与变形状态,密实度下降,粘结力降低,微裂隙稍有发育,但仍处于相对稳定的状态。当波速降低20%-40%时,所对应的低速异常区被称为松散区,此时土体内发育有大量的微裂隙与宏观裂缝,呈现出明显的松散状态,稳定性较差。松散区的土体在遇水后容易发生液化、流失现象,从而形成脱空区。一般来说,尺度小于0.5米的空区被称为脱空,大于0.5米的则被称为空洞。对于完全由空气充填的空洞,其波速会降至350米/秒。因此,根据地层速度图像中的速度异常情况,可以对松散区、脱空区进行准确的判识与解释。

五、探测结果分析

根据本次探测工作所获得的资料以及探测结果,甜水园中街地层波速分布呈现出一定的特征规律:表层(路基层)的波速大约在900-1000米/秒左右,其下方20米埋深范围内的地层波速为800-900米/秒,而在20米以下,波速则增高到900-1100米/秒。这可以被视为甜水园中街地层正常的波速分布情况。

依据松动、松散、脱空和空洞的速度判识指标,在本次探测工作中,以650米/秒作为划分松动区与松散区的界线。当波速在650米/秒<Vp<750米/秒的范围内时,被定性为松动区;当波速在450米/秒<Vp<650米/秒的范围内时,被定性为松散区;而波速低于450米/秒的区域则被判定为脱空区。对于脱空区与空洞而言,探测到的波速与其大小和形状存在一定关联。大型空洞的波速通常为350米/秒,小型脱空区的波速则会相对较高一些。本次探测的深度超过30米,但由于探测目的的需要,仅选取了15米以内的资料进行成图分析。

由于篇幅有限,本文仅对L-4和R-6剖面的探测结果进行详细的介绍。

(一)L-4剖面地层波速与松动区分布情况

L-4剖面的地层波速与松散区分布情况如图4所示。图中红色和黄色区域代表高波速区,浅蓝色和深蓝色区域代表低波速区,绿色区域则表示中等波速区。L-4剖面正常地层波速大约在850米/秒左右,表明该处地层的密实性相对较差。从图中可以看出,剖面内地层波速的高低变化较为剧烈,这说明地铁施工对土层的扰动作用十分强烈。

图中柱状的红色高速异常区是由注浆加固形成的固化体,其位置与实际注浆位置完全一致,这充分说明了注浆加固的效果十分显著。从高速体的分布特征来看,剖面右端的注浆密度和强度还存在一定不足。

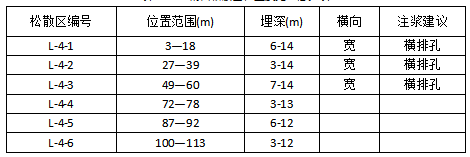

图中深蓝色低速区的分布范围较大,这表明土体的松散程度较为严重。在该剖面中共发现了6处松散区,其具体的位置、规模以及处理建议如表1所示。同时,根据低速异常区发育的部位与形态进行判定,可以将地层波速剖面中的低速区分为两类。一类是靠近隧道发育的,形态较为圆润,这主要是由于隧道超挖所引起的;另一类则是分布在注浆孔周围的,形态孤立,呈鸡窝状,这是由于注浆不饱满,导致土体液化而形成的。

在L-4剖面内,编号为L-4-1、L-4-2、L-4-3的三个松散区规模较大,不仅长度较长,而且横向宽度也较大,松散程度十分严重,是需要重点关注的地段。特别是0-55米的区段内,松散区连成一片,建议采取横向3孔成排的压浆处理方案。

(二)R-6剖面地层波速与松动区分布情况

R-6剖面的地层波速和松散区分布情况如图5所示。从图中可以看出,该剖面地层的正常波速大约在900米/秒左右,地层整体较为密实、稳定。剖面内浅部波速较高,地层稳定性较好,未发现注浆加固的痕迹。然而,地下松散区的发育情况较为明显。这些松散区主要靠近隧道发育,形态圆润,主要是由于隧道超挖所引起的。剖面中低速区的尺度相对较小,长度大多在5米左右。其中,R-6-1、R-6-8这两个松散区需要特别关注,并建议从隧道内部进行注浆处理。

六、结论与建议

通过对14号线甜水园中街区段进行地震散射探测,成功发现了地铁施工过程中形成的松动、松散、脱空、空洞区域,对注浆加固的位置和效果进行了评估,并提出了进一步加固处理的合理建议。

根据探测结果以及松散区所存在的潜在危险,提出以下治理原则建议:

1、注浆孔的深度应尽量设置在松散区的中心位置。对于较大的松散区,应采取分段注浆的方式,注浆孔的间距不宜超过4米。

2、对于横向宽度较大的松散区,建议采用横向3点并排注浆的方法,横向孔距以4米为宜。

3、注浆过程中必须确保注浆饱满,否则可能会因为土体液化、流失等效应,形成水囊或脱空区,从而留下安全隐患。