在桥梁运营维护中,粘钢加固技术因其经济性和便捷性成为保障桥梁安全的关键手段。然而,现有检测技术难以精准评估旧桥粘钢加固后的修复效果。为此,本文引入声波 CT 技术,以安徽某大桥为例,验证其在旧桥粘钢加固评价中的应用效果。

随着我国公路桥梁建设的快速发展,在役桥梁的维护需求不断增加。粘钢加固技术凭借其结构简单、施工便捷和经济实用等优势,在高速桥梁维护中得到广泛应用。但目前的研究多集中于理论模型和试验,缺乏对在役桥梁粘钢加固效果的检测方法。旧桥修复中,准确评价粘钢加固效果、检测加固后混凝土整体质量至关重要,这直接关系到修复是否达到预期目标。

目前,外观检测技术虽常用,但无法满足混凝土内部病害诊断的需求。国内常用的超声法、回弹法和钻芯法等检测方法,也难以全面反映粘钢加固修复后混凝土的整体质量。相比之下,声波 CT 技术作为一种现代无损检测技术,能够在保证测区射线密度与正交性的前提下,提供定量的桥梁状况数据。该技术近年来在工程检测中备受关注,并已应用于桥梁检测。本文通过安徽某大桥的案例,进一步证明声波 CT 技术可用于检测粘钢加固修复区域,拓宽了其应用范围,填补了旧桥粘钢加固修复效果检测的空白。

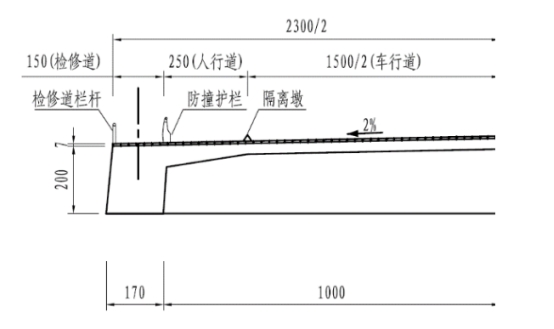

工程概况

安徽某公路大桥全长 1152 米,是一座七跨一联的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥。

在某处 π 形梁过渡截面位置,曾出现一处混凝土掉块现象,现已采用粘钢方法进行修复。

检测方案

(一)π 型梁检测方案

根据 π 型梁的检测需求和现场踏勘情况,决定采用多排列组合对测的检测方案。

由于肋板的顶板表面被各种设施占用,检测空间有限,主要使用梁下的桥梁检查车进行检测。

π型梁肋板CT截面划分(截面图)

采用对测法进行观测,将检波器布置在顶板最外侧,然后利用梁下检查车在 π 型梁内侧的不同截面处依次激发。每个截面均采用对测法进行观测。

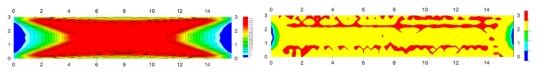

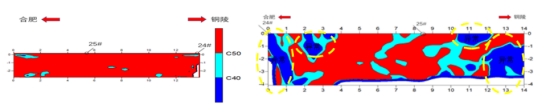

检测结果分析

通过彩虹色色标对不同波速区间进行区分,红色表示高波速区域,绿色表示中间波速段,深蓝色表示低速区域,形成波速云图,以呈现混凝土内部情况。检测结果显示,混凝土曾有过破损掉块,波速较完整处低,存在从外向内发育的低速松散区,需要进行修补。

完整区域(左)与异常区域(右)对比

根据检测结果,施工单位迅速对该桥开展针对性修复工作,保障桥梁运营安全。

结论

粘钢加固技术是一种实用且经济的修复手段,得到了工程界的广泛认可。本次工程实例表明,声波 CT 技术是目前评价粘钢加固后混凝土情况的一种先进、实用且可靠的方法。该技术能够准确评价粘钢修复区域混凝土的密实性,定性和定量指出修复缺陷与漏洞,并对检测区域整体成像,为后续修复治理提供更详细、精确的资料。声波 CT 技术在旧桥粘钢加固修复质量检测与评价中具有良好的应用前景和广泛的应用价值,值得推广。