罪与罚:永恒的主题

从古老的神话传说,到现代的文学影视,罪与罚的故事始终紧紧抓住人们的眼球。在希腊神话里,坦塔罗斯因触犯众神,被罚永世站在水中,忍受着又饥又渴却无法触及水和食物的痛苦;在中国古代传说中,周处年少时横行乡里,为祸一方,被百姓视为 “三害” 之一,后来他幡然醒悟,上山杀虎,下河斩蛟,改过自新,为民除害,才赢得了人们的敬重 。而在现实生活中,罪与罚的戏码也不断上演。那罪与罚究竟意味着什么?它们之间又有着怎样千丝万缕的联系呢?

文学作品中的罪与罚

文学作品作为现实生活的一面镜子,常常对罪与罚这一主题进行深刻的探讨。俄国作家陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,无疑是这方面的经典之作。

(一)《罪与罚》的故事故事的主人公拉斯柯尔尼科夫是一个贫穷的大学生,生活的困境和内心的矛盾使他逐渐形成了一种极端的理论 ——“超人理论”。他认为,世界上的人分为两种:平凡的人和不平凡的人。平凡的人如同虱子,是不平凡的人实现伟大目标的工具,不平凡的人有权超越道德和法律的束缚,去实现自己的理想 。在这种扭曲理论的驱使下,拉斯柯尔尼科夫为了证明自己是不平凡的人,同时也为了摆脱贫困,用斧头砍死了一个放高利贷的老太婆,并抢走了她的钱财。

然而,杀人后的拉斯柯尔尼科夫并没有得到他所期望的解脱和自由。相反,他陷入了深深的精神折磨之中。他的内心充满了恐惧、自责和悔恨,每一个微小的声音都能让他惊恐万分,每一个与案件相关的线索都能让他陷入极度的恐慌。他开始怀疑自己的行为,对自己的 “超人理论” 产生了动摇 。

(二)剖析深层含义拉斯柯尔尼科夫内心 “罪” 的产生,并非偶然,而是社会现实与个人思想相互作用的结果。当时的俄国社会,贫富差距巨大,底层人民生活困苦,社会矛盾尖锐。拉斯柯尔尼科夫身处这样的环境中,感受到了生活的绝望和无奈,他的 “超人理论” 便是他试图摆脱困境、寻找出路的一种极端方式 。他对社会的不满和对自我价值的追求,使他走上了犯罪的道路。

而他所遭受的 “罚”,则主要来自于良心的谴责和道德的审判。法律的制裁固然是一种惩罚,但真正让拉斯柯尔尼科夫痛苦不堪的,是他内心深处的道德冲突。他的良知并未完全泯灭,他知道自己的行为违背了基本的道德准则,因此在犯罪后,他无法逃避内心的自我审判。这种内心的煎熬,比任何外在的惩罚都更加残酷。

在小说中,拉斯柯尔尼科夫的内心挣扎被刻画得淋漓尽致。他时而为自己的行为寻找借口,试图说服自己相信杀人是为了实现更大的正义;时而又被良心的谴责所淹没,陷入深深的痛苦和自责之中。这种内心的矛盾和挣扎,让读者深刻地感受到了罪与罚之间的紧密联系,以及人性在面对罪恶时的脆弱与挣扎 。

现实中的罪与罚

文学作品源于生活,现实生活中的罪与罚同样触目惊心。每一个犯罪行为,都如同在社会的肌体上划下一道伤口,而法律的惩罚,则是试图治愈这道伤口的努力 。

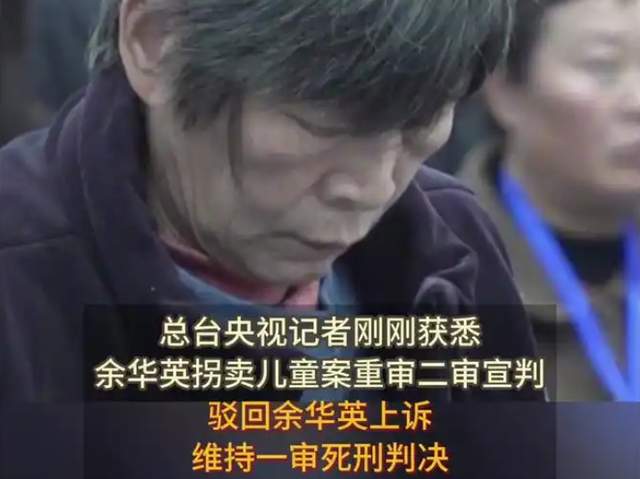

(一)真实案件引入近年来,余华英拐卖儿童案引起了社会的广泛关注。从 1993 年到 2003 年期间,余华英伙同他人在贵州、重庆、云南等地,拐卖了 17 名儿童,给这些孩子及其家庭带来了无法弥补的伤痛。那些被拐卖的孩子,从小被迫与亲生父母分离,在陌生的环境中成长,心灵遭受了极大的创伤。而他们的父母,为了寻找孩子,倾家荡产、四处奔波,有的甚至在绝望中度过余生。一个又一个原本幸福美满的家庭,就这样被余华英的罪恶行径彻底摧毁 。

(二)罪与罚的天平在现实中,法律是维护社会秩序、惩治犯罪的重要武器。根据《中华人民共和国刑法》规定,拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产 。余华英因拐卖儿童数量众多、情节特别严重,被法院判处死刑,这是法律对她的严厉制裁,也是对受害者及其家属的一种慰藉 。

法律的惩罚不仅仅是对犯罪行为的一种回应,更是对社会公平正义的一种维护。它向社会传递了一个明确的信号:任何违法犯罪行为都将受到法律的制裁,没有人可以逃脱法律的约束 。这种惩罚机制有助于遏制犯罪行为的发生,保护公民的生命财产安全,维护社会的和谐稳定 。正如英国哲学家培根所说:“一次不公正的审判,其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律 —— 好比污染了水流,而不公正的审判则毁坏法律 —— 好比污染了水源。” 法律的公正实施,是保障社会公平正义的最后一道防线。

罪与罚的本质思考

在面对诱惑时,人性中的善恶往往会展开激烈的博弈。我们每个人内心深处都潜藏着欲望,它如同一个潘多拉盒子,一旦打开,便可能释放出无尽的贪婪和自私 。但同时,我们的内心也有道德的准则在约束着我们,提醒我们什么是对,什么是错 。就像在电影《窃听风暴》中,东德秘密警察魏斯勒在监听作家德莱曼夫妇的过程中,被他们的生活和理想所触动。他原本可以按照规定将德莱曼夫妇的 “违规行为” 上报,从而获得晋升的机会,但他内心的善良和对正义的追求,让他选择了保护这对夫妇,他暗中帮助他们,篡改监听报告,最终违背了自己的职业使命,但却坚守了自己的道德底线 。在这个过程中,魏斯勒的内心经历了痛苦的挣扎,他在权力、利益与良心之间艰难地抉择,而这种挣扎,正是人性在面对诱惑时的真实写照 。

(二)社会环境的影响社会环境对人的行为有着不可忽视的塑造作用。贫富差距过大,会使一些生活在底层的人产生不公平感和被剥夺感,这种心理可能会驱使他们走上犯罪的道路。当他们看到社会上的巨大贫富差距,自己却难以改变现状,心中的不满和怨恨就可能转化为犯罪的冲动 。教育缺失也是导致犯罪的一个重要因素。缺乏良好教育的人,往往缺乏正确的价值观和道德观,他们对法律的认识也较为淡薄,容易受到外界不良因素的影响,从而误入歧途 。例如,一些贫困地区的孩子,由于家庭经济条件差,早早辍学,在社会上无所事事,很容易被一些不良团伙拉拢,参与盗窃、抢劫等犯罪活动 。

社会环境中的不良风气,如拜金主义、享乐主义等,也会腐蚀人们的心灵,使一些人追求物质享受,为了满足自己的欲望而不择手段 。在一些地方,人们过于看重金钱和物质,忽视了道德和法律的约束,这种不良风气会逐渐渗透到社会的各个角落,影响人们的行为和价值观 。社会环境就像一个大染缸,它会对身处其中的人产生潜移默化的影响,而这种影响,在很大程度上决定了一个人是否会走上犯罪的道路 。

如何避免陷入 “罪” 的深渊

自我约束是避免犯罪的第一道防线。我们要时刻保持清醒的头脑,对自己的行为进行严格的审视和反思。“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 每天都要反思自己的行为是否符合道德规范,是否伤害了他人。当我们面对诱惑时,要学会克制自己的欲望,坚守道德底线。

提高道德修养,是增强自我约束能力的重要途径。我们可以通过学习优秀的传统文化,汲取其中的道德智慧,让自己的内心更加充实和坚定。阅读《论语》《孟子》等经典著作,学习古人的道德准则和处世之道;参加道德讲座和公益活动,与他人分享道德感悟,共同提升道德水平 。在日常生活中,我们要从身边的小事做起,践行道德规范,如尊重他人、关爱他人、诚实守信等。一个小小的善举,可能会成为他人心中的温暖阳光;而一次小小的道德失范,也可能会让自己陷入道德的困境 。

(二)社会支持与引导社会的支持与引导,对于预防犯罪起着至关重要的作用。良好的教育是培养人们正确价值观和道德观的重要基石 。教育不仅要传授知识,更要注重培养学生的品德和社会责任感。学校可以通过开展道德与法治课程、主题班会、社会实践等活动,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,让他们明白什么是对,什么是错,什么是美,什么是丑 。家庭教育也不容忽视,父母是孩子的第一任老师,要以身作则,用自己的言行影响孩子,为孩子营造一个温馨、和谐、充满正能量的家庭环境 。

提供公平的就业机会,能够让人们通过合法的劳动获得收入,实现自身的价值,从而减少因贫困和失业而导致的犯罪行为 。政府和企业应该共同努力,创造更多的就业岗位,加强职业培训,提高劳动者的就业能力和竞争力。当人们有了稳定的工作和收入,生活有了保障,犯罪的动机自然就会降低 。

社会还应该加强对弱势群体的关爱和帮助,为他们提供必要的物质支持和精神关怀。那些生活在困境中的人,如贫困家庭、残疾人、老年人等,往往更容易受到犯罪的侵害,也更容易因为生活所迫而走上犯罪的道路 。我们要关注他们的需求,为他们提供帮助和支持,让他们感受到社会的温暖和关爱 。社区可以组织志愿者活动,为弱势群体提供生活照料、心理疏导等服务;政府可以出台相关政策,给予他们经济上的援助和保障 。

结语:在光明中前行

罪与罚,是我们每个人都需要面对的人生课题。犯罪行为不仅会给他人带来伤害,也会让自己陷入痛苦的深渊。法律的惩罚是对犯罪的一种威慑,而道德的约束则是我们内心的指南针 。

在人生的道路上,我们会面临各种各样的诱惑和挑战,但只要我们坚守道德底线,保持清醒的头脑,就一定能够避免陷入 “罪” 的深渊。让我们从自身做起,不断提高自己的道德修养,增强自我约束能力,同时也积极关注社会问题,为营造一个和谐、公正、法治的社会环境贡献自己的力量 。正如法国作家雨果所说:“世界上最宽阔的是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀。” 让我们用宽广的胸怀去包容他人,用善良的行动去温暖社会,让罪与罚的悲剧不再上演,让光明与希望照亮我们前行的道路 。