PART壹

世间万事皆有机缘因果。

一直以来,缘于1927年的“八一起义”。

红色英雄城的南昌近代形象深入人心。

八一桥、八一广场、八一大道等等,南昌标志性的地名和建筑往往都以“八一”冠名。

关于八一起义的文章史料可谓浩如烟海,

可在此之前后的南昌却鲜为人知。

或许因为这段历史不好写,也就不愿写,

便只好一笔带过,甚至刻意轻描淡写。

窥探被遗忘在角落的的历史,其实早在1926年,也就是民国十五年,南昌已处在时代的风口浪尖,是历史的风陵渡口。

1587年,也就是黄仁宇写的【万历十五年】,

作者认为这年发生的事件表面看来虽似末端小节,实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。其间关系因果,恰为历史的重点,也是历史的转折点。

民国十五年的南昌就是历史的重要节点,

其实更严格来说是蒋介石的转折点。

这年以及之后在南昌上演了了众多“红与黑”的剧情,还有诸多无法用“好与坏”做简单判定的“灰色人物”纷纷出场,深深影响了近代的历史。

也是因为历史太复杂,不同的时空、不同的情境下人更复杂,还有写史的人往往“屁股决定脑袋”,就更添复杂,导致老徐迄今只能是瞎子摸象。摸到什么像什么。

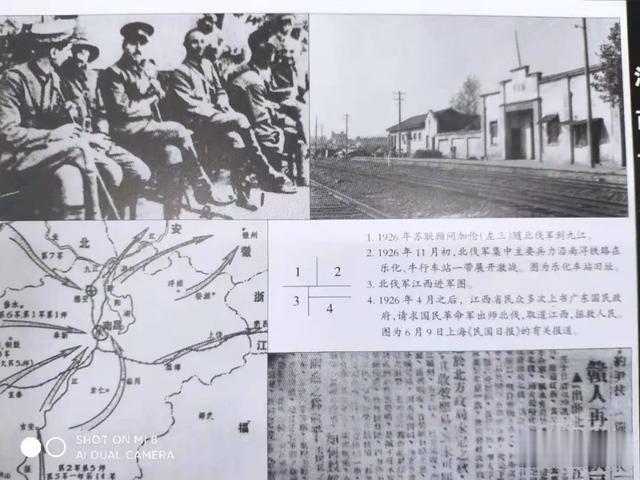

民国十五年,对于近代史最重要的莫过于“北伐”的开始。这一年工农兵联合起来万众一心,向前进,打倒军阀反动派,打倒帝国主义,史称国共第一次握手的大革命时期。

不光是握手,吃住都在一起。

谁也不曾料想,一年不到,当胜利即将来临之际,过去的同志加兄弟会向自己举起了屠刀。

从此祸起萧墙,同室操戈。

就像京广铁路不走江西,

原定的北伐线路也是先走“两湖”

再从武汉挥师北上,与冯玉祥的国民军在河南会和,进而一统中原。

但近代以来,铁路不走江西,

战场从来都是“眷顾”赣鄱大地。

民国十五年的九月,北伐军总司令蒋介石突然放弃了原定计划,亲自挥师东进,北伐的主攻方向转为江西。江西一时成为北伐战争的重要战场。成为了北伐军与孙传芳的东南五省联军的决战之地,经过江西之战的大获全胜,北伐军进取江沪宁,其实也是无大仗可打。

这一年的11月8日北伐军攻克南昌,

江西从北洋政府转为国民政府。为此横行14年之久的外地军阀统治江西的时代宣告结束。

豫章道取消,南昌首次建市,

时任北伐总司令部参谋处处长张定璠(南昌本地人)是南昌第一位市长。后来北伐军攻占上海后,他还作过上海市的市长。

这一年北伐军总司令部进而驻扎南昌达四个多月之久,民国十五年开始的“江西半年,南昌四月”对蒋介石的军事和政治生涯有着重要的影响,堪称其人生中的一大转折。

而在此期间发生的“迁都之争”,

导致国民党中央党部和国民政府

暂驻南昌两个月,更使南昌成为了当时国民党全党的政治中心。

这是南昌在近现代史上最为接近首都的一次,

虽然其后由于武汉国民政府的强烈反对,南昌建都的历史只有短暂的不到两个月的时间,但南昌与江西在民国时期的重要地位缘起就是在此。

近代江西很神奇,的确是块风水宝地。

江西不仅是我党的第一块革命根据地,

对蒋来说也是块“发祥福地”。

民国十五年,蒋就是在江西确定了自己真正的战功和第一块完全属于自己的地盘。

正是在南昌,蒋心中那种只有他才能救中国的野心开始萌芽,膨胀。

也正是在南昌,蒋践行了他一生崇尚的阳明心学的“知行合一”。

也是在南昌开始,蒋从一个自视清高的革命愤青转变为不择手段的马基雅维利主义的奉行者。

常言道:“三岁看小,七岁看老”,

但其实这句话只适合普通民众,对于历史的大人物,照此标准评判其一生,那就肯定是刻舟求剑的愚不可及。

蒋对南昌也有着特殊的情感。

民国十五年,就连黄埔军校第四期学员毕业时,都要求齐聚南昌,经校长蒋介石亲自点名训话后,分发各部队。

也是蒋的重视,

江西日后被称为民国的“模范省”,

南昌还有“南昌精神”的叫法。

而在此之后的南昌起义,南昌行营、

以及发起于南昌的“新生活运动”,

使得南昌成为民国时期的政治网红地。

民国时代,南昌也留下一长串以“中正”命名的记忆:中正大学、中正医学院、中正桥、中正公园、中正路等等。

而这一切的缘起都从民国十五年开始,

也许是与蒋介石在长沙偶然摔于马下说起。

PART贰

据李宗仁回忆,民国十五年8月14日,

蒋介石在长沙检阅李宗仁的第七军、唐生智的第八军。蒋介石骑着一匹高大的枣红色战马,态度从容肃穆,检阅第七军时,但见他缓缓举手答礼,颇有大将风度。

可到了第八军唐生智的队伍前,

谁也不曾料想,或许是军号声过响,蒋的坐骑受惊,竟把老蒋手足朝天,甩于马下。

堂堂北伐军总司令连马都驾驭不住,

这让素来极其注重军人仪表的蒋颜面尽失。

也让湖南军阀出身的唐生智顿时看到了觊觎已久,取而代之的机会。

宋美龄曾说过一段意味深长的话,

结尾是“那是他们没有尝到权利的滋味”。

这句话放在她的“达令”再合适不过。不过民国十五年,蒋还不是他的先生,蒋的夫人是陈洁如。

民国十五年的大部分时间,

蒋不仅没有尝到权利的滋味,

反而差点成为历史短暂的风云过客。

其实多数历史人物的光辉形象也是日后树立起来的。此时的蒋虽是北伐军的总司令,但自北伐从广东进入两湖以来,北伐的主力确是唐生智的第八军以及李宗仁的第七军,而他亲自指挥的嫡系第一军攻打武昌却屡屡失利。

蒋介石受到了猛烈嘲讽和排挤,

加上“两湖”地带又受到地头蛇唐生智的压制,

几无立足之地,其军事和政治地位均受到严峻挑战,处境十分艰难。这时候初尝权利的蒋正处在权利被边缘化的危机中。

蒋介石为此发出了“吾今已处于楚歌四面之中”的悲叹,甚至心灰意冷想到退隐。

屋漏偏逢连夜雨,

此时蒋又在几万北伐将士的眼前摔于马下。

唐生智深信佛法密宗,人称“唐密、唐僧”,

部下都集体皈依佛教,被称为佛军,与冯玉祥的基督将军齐名。唐素来迷信,对于蒋落马,随即问他信奉的“大师顾子同”,

顾说:大将出师,折旗坠马,皆为大凶之象,蒋氏此次北伐,凶多吉少,最重要的是蒋过不了第八关,将来必为第八军所克。

唐生智大为高兴,

于是更是加速取蒋而代之的步伐。

而此时,虽贵为总司令,

但枪杆子没有完全抓在手里的蒋,只能试图用党权对唐生智进行“洗脑”,称“现在是党权高于一切,政治、军事等等都要由党来决定。

在哪山唱哪歌,什么时候说什么话,

历史上大人物更是如此。

顺带一提的是唐生智还有个同属国民党的胞弟唐生明,人脉交游之广,广结善缘之深,堪称民国的传奇。

唐生明少年时做过毛主席的学生,主席当年对他这个调皮聪明的学生很是喜欢、呵护。据说还经常夜里给爱踢被子的唐生明盖过被子。

他读黄埔四期时,和陈赓的关系打得火热。

就连向来沉默寡言,不善交际的同学林彪,黄埔期间也就只请他吃过饭。

后来毛主席在湖南发动秋收起义,

缺乏武器弹药,唐生明知道后,亲率一个连从汉口坐火车到浏阳文家市,送给起义部队三百多支枪和上万发子弹。他同样也给南昌起义的部队送过一船的枪支弹药。

以致建国后,

起义出身的唐生明要去香港做生意,

别人劝他:“你还走什么走,

你上有主席、总理、下有林彪、陈赓”。

民国十五年九月,北伐转向,

东进江西是这一切的拐点,也是蒋历史的风陵渡口,蒋关键时期选对了方向。

在占领南昌,蒋亲自指挥的江西战场取得了决定性胜利之后,蒋的军事威信从岌岌可危变得稳固起来,政治行情也迅速水涨船高。

而此时扬眉吐气的蒋介石却在日记里写下了:“三年来辛酸泪,时自暗吞,历史无事实,事实决不能记载也。知我者其惟鬼神乎。”

似乎他多年的隐忍委屈终得发泄。

看蒋的日记多是自我反省与抱怨他人交织,自我主义和受人掣肘交替。

由于北伐军总司令部设在南昌,

为此这一时间,南昌城里国民党内从广东、上海过来的衮衮大公,森森冠盖齐聚在此,各方势力也纷纷派代表前来南昌面见蒋介石。

这时的蒋总是满面笑容,特别客气,

有时还请客人参观游览下庐山,甚至对客人上山轿子的安排都要过问。

蒋通过接待公关,迎来送往,开始搞起了其想自立门户的“迁都之争”。

民国十五年,随着北伐军的节节胜利,

广州国民政府决议迁都武汉。

武汉是别人的地盘,

而蒋介石此前虽然贵为黄埔军校校长,北伐前已担任国民党中常会主席和北伐军总司令,但在国民党内部确是政治上的晚辈,北伐部队其实也是山头林立,他后来赖以起家的黄埔学生那时还多是连、排级的基层军官。

此时的蒋还并不具备日后属下一讲“中正手谕”,就齐刷刷站起来,一言九鼎的权威。

自己的地盘才好说话,蒋介石作为北伐总司令进驻南昌后,就未曾返鄂一次。

这时的蒋已不再是那个单纯革命的曾经少年。

随着江西战场的胜利,志在天下,性格孤傲却感觉屡屡受人掣肘的蒋介石内心开始膨胀,元首意识逐渐高涨。

为此蒋介石利用中央委员陆续抵达南昌中转去武汉的机会,做了大量说服工作,使不少要员改变了自身看法,蒋的努力没有白费,况且从军事角度暂时定都南昌,相比武汉处在战争的前线是有一定的道理。

于是在1927年的元旦之后,国民党历史上开启了一段非常特殊的“南昌中央”时期,

中央党部暂设于六眼井著名的“包家大屋”,

国民政府暂设于总司令行营会议厅。

暂都南昌之举推翻了此前国民党中央迁都武汉的计划,招致武汉方面强烈反弹,蒋与武汉方面的分歧日益加深。

迁都之争发生后。

蒋与左派分家,分庭抗礼的想法愈加强烈。

而同年二月的南昌,蒋的老相识,

人称“阿德哥”的虞洽卿的到访,使得蒋的思想起了更大的波澜。

作为上海商界的领袖,江浙财阀的代表,虞洽卿表示,如果蒋反共,阻止工人运动,即可给予他巨额的贷款和现金的支持。

客观来说,蒋青年时代对于英美帝国主义以及资本主义是深恶痛绝的,革命之初对联俄联共,扶助农工也是积极支持的。

但权力的滋味,性格中的自视甚高,认为只有自己才能救中国,更有与武汉中央的分歧,北伐巨额的军费开支使得蒋从左派迅速滑向了右派,继而背叛了整个轰轰烈烈的大革命。

民国十五年是蒋思想转变的重要时间点。

按照“杨天石”的【蒋介石日记解读】,

蒋在此之后,就连读书都发生了方向性的转变,从原来爱看新思潮的论著到专读旧籍。日后更是皈依了基督。

1927年二月,蒋在南昌演讲称:

“我只知道我是革命的,倘使有人要妨碍我的革命,我就要革他的命”。

武力清党已在南昌埋下伏笔。

这是蒋介石发动四一二反革命政变的前奏。

“四一二政变”不仅是一次反革命政变,

也开了一个极其恶劣的政治先例,

其实也为国民党日后的失败埋下了祸根。

过去北洋军阀互相抢地盘,

打得昏天黑地,但战事一旦分出胜负,彼此都还是遵从些潜规则,战败方一般也就是来个通电下野,战胜方有时往往还拿出一笔费用给战败者做安家、或出国考察费用,“不仅不会斩草,更不会除根”,颇有现代战争的文明。

四川军阀据说就更奇葩,丈夫在前面战场厮杀,各自的姨太太却坐在一桌打麻将,互不干涉内政,管你前方谁胜谁负。

四一二政变,过去只知道我党牺牲众多,

可翻看资料,其实国民党内由于这次清党,

各方反动势力借机在基层排除异己,大开杀戒,死的人更多。

数字为证,国民党的人数从“四一二”之前的65万锐减到22万,当然这里还有部分退党、脱党的。

也正因为此次政变,国民党的基层党部几近瘫痪,失去了日后大规模动员县乡的组织力量,也让大革命时期中国许多热血青年从此对政治心灰意冷,少谈主义,各安天命。

而这些人当时都可说是中国的精英。

民国十五年起的蒋介石可谓,

“一手摆宴请客,一手拔枪杀人”。

PART叁

如果说始于民国十五年的“迁都之争”

只是民国南昌政治地位的“荷尖初露”,

那几年后,“南昌行营”的设置则正式地将南昌作为国民政府第二首都的地位坐实。

利用以围剿“红军”名义设置的南昌行营,

蒋介石在此颁布了诸多政令、手令、

并借以遥控指挥总是对他“叽叽歪歪”的南京国民政府,使得其个人军事、政治独裁逐步形成。

南昌行营也对当时的江西社会产生了很大影响,

南昌可以说是当时中国真正的首都。

就连庐山也跟着“沾光”,

已俨然成为国民政府的“夏都”。

为此国民党元老,

西山会议派的老大胡汉民斥之为:“架乎中央党部、国民政府的太上党部和太上政府”。

在此期间,蒋还在南昌发起了“新生活运动”,

更使南昌成为全国的中心,舆论的焦点。

而这一切也许都是在

民国十五年的南昌“种下了机缘”。

“遮遮掩掩”,修修停停,

“南昌行营”终于改造完毕,

但新住客不是曾经指挥“枪杆子”,

戒备森严的大本营,而是画笔杆子,“马良”后代集中的江西画院。

近距离看这个南昌民国三大建筑之一,

曾经影响近代史深远的的南昌行营。

不知是老徐的审美出了问题,

还是新单位的江西画院

喜欢这样清淡的水墨风格。

总觉得改建的南昌行营外立面太素了,

素的很“轻浮”,驾驭不了历史的厚重,

更镇不住在这里曾经上演的“血雨腥风”。

倒是在这里创作“万山红遍”,

“江山如此多娇”、也许会有另样的感受。