1651年2月,北京城郊的荒地上,一群士兵挥动铁锹,掘开了一座豪华陵墓的封土,棺椁中的尸骨被拖出,当众鞭笞,随后头颅被砍下示众。

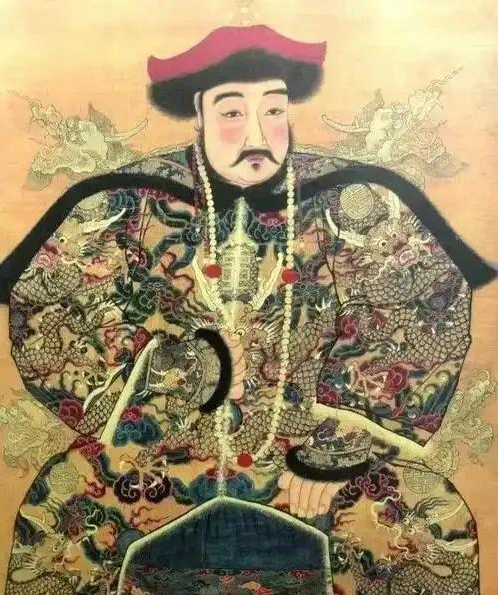

这一幕的“主角”,是清朝开国功臣多尔衮;而下令执行这场羞辱性刑罚的,竟是此前对他极尽哀荣的顺治帝。

据《清世祖实录》记载,顺治帝以“僭越逆谋”之名,褫夺多尔衮“成宗义皇帝”尊号,抄没家产,甚至将其养子多尔博(多尔衮嗣子)贬为庶人。

这一极端手段,彻底撕碎了清廷表面的君臣和谐,也揭开了一段权力暗战的隐秘历史。

顺治帝为何如此痛恨多尔衮?幼帝傀儡

顺治帝年仅6岁便登上皇位,这本该是荣耀加身的开端,却不想从此陷入了权力的漩涡,开启了漫长的傀儡生涯。

多尔衮以摄政王的身份,迅速将朝政大权牢牢握在手中,朝堂之上,官员们汇报事务、商议决策,皆是围绕着多尔衮进行。

多尔衮行事独断专行,完全无视年幼的顺治帝,他甚至以“皇帝信符皆存我府”为由,私自将玉玺置于自己的私宅,这一行为,无疑是将皇帝的权威踩在脚下。

据《清史稿·多尔衮传》记载,这一情况属实,而顺治帝在晚年曾无奈自述:“睿王摄政,朕惟拱手以承祭祀,凡天下国家之事,朕既不预,亦未有向朕详陈者。”(《顺治朝起居注》)。

从这句话中,能深切感受到顺治当时的无奈与憋屈,他虽贵为皇帝,却只能在一旁眼睁睁看着多尔衮掌控一切,自己对于国家大事毫无参与权。

日常里,顺治帝只能在宫中,按照既定的礼仪进行祭祀等活动,而对于真正关乎国家走向的事务,他一无所知,只能在孤独与无助中,看着多尔衮的权力日益膨胀,自己却毫无办法。

母子疑云

野史之中,一直流传着多尔衮与孝庄太后存在私情的传闻,尽管至今没有确凿的证据能够证实这一点,但多尔衮在后宫及皇室相关事务上的种种举动,却不得不让人产生诸多猜测。

多尔衮为了强化对皇室的控制,采取了一系列手段,他强娶豪格遗孀,豪格作为皇太极的长子,其遗孀身份尊贵,多尔衮此举无疑是对皇室尊严的一种践踏。

同时,他还纳蒙古公主为侧福晋,通过这些联姻行为,不断扩充自己在皇室中的势力范围,这些举动,在旁人眼中,都可视为对皇权的公然挑衅。

在宫廷这个权力交织的舞台上,孝庄太后虽身处后宫,却心系着顺治帝的皇位,面对多尔衮的步步紧逼,她或许有着自己的无奈与考量。

而顺治帝,在听闻这些传闻与看到多尔衮的行为后,心中对多尔衮的恨意想必日益加深,他看着多尔衮在皇室中肆意妄为,自己和母亲似乎都被多尔衮的阴影笼罩,却无力反抗。

这种屈辱感,随着时间的推移,在顺治帝心中不断发酵,成为他日后对多尔衮进行清算的重要原因之一。

“皇父”僭越

多尔衮自称“皇父摄政王”,这一称呼的改变,不仅仅是名号上的变化,更是对君臣之界的公然逾越。

据朝鲜使臣记录:“(多尔衮)仪仗、宫室皆与帝同。”

这意味着多尔衮在诸多方面,都享受着与皇帝同等的待遇,他出行的仪仗规模宏大,丝毫不逊色于皇帝;居住的宫室,也修建得与皇帝的宫殿相似。

这种明目张胆的僭越行为,让逐渐成年、开始有了自己独立思考能力的顺治帝如芒在背,随着年龄的增长,顺治帝对皇权的认知越发清晰,他深知多尔衮的这些行为是对自己皇权的严重侵犯。

在朝堂之上,官员们对多尔衮的尊崇甚至超过了对自己的尊敬,这让顺治帝心中充满了愤懑,他看着多尔衮在众人面前以“皇父摄政王”的身份发号施令,而自己却仿佛成了一个无关紧要的存在。

这种权力被架空、尊严被践踏的感觉,时刻折磨着顺治帝,他心中的怒火便燃烧得更旺,也更加坚定了他夺回皇权、清算多尔衮的决心。

多尔衮是开国元勋还是跋扈权臣?战功赫赫

1644年,对于清朝而言,是具有划时代意义的一年,这一年,多尔衮率领清军顺利入关,一路势如破竹,成功定都北京。

这一决策,为清朝的统治奠定了坚实的基础,入关之后,多尔衮推行了一系列影响深远的政策,其中“剃发易服”和“圈地令”尤为突出。

“剃发易服”政策,旨在通过改变汉族人民的发型和服饰,来强化清朝的统治权威,虽然这一政策在推行过程中遭遇了诸多抵抗,但从长远来看,它对清朝的文化融合与统治稳定起到了一定作用。

“圈地令”则是将大量土地圈占给八旗子弟,以

此来保障满族贵族的利益,同时也促进了清朝初期的经济发展。

多尔衮在军事指挥上展现出了卓越的才能,他善于调配兵力,制定战略战术,带领清军在战场上屡战屡胜。

在这个过程中,他不断巩固自己在清朝政权中的核心地位,成为了入关定鼎的核心统帅,然而,这些战功的背后,也隐藏着多尔衮对权力的极度渴望。

专权跋扈

多尔衮在凭借战功巩固权力的同时,其专权跋扈的一面也逐渐显露无遗,他为了将权力牢牢掌控在自己手中,对异己势力展开了残酷的打压。

皇太极长子豪格,作为皇位的有力竞争者,自然成为了多尔衮的眼中钉,多尔衮找借口处死了豪格,彻底清除了这一潜在威胁。

不仅如此,他还将自己所统领的两白旗势力,逐步渗透至八旗的核心地带,在朝堂之上,凡是不顺从他的官员,都会遭到排挤或迫害,他的党羽遍布朝廷各个角落,形成了一股庞大的势力。

多尔衮独断专行,在处理政务时,完全不顾及其他大臣的意见,更不把皇帝放在眼里,他将六部事务直接划归自己管辖,要求六部官员直接向自己汇报工作,使得皇帝的权力被极大地削弱。

在这种情况下,顺治帝如同被囚禁在权力牢笼中的困兽,而多尔衮则成为了这个牢笼的掌控者,肆意行使着远超臣子的权力。

制度架空

多尔衮为了进一步架空皇权,精心设立了“摄政王谕”制度,在这个制度下,诏书无需经过皇帝用印即可生效,这就意味着皇帝失去了对诏书的最终决定权。

以往,诏书的颁布需要皇帝的玉玺盖章,这是皇权的重要体现,而如今多尔衮却通过这一制度,将皇帝的这一权力剥夺。

六部作为朝廷的核心行政机构,本应向皇帝负责,然而多尔衮却要求六部事务直接向自己汇报,这样一来,顺治帝在朝廷政务的处理上,彻底沦为了一个“盖章工具”。

正如学者孟森在《清史讲义》中所言:“多尔衮之视福临,实如刘裕之视晋恭帝。”

将多尔衮对顺治帝的态度,比作刘裕对晋恭帝,形象地揭示了多尔衮对皇权的深度侵蚀,顺治帝虽坐在皇位之上,却无法行使皇帝应有的权力,只能眼睁睁看着多尔衮以各种手段将皇权架空,自己在权力的舞台上逐渐被边缘化。

顺治帝清算后的影响有哪些?皇权重新凝聚

多尔衮去世后,顺治帝迅速展开行动,对多尔衮的党羽进行了严厉打击,他下令处死了刚林、祁充格等多尔衮的重臣,以此来震慑那些曾经依附于多尔衮的势力。

通过这一系列举措,顺治帝成功收归了批红权,批红权是皇帝对奏章进行批示的重要权力,此前被多尔衮掌控,如今回到顺治帝手中,使得他能够直接参与朝廷政务的决策。

同时,顺治帝还夺回了议政王大臣会议的主导权,议政王大臣会议在清朝初期权力极大,多尔衮在世时,利用这一会议巩固自己的权力,而顺治帝亲政后,通过清算多尔衮党羽,重新掌控了这个重要的权力机构,终结了“摄政王—议政会议”双头政治的局面。

在这个过程中,顺治帝逐步树立起自己的权威,将分散的皇权重新凝聚起来,他开始亲自处理朝政,选拔忠诚于自己的官员,逐步构建起以自己为核心的权力体系。

政治路线调整

顺治帝亲政后,对政治路线进行了大刀阔斧的调整,他摒弃了多尔衮推行的“满人优先”政策,认识到要实现清朝的长治久安,必须团结汉族势力。

于是,他大力重用范文程、洪承畴等汉臣,范文程智谋过人,为清朝的建立和发展出谋划策;洪承畴则在军事和政治方面有着丰富的经验,顺治帝给予他们充分的信任,让他们在朝廷中担任重要职务,参与国家大事的决策。

顺治帝曾直言:“历代贤君,莫如明太祖……所定条例章程,规画周详。”(《清世祖实录》),表明他对明朝治理经验的认可,希望借鉴明朝的一些制度来完善清朝的统治。

在他的推动下,满汉官员在朝堂上逐渐形成了一种共治的局面,汉族官员的地位得到提升,他们的意见和建议在朝廷决策中得到更多的重视,这种满汉共治的探索,为清朝的政治稳定和文化融合奠定了基础。

心理阴影与执政风格

顺治帝少年时期长期处于多尔衮的压抑之下,这段经历在他心中留下了深深的心理阴影,亲政之后,这种阴影对他的执政风格产生了显著影响。

他展现出强烈的集权倾向,试图将所有权力都集中在自己手中,以避免再次出现像多尔衮那样架空皇权的情况,为了强化内廷控制,他设立了十三衙门,让这些机构直接对自己负责,加强对宫廷事务和朝廷官员的监督。

同时,他多次申斥满臣“恃功骄纵”,对那些在朝中居功自傲的大臣毫不留情地进行批评和打压,他深知权力一旦分散,就可能出现权臣专权的局面,因此时刻警惕着身边的大臣。

每一次看到大臣们稍有不臣之举,他就会想起多尔衮曾经的跋扈,心中的恐惧和愤怒便会涌上心头。

顺治帝试图通过这种方式,杜绝第二个“多尔衮”的出现,确保自己的皇权稳固,让清朝的统治能够按照自己的意愿发展。

总结顺治对多尔衮的极端清算,既是对个人屈辱的宣泄,更是皇权重塑的必然选择,从“叔父摄政王”到鞭尸罪人,多尔衮的命运折射出权力更迭的残酷性:功臣一旦越界,便是死敌。

而顺治通过这场清算,不仅赢得了亲政的舞台,也为康熙时代的中央集权埋下伏笔。

历史总是充满诡异——百余年后,乾隆帝为多尔衮平反,称其“定国开基,厥功最著”,但这一切,早已与1651年那个被鞭笞的亡灵无关,权力的游戏从未停息。