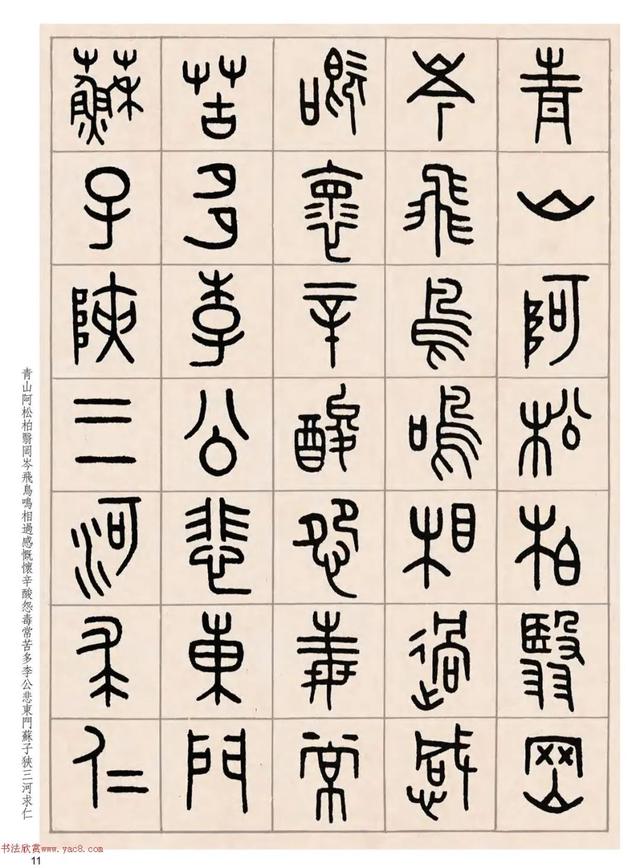

王福庵的篆书作品《咏怀诗》(即阮籍《咏怀诗十七首》)是其书法艺术的代表作之一,体现了他在篆书领域的深厚造诣与独特风格。结合多个文献资料,其书法艺术风格特点可概括为以下几点:

一、融合大篆与小篆的笔法创新

王福庵的篆书以“玉筯篆”(线条圆润如箸)为基础,但他在《咏怀诗》中巧妙融合了大篆的浑朴与小篆的工整,形成了独特的笔法特点:

1.线条的婉转与遒劲:

作品中的线条既保留了小篆“婉而通”的传统特点,又借鉴了大篆的浑厚与涩进感。他弱化了大篆的“绞锋涩进”笔法,转而以中锋行笔为主,线条流畅而遒劲,既不失金石气,又兼具文人书卷气。

2.方圆对比的运用:

在单字中刻意制造方圆对比,如“容”“明”等字通过圆转与方折的交替使用,打破传统小篆的单一节奏,增强视觉张力。

二、字形结构的灵活处理

王福庵在字形上突破小篆的整饬方正,融入了大篆的活泼与错落:

1.借鉴大篆字形:

部分字直接采用大篆结构(如“中”“月”“山”等),保留了古文字的质朴感。

2.打破对称与均衡:

通过横向笔画的缩短或延长(如“登”“兰”)、合体字的错位避让(如“沐”“繁”),以及重心位置的变化(如“望”“美”),赋予字形动态美感,避免了小篆的程式化。

三、章法布局的虚实相生

在整体章法上,王福庵借鉴了大篆的自由布局,同时保持小篆的秩序感:

1.疏密对比与虚实结合:

通过字与字之间的疏密安排和行间留白,营造出“密不透风,疏可走马”的视觉效果,增强了作品的节奏感。

2.错落有致的行气:

左右结构的字多采用左低右高的处理方式(如“松”“河”),受吴昌硕《石鼓文》影响,形成参差跌宕的布局。

四、金石气与文人气的交融

作为金石学家,王福庵的作品兼具金石学的厚重与文人书法的雅致:

1.金石气的体现:

线条中保留了大篆的涩笔与提按变化,部分字形直接源自钟鼎铭文(如《毛公鼎》《石鼓文》),强化了作品的古拙意趣。

2.文人书卷气:

整体风格工稳秀丽,结体匀称,点画一丝不苟,尤其注重笔意的连贯与气韵的流动,体现了文人书法对“雅正”的追求。

五、时代背景与个人风格的统一

《咏怀诗》创作于1930年(王福庵51岁),正值其艺术成熟期。其风格的形成与以下因素密切相关:

1.师承与创新:

早年师法邓石如、杨沂孙,后吸收吴昌硕的金石意趣,最终形成“工整中见灵动”的个人风格。

2. 文化使命感:

王福庵通过篆书创作,将阮籍诗中的忧思与魏晋风骨转化为书法的精神内核,使作品成为“历史与现代对话”的载体。

王福庵的《咏怀诗》以小篆为基,大篆为韵,通过笔法、字形、章法的创新,实现了工整与灵动、金石气与书卷气的完美统一。其作品不仅是篆书技法的典范,更是文人精神与艺术哲思的深刻表达,对当代书法创作仍具重要启示意义。