1950年11月的一天,机要秘书叶子龙收到了一封来自朝鲜战场的绝密电报,发电者正是彭德怀。以往,叶子龙收到电报后会立即呈送给毛主席,但当他的目光扫到电文中“毛岸英被烧死”这几个字时,整个人瞬间如遭雷击,僵在原地。

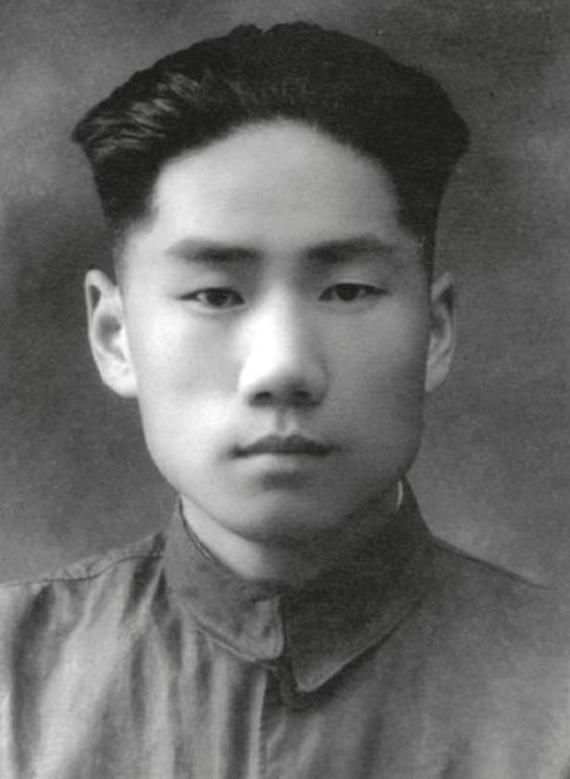

叶子龙的思绪不由自主地飘回到毛岸英出征前,那时他们还曾打过照面。叶子龙长期担任毛主席的秘书,在日常相处中,与毛岸英建立了不错的私人关系。仔细算来,毛岸英比他小6岁,正值青春年少,这一年不过才28岁。

念及于此,叶子龙内心十分纠结,他深知毛主席对毛岸英这个儿子宠爱有加,这样残酷的消息一旦告知,毛主席如何承受得住这般沉重的打击?经过一番痛苦的思索,为了稳妥起见,叶子龙决定先去请教周总理,听听他的意见。

周总理看到电报后,神色凝重,意识到此事关系重大,非同小可。他马上与朱德等领导同志商议,考虑到此时毛主席正全身心投入指挥第二次战役,且这两天还染上了感冒,身体抱恙,精神压力巨大。

周总理权衡再三,对叶子龙说道,这件事暂且先不要告诉主席,等他再斟酌斟酌,从长计议。同时,周总理还着重强调,此事务必严格保密,绝不能有丝毫泄露。

第二次战役在志愿军将士们的浴血奋战下,最终取得了辉煌胜利,志愿军也在朝鲜战场成功站稳了脚跟。此时,周总理觉得不能再继续隐瞒下去了,长叹一声说道:“别瞒了,一直瞒着终究不是办法,向主席报告吧。”叶子龙离开时,周总理郑重地将一封亲笔信交给他,嘱托他一并呈给毛主席。

在这封信中,周总理详细解释了为何延迟汇报此事的缘由,他写道:

“主席:毛岸英同志的牺牲是光荣的,当时因您正感冒,为免您分心,故未将此电送阅,但已呈送少奇同志看过。在岸英牺牲前后,我曾接连致电志司党委及彭总,反复叮嘱他们务必高度重视指挥机关的安全问题,从前线回来的同志也时常提及此事。高瑞欣也是一位非常优秀的机要参谋。”

叶子龙怀揣着沉甸甸的心情,将彭德怀的电报和周总理的信轻轻放在毛主席面前的茶几上,然后小心翼翼地轻声唤了一声“主席”。毛主席放下手中的报纸,目光落在电报上,那一刻,整个房间仿佛凝固了一般,安静得能听见针掉落在地上的声音。

多年来,关于毛主席得知毛岸英牺牲后的反应,诸多报道均有描述,尤其是那些曾在毛主席身边工作的警卫员和卫士,他们的回忆更为真切。例如,曾担任毛主席卫士的李家骥回忆道,毛主席看到电报的瞬间,双手不由自主地微微颤动,神色凝重而悲痛,下意识地想去拿烟,手在口袋里摸索了许久火柴盒,可火柴盒其实就摆在他眼前。他的眼睛里泪光闪烁,在场的人都能深切感受到他内心的悲痛。

毛主席拿着电报,久久凝视,足足看了三四分钟,头深深地埋了下去。当他缓缓抬起头时,脸色苍白如纸,尽管没有流泪,但那深深的悲痛却如同实质般弥漫开来。随后,毛主席又拿起周总理的亲笔信,一遍又一遍地仔细阅读。

然而,叶子龙在其回忆录中却有着不同的描述,他回忆说,毛主席看到电报后,陷入了长久的沉思,脸上没有流泪,也没有过多的表情,只是突然大手一挥,语气平静却又带着无尽的坚毅,说道:“战争嘛,总会有牺牲的,谁让他是我毛泽东的孩子。”

毛岸英牺牲时,毛主席已年届57岁,这个年纪本应享受儿孙绕膝的天伦之乐,可命运却如此残酷,他最疼爱的儿子在异国他乡英勇牺牲,白发人送黑发,这是何等令人心碎的打击。毛岸英实在太年轻了,年仅28岁,结婚仅仅一年多,而他的妻子刘思齐甚至都还不知道丈夫奔赴了朝鲜战场。

自毛岸英牺牲后,彭德怀收到的毛主席的电报中,只字未提毛岸英,但彭德怀深深明白毛岸英的牺牲对毛主席意味着什么。此刻,他能做的,便是找个机会,当面向毛主席汇报毛岸英入朝后的工作情况,以及他牺牲的具体细节,以慰藉毛主席的丧子之痛。

据相关资料记载,彭德怀回国后,一下飞机,便马不停蹄地乘车直奔中南海。抵达中南海后,却被警卫告知毛主席正在西郊玉泉山静明园。彭德怀顾不上旅途的疲惫,又立即调转车头,前往西郊。

彭德怀见到毛主席后,先是详细汇报了朝鲜战场的战况。汇报完毕,他的语气变得沉重起来,话锋一转说道:

“主席,您将岸英托付给我,可我却没有保护好他,我负有不可推卸的责任,请求组织给予处分。岸英到朝鲜后,工作认真努力,直至今日,我和志司的同志们仍沉浸在悲痛之中。”

彭德怀的这番话情真意切,发自肺腑,他当时内心的悲伤与自责可想而知。只见毛主席默默地点燃一支烟,深深地吸了几口,然后抬起头,望向窗外那早已枝叶凋零、满目萧条的柳树。突然,毛主席轻声吟诵起《枯树赋》中的句子:“昔年移柳,依依汉南,今看摇落,凄怆江潭。树犹如此,人何以堪!”

听到毛主席吟诵的诗句,彭德怀的眼眶瞬间湿润,他深知毛主席此刻内心正被巨大的悲痛所笼罩。毛主席又吸完一支烟,缓缓转过头,对着彭德怀说道:“老彭,打仗总是要死人的。志愿军战士们已经有那么多人为国捐躯,他们的牺牲都是光荣的。”

毛主席的这一番话,让彭德怀再也抑制不住内心的悲痛,泪水夺眶而出。