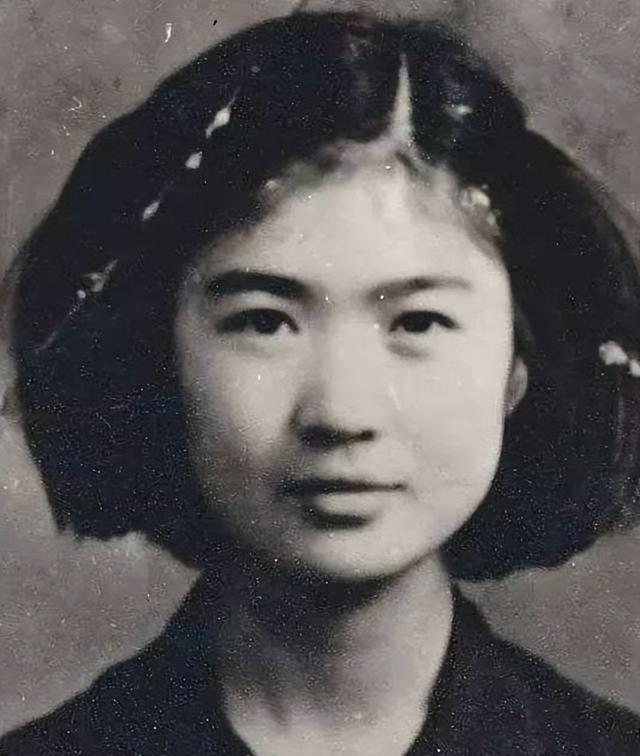

她站在敌人铡刀前,一点也没害怕。到了生命的尽头,她大声喊着:“中国共产党永远伟大!”然后勇敢地迎接了死亡。她的故事在华北广为流传,让听到的人都深受感动,眼泪直流。

毛主席在北平得知这事儿后,心里头特别不是滋味。他清楚得很,刘胡兰这位年轻的女英雄,对党和老百姓有多重要。于是,他拿起笔,写下了“活得壮烈,走得荣耀”这几个字,来纪念这位年纪轻轻就牺牲的姑娘。这几个字,不光是对刘胡兰最高的夸奖,也是对所有为了国家自由、百姓安乐而英勇捐躯的英雄们的尊敬。

刘胡兰和刘爱兰这俩姐妹,来自一个挺穷的农民家庭,小时候过得挺不容易。家里头穷,她们妈又因为生病早早走了,这样一来,才五岁大的刘胡兰,就得担起照看妹妹的担子。

刘胡兰是个特别有毅力和胆量的丫头,她不光得管着妹妹,还得帮老爸一起养家。每天,她都早早起床,给妹妹弄吃的,然后就奔地里忙活去了。家里头日子紧巴,可刘胡兰一句怨言没有,她总是笑眯眯地想办法应对那些难事儿。

抗战那会儿,刘胡兰家也经历了大变故。她老爹,一个老实的庄稼汉,二话不说就加入了抗日后勤,悄悄给八路军送紧缺的东西。她后妈呢,是个温柔又有主意的女人,给前线的战士们一针一线地缝补衣裳,用这方式表达对他们的心疼和支持。

刘胡兰,虽然还是个孩子,但革命的火种已在心底生根发芽。每当老爸悄悄出门,继母就在昏黄的灯光下给战士们补衣服,这时她总爱默默坐在旁边,全神贯注地听他们聊天。她眼里满是对美好未来的期盼,还有对那些英雄的深深崇拜。

之后,刘胡兰热心加入了村里的儿童团,她不光在村子里四处分发宣传单,还想尽办法传播爱国主义精神。她的话语就像暖和又牢靠的春风,鼓舞着每一个听到她讲话的人。

一回任务里,刘胡兰凭着她那股啥都不怕的劲儿和超强的组织本事,立了大功劳。上头对她的表现那是赞不绝口,直接让她进了中共妇女干部的训练班。在那儿,她接受了更全面、更专业的教导,思想觉悟更深了一层,干起事儿来也更带劲了。

1946年的时候,刘胡兰入了中共候补党员的行列。没多久,她又被安排做了山西省文水县云州西村妇女救助会的书记和头头,虽说年纪不大,但已经挑起了领导的担子。她心里清楚自己责任重大,所以一直给大家做榜样,带着妇女们一起干革命。

这一年,刘胡兰的老家被一股浓浓的恐惧氛围给包围了。那时候,抗日战争是打完了,可内战又闹了起来,国民党那帮人开始对共产党和革命的老百姓下狠手。在那个乌云压顶的日子里,上面的组织知道刘胡兰的革命事情已经传出去了,怕她有危险,就打算让她跑到安全点的地方去。

不过,刘胡兰很坚决,她没有同意。她心里清楚自己的任务,也知道革命的路还长,大家得继续加油干。所以她打定主意,要留下和大家一起奋斗。但可惜的是,因为有叛徒告密,刘胡兰被抓了起来,最后牺牲了。

那一年,刘胡兰才15岁,正值青春年少的美好时光。但没想到,她的生命就在那一天戛然而止。她壮烈地离去,给乡亲们心里留下了深深的烙印。特别是她的妹妹刘爱兰,当时才12岁。她亲眼看着姐姐一步步走上刑场,那一场景像烙印一样印在了她的心上,成为她一辈子都忘不了的往事。

刘胡兰走了以后,她的家里人后来咋样了呢?

【大妹刘爱兰】

刘胡兰牺牲十七天后,魏风这人,他是第一野战军战斗剧社的编剧,某天翻报纸时,偶然瞧见了刘胡兰的故事。这事儿让他心里头特别不是滋味儿,这位年轻女英雄的形象,深深刻在了他脑海里。魏风琢磨着,得把刘胡兰的事儿写成戏,让大伙儿都知道这位女中豪杰的英勇事迹。

接着,魏风二话不说,把报纸往旁边一搁,拎起背包就出发去刘胡兰的老家了。他打算亲自走一趟,好好体验下那儿的民俗风情,再挖挖刘胡兰背后的故事。一路上,他往村子里钻,跟村民们聊了起来,听他们一点一滴地回忆刘胡兰的事儿。他还去了刘胡兰住过的地方瞅瞅,真切地体会到了她当年的那股子坚强和不低头。

回到剧团,魏风连着熬了三天三夜,不吃不喝地写出了话剧《刘胡兰》。他把听到的那些事儿、心里的那些感受全塞进了剧本里,让这剧透着一股子真挚和深情。在吉县把戏排好了,魏风就领着整个剧组跑到河津去正式开演。

舞台上,刘胡兰表现得特别勇敢,一点不含糊,她的模样让在场的观众心里都震了一下。剧情一点点推进,观众就像真的回到了那个到处都是战火的时候,切实体会到了刘胡兰的勇猛和崇高。

后来,《刘胡兰》剧组成员跟着军队一起,渡过了波涛滚滚的黄河,抵达了陕西。他们给在前线打仗的解放军战士们献上了一场演出。在那样的苦日子里,战士们被刘胡兰的故事深深打动,士气一下子提升了不少。

之后,《刘胡兰》这部话剧被重新搞成了歌剧,这样的变动让刘胡兰的故事传得更广了。在话剧表演那会儿,战士们瞅着舞台上活灵活现的场景,一个个都对敌人恨得牙痒痒,心里头那股要把敌人彻底打垮的劲儿,噌噌地往上冒。这部话剧还成了第一野战军战斗剧社的招牌戏,给战士们打气鼓劲的效果杠杠的。

1948年春天,战斗剧社从前线巡回表演完回到山西临汾,路上刚好路过刘胡兰的老家。就在这时,刘胡兰的亲妹妹刘爱兰,被她妈妈领着找到了剧社。她们想让才13岁的刘爱兰加入剧社,成为其中一员。

剧社的工作人员对刘爱兰和她妈妈特别友好,仔细打听了刘爱兰的情况。他们发现,这小丫头别看年龄小,可聪明伶俐得很,天生就是当演员的料。所以,剧社就拍板决定,让刘爱兰加入他们,当个演员,去宣扬那些英雄的故事,把红色精神传递下去。

刘爱兰心里头那个乐啊,能进剧社可真是太好了。她说了,肯定会拼了命去学表演,为的就是把英雄的那些事儿传出去,出份力。打那以后,刘爱兰就在剧社的扶持下,踏上了演戏这条路。她的一举一动,那都是照着姐姐的样子来的,真刀真枪地干。

刘爱兰刚进剧社没多久,领导就瞅见她跟刘胡兰在个子、身材还有长相上特别像。这么一来,她简直就是演这个角色的最佳人选,代替她姐姐在歌剧里头把刘胡兰给演活了。

每次上台表演,刘爱兰都像是在重新经历一遍和姐姐的回忆。演出一完,她心里头就难受得不行,那种痛啊,真是钻到骨子里去了,连身边的人都看得心疼不已。

为了帮刘爱兰减轻点负担,单位里慎重考虑后,决定调她去农业局上班。可能是身子骨不太行,刘爱兰还没到五十岁,就决定不干了,回家过起了平凡日子。

退休以后,她感觉身上轻松了不少,开始好好享受日子的悠闲自在。她老爱一早就在田埂上溜达,呼吸着外面清新的空气,听着四周安静的声音。到了午后太阳暖洋洋的时候,她就乐意坐在自家小院里,拿本书翻看着,整个人都钻进了书的世界里。这样的日子挺简单的,但对刘爱兰来说,这就是她一直心心念念想要的那种安稳生活。

【二妹刘芳兰】

刘芳兰,刘胡兰的亲妹妹,在他们兄弟姐妹里头,也是特别出色的一个。尽管她比大姐小了整整十二岁,但刘胡兰那股子精神劲儿,一直鼓舞着她。打小开始,刘芳兰就对医学这事儿特别着迷,她下定决心,要当个出色的医生,好好为大家服务。

在那个不一样的岁月里,刘芳兰没跟其他女孩一样挑轻松的活儿干,而是下定决心闯进了医学这行。她心里明白,当医生不光得技术过硬,还得有颗全心全意为人民服务的心。所以呀,不管是学习还是干活儿,她都特别认真负责,敬业精神十足。

刘芳兰经过好多年的打拼,终于在1968年靠着自己的本事,成功考进了军医大学。在学校里,她不光刻苦钻研医学知识,还主动参与各类实际操作,不断提升自己的技术水平。她心里明白,身为一名军医,得随时准备给国家和人民出一份力。

毕业后,刘芳兰直接去了边疆的部队工作,给那里的官兵和老百姓看病。在那儿,她的手艺和人品都受到了大家的一致好评和夸奖。她真的是在照着刘胡兰的样子做,实实在在地为大家服务,给国家出力。

之后,刘芳兰下定决心,一头扎进了山西省武警总队医院,给数不清的病人带去了活下去的机会。在那片既庄严又充满责任感的天地里,她一干就是好些年,凭借着自己的医术和那份热心肠,赢得了大家的一致好评。更叫人佩服的是,她退休后享受的是师级干部的待遇,这无疑是对她长年累月坚守岗位、默默奉献的最高奖赏。

说起来挺有意思的,刘芳兰和石佩林这对夫妻,他们的命运就像是绑在一块儿,都跟烈士的荣耀沾上边了。石佩林的老爸,石三槐,那可是个大英雄,跟刘胡兰烈士一起壮烈牺牲了。

【大弟刘继英】

刘胡兰的亲弟弟刘继英,那可真是个机灵、刻苦又有本事的人。因为受到他姐姐的熏陶,刘继英长大后毅然决然地去当了兵。在军队的日子里,刘继英领导能力、组织能力都特别强。他不仅带着战友们把任务完成得漂漂亮亮,还热心肠地帮大家提升技能,提升个人素质,赢得了战友们的一致好评。

两年后,他获得了部队的支持,有机会去北京大学电子系进一步学习。在北京大学这个汇聚了众多聪明才智和创新思维的地方,刘继英感觉非常自在。他一心一意地学习各种知识,希望能为自己的将来打下坚实的智慧基础。完成学业后,他就被调到了陕西的一个部队科研机构,从此开始了他的科研管理生涯。

到了八十年代,刘继英的生活有了个大转折。他回到了老家山西,在山西的政法部门干起了活儿。对他而言,这个选择既是回到了魂牵梦绕的家乡,也像是把之前的时光又给续上了。他的妻子王秀珍,也是云周西村人,两人的命运在那个小村子里紧紧相连。

王秀珍以前当过“刘胡兰民兵班”的二把手,她骨子里透着股子英勇劲儿,把刘胡兰的精神传了下来。她是从山西农业大学出来的,后来去了太原理工大学做事,靠着自个儿学到的本事和智慧,给老家的发展添砖加瓦。

【最小的弟弟刘继烈】

刘胡兰有个最小的弟弟,叫刘继烈,他出生的时候,姐姐刘胡兰已经不在了。在家里,胡文秀是最宠他的那个人,因为他是家里最小的宝贝。

1976年冬天,胡文秀送刘继烈去参军时,专门从装有刘胡兰鲜血泥土的那个包里,挑了一小撮土,悄悄缝进了刘继烈贴身的衣兜里。这么做,胡文秀心里满是对刘继烈的期待和疼爱。她盼着刘继烈能接过刘胡兰的接力棒,多为国家出点力。

刘继烈打小就感受到了他姐姐那股子影响力。家里人老提起姐姐的事儿,说他姐姐多么英勇,最后还牺牲了,这让他心里特别受触动。他也清楚地知道,自己作为家里的一份子,得担起责任,完成使命。所以,他下定决心,要步姐姐的后尘,给祖国和人民出点力。

在部队里,刘继烈拼命练习,使劲儿提升自己的打仗本事。他心里头明白,要想当个出色的兵,就得一直使劲儿干。每当累得不行或者碰上难题,他就会想到姐姐为了大家牺牲的事儿,还有她对自己的那份盼头。他就对自己说,不能对不起家里人,更不能让姐姐白牺牲。

在一次实战模拟里,刘继烈表现得特别亮眼,上级领导都夸了他。他这出色的成绩,不光自己心里美滋滋的,家里人也是满脸骄傲。他深知,这都是已经过世的姐姐在冥冥之中给他的力量和鼓舞。

刘继烈在部队里待了整整十五年,到了1985年,他终于摘下了军帽,回到了好久不见的老家。他这回回来,主要是两个考量。首先,他老妈胡文秀身体一天不如一天,得有人在旁边看护。其次,刘继烈心里一直惦记着那片生他养他的地方,那份对家乡的深厚感情让他想回来。

刘继烈一边照料着母亲,一边忙着为乡亲们办事。他始终没忘自己的本心和责任,经常跑到村里头,跟大伙儿聊聊天,听听他们有啥需要。他待人真心实意,做起事来也实实在在,就这样,赢得了乡亲们的信赖和好评。

刘胡兰村,以前只是个不起眼的小地方,云周西村是它的旧名。现在,整个村子好像都被英雄的光环笼罩着。村里的小学,也已经改名叫刘胡兰小学了,每个孩子心里都清楚,这儿出过一位非常勇敢的女英雄。

刘胡兰的弟妹们,现在都不在本村做事了,但每到清明节和大姐的忌日,他们会暂停手头所有事情,回到这个满载记忆的地方。他们会聚在刘胡兰的坟头,认真地给她点上香,这份真心和尊重一直都没变过,已经持续很多年了。他们总说,无论身处何方,刘胡兰村在他们心里,始终是最温馨的那个家。

刘胡兰的一生虽不长,但在弟妹心里,她始终光芒万丈。她干的那些壮烈事儿,不光激励了他们,还震撼了整个国家。弟妹们受她影响很大,都拼劲全力为国家出力。

他们个个都在各自的行业里大展身手,履行着向刘胡兰姐姐许下的诺言。他们心里一直装着姐姐的精神,碰到再大的难关和挑战,也都会咬牙挺过去。因为他们清楚,只有这样,才算没白费了姐姐的期望。

现在,刘胡兰村已经名声在外,是全国都晓得的红色教育地儿,每年都有大堆的游客和学生跑这儿来,纪念那位勇敢的女英雄。刘胡兰的弟弟妹妹们呢,一直留在这儿没走,就为了给大伙儿传递他们姐姐的那股子精神劲儿。