借着周末,去苏州转悠个一天。

反正南京到苏州的时间也就够我在微博,抖音,B站之间杀几个来回,每次我还没生出些困倦,列车就已经停在苏州站打了好几个哈欠。

又是熟络的出站换乘地铁,跟着导航找到今晚住处,1号线与4号线交叉的乐桥地铁站,它的周边去哪儿都很方便。

朋友说我的苏州行踪就像玩《刺客信条》,专挑一些地图上不起眼的小巷子的钻,他倒也没说错,这次的行程也大多是苏州一些不起眼的小景点。

具体的路线在这:曲园—苏州文庙—沧浪亭(可园)—定慧寺—双塔寺—甲辰巷砖塔—相门(城墙博物馆)—金鸡湖落日,感兴趣的可以跟我一起转转。[思考]

01 曲园

01 曲园住宿订在曲园边上,走几步路便是到了曲园门口。

早上九点便已门户大开,虽是免费园林,但入口也并没有人拦着登记,于是信步而入。

曲园又叫俞樾故居,俞樾何许人也?[what]

答曰:曾国藩的弟子,章太炎,吴昌硕的老师,近现代诗人俞平伯的曾祖,晚清著名文学家,一代朴学大师。

1902年,82岁的俞樾和4岁的俞平伯

他是浙江湖州德清人,他和同门李鸿章走的路截然相反,一个拼命做官,一个拼命著书,当然结局也截然不同。

同治十三年(1874年前),在官场失意之后,他移居苏州,买下一片废地构筑小园当做住所,取名“曲园”,园子不大,但有正宅有亭园,虽小但全。

我们去的时候,正碰巧遇上“春在堂”前的腊梅盛开,阳光映照下,几点瘦影横窗。

走走停停还是忍不住掏出手机拍下她倚东风,一笑嫣然的模样。[偷笑]

春在堂前的腊梅

南面为“小竹里馆”,这是当年俞樾读书之处,园内有小池,池名“曲池”。

池旁高缀湖石,杂植花木,在这里遇到了一只英姿飒爽的猫咪,一路跟拍之下,倒也体验了一把“狗仔”的“乐趣”。[呲牙]

02 苏州文庙

02 苏州文庙出了曲园,沿着地铁4号线一路向南溜达,就抵达了苏州文庙。

南京的文庙叫夫子庙,除了江南贡院(明远楼)是明代古建之外,其余大多是些仿古建筑以,而且30块的门票也确实有些不理智了。

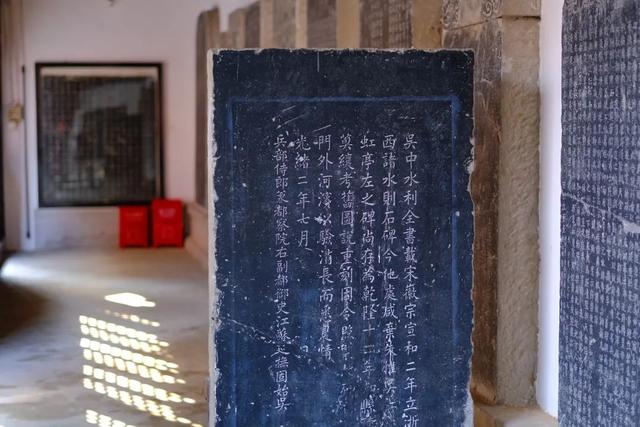

反观苏州文庙,本身是“国五”,再加上里面的“国一”大哥—天地人城四大宋代碑刻,有古迹有景色,不收门票人还少,妥妥的完胜。[思考]

这里的看点主要是五十根楠木柱支撑的宋明大成殿。

大殿前的几棵百年古银杏以及长廊里的诸多碑刻,又以“天,地,人,城”四大宋碑最为有名。

帝王绍运图

关于文庙的很多具体细节,我在苏州国保那期已经唠过,在此就不作过多赘述了。

03 沧浪亭/可园

03 沧浪亭/可园沧浪亭和可园与文庙搁着一条小马路,门票一个15块,一个25块,也可以买联票,淡季30元,旺季40元。

如果非要选一个的话,无疑是沧浪亭,因为它是苏州最古老的一所园林。[机智]

拙政园,留园再有名气也只是明清园林,而沧浪亭却是正儿八经的宋代园子,园主是北宋诗人苏舜钦,《浮生六记》中沈复与芸娘就住在沧浪亭畔,小两口没事常来此溜达。

因为足够老,造园手法也和那些四五百岁的“年轻后生”不一样,风格也主打一个天然野趣。

土石假山做骨架,而常见的池水仅仅作为外部借景,所以咱们未进园门便见一池绿水绕于园外,这就是人家的特色。[微风]

那山和水怎么联系起来呢?[what] 这就是主人的高明之处了。

没有封闭式的围墙,只一条曲折的花窗复廊便将园内外山水融为一体,这份独运的匠心属实有点东西。

对了南宋绍兴初年,也就是800多年前,与岳飞齐名的名将韩世忠住进了沧浪亭,并改名“韩园”。

有意思的是,“韩园”这个名字还在隔壁文庙四大宋碑之一的《平江图》中留有标识,与今天的位置几无二致,去文庙看碑的朋友可以留意一下。

至于沧浪亭对门的可园,我是抓破脑袋也想不出。

一个市保园林的门票为啥还要比国保园林贵十块,难道是后期修复花钱比较多,急需回本?

可园建于清雍正六年至九年(1728年~1731年),它的“人设”是苏州市现存唯一的书院园林,这个赛道在苏州也算是很小众了。

夏日可园

这里的“书院”指的是清嘉庆十年(1805年)主创办的正谊书院。

虽然没有隔壁紫阳书院规模那么大,但历史上也出过不少人才,比如苏州最后一个状元陆润庠曾在此就读。

04 定慧寺/双塔寺

04 定慧寺/双塔寺随便扫了一辆小蓝车,从可园出发不过十几分钟就能到达定慧寺。

当然你也可以坐地铁,4好号线三元坊坐1站到乐桥,再转1号线坐1站到临顿路下,很丝滑。

定慧寺和双塔寺都处在一条定慧寺巷里,东口在官太尉桥塘岸,正对吴王桥,西口在凤凰街北段,几百米的小巷子古迹颇多。

定慧寺建于唐咸通年间(860年),初名“般若院”,北宋初年改名“定慧寺”,后来屡毁屡建,现在大雄宝殿为清代遗构。

然而寺内的最大看点是挺立在大殿前的两棵百年古银杏,每年金秋时分,这里就会成为苏州城内的赏秋圣地之一。

双塔寺其实就是罗汉院双塔,东塔高33.3米,西塔高33.7米,塔间相距仅20来米,外形嘛就像Ctrl C+V出来的一样。[捂脸]

双塔的历史可以追溯北宋太平兴国年间,由当地王文罕,王文华两兄弟创建,年份早,保存好,形制稀少,所以被评为1996年的第四批国保单位。

近距离双塔需要8块的门票,里面还包括正殿遗址以及一个小型的石刻博物馆。

我去的时候几乎没什么,天气很好,塔下有两棵盛开的腊梅,香中别有韵,清极不知寒。

双塔太高,近距离不好拍照,其实最佳的打卡机位:

是在凤凰街的苏州旅游咨询中心三楼或者双塔旁边的吴作人艺术馆(①一楼后花园,②二楼楼梯转角口),一年四季的韵味各有不同。

其实除了这唐寺宋塔,不远处还有一座五代桥,就是我开头所说的“吴王桥”。

此桥建于五代后周广顺三年(953年),距今有1000多年历史,可惜1980年12月改建为单孔钢筋混凝土平桥,韵味大减。

05 甲辰巷砖塔

05 甲辰巷砖塔从双塔寺踱步出来,仍旧是沿着定慧寺巷子向东走去。

在双塔市集的人流打了个弯之后,又转进某条不知名的巷子里去了,待见得甲辰巷砖塔时,阳光正巧卡在塔尖的葫芦宝顶里了。

这座唐风宋韵里遗留的小塔,不过七米高,全塔清一色的清水砖,不施粉彩。

五级八面楼阁的样式,腰檐间以菱角牙和叠涩砖相间挑出,朴实而又精巧。

它是以宋塔的身份入的第七批国保,但若是深究一下,应该是唐末宋初。[思考]

经“热释光”测定的塔砖被证实为晚唐至五代末烧制,平缓的塔檐,粗壮的斗拱,和刚刚咱们见过的罗汉院宋初双塔明显有些区别。

对了,这座甲辰巷砖塔和刚刚去过的罗汉院双塔,沧浪亭都在文庙那块《平江图》上有标识,有心人可以寻上一寻。

06 相门(苏州城墙博物馆)

06 相门(苏州城墙博物馆)在砖塔逗留了一会,我忽然想起唐人陆广微《吴地记》的那句“运河如带,绕城七里”。

抬脚便往相门去,那里应该是能望见运河咬住城墙根的地方。

相门城墙是新补的皮相裹着旧尸骨。

作为苏州城内的老八门之一,相门古称将门,匠门,只因吴王阖闾曾让铸剑师干将在这设炉铸剑,相门完全是由谐音而来。

登城墙免费,眼边便是运河,偶见满载着游客的游船惊飞白鹭。

恍惚间见着张士诚的运粮船正穿过水城门,船头小旗上的“大周”二字被风吹的猎猎作响。

城墙肚里藏着的城墙博物馆倒是蛮安静,虽然体量不大,但是对苏州古城墙和城门都作了很详尽的介绍。

我看到立着的一块巨大的《平江图》碑拓泛着冷光,那些老地名在电子沙盘上明明灭灭,像是给姑苏城点了盏长明灯。

忽然想起南京中华门旁的城墙博物馆。[嘘]

那里有排排森然的城砖铭文,到底是金陵帝王州,连砖都透着王气,安庆府,南昌府,九江府........朱元璋的疆域全都烙在夯土里。

“内十三、外十八”,南京城墙的形制规模应该没人能比得过。

但苏州有自己水陆两城门的特色,南京城墙我已经唠过,找个机会我也会细细走一遍苏州城墙。

————————

暮色四合时分,我准备去城东看场网红落日,我踩着地铁扶梯沉入地下,出站时夕阳正卡在大相框里,如同被安检扣下的违禁品。

金鸡湖源于春秋时期的琼姬湖,后来演变为一片湖荡密布沼泽湿地。

吴王在这养没养过鹤不知道,现在倒是成了苏州城的专属镜匣,收纳着玻璃幕墙上的碎金。