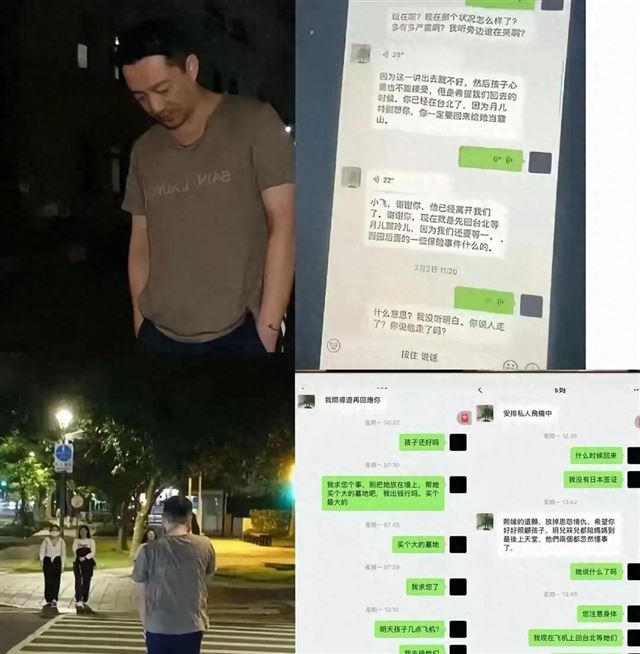

当汪小菲在社交媒体亮出与S妈的聊天记录时,这场持续数年的家庭伦理剧突然迎来戏剧性转折。这场看似家长里短的纠纷,实则暗藏着当代舆论场的生存法则——在流量为王的时代,情感早已成为可量化交易的特殊商品。

据《2024中国社交媒体情绪传播白皮书》显示,带有家庭矛盾标签的热搜话题,平均留存时长比普通娱乐新闻多出2.3倍。这种现象在汪小菲事件中展现得淋漓尽致:S妈首次发声时,微博话题#汪小菲情绪不稳定#阅读量瞬间突破3亿;而当聊天记录曝光后,相关话题24小时内完成3次反转,创造单日7.8亿的惊人流量。

这种舆论攻防战背后,藏着精明的商业计算。台湾资深娱记林婉如分析:"每个爆料节点都踩着流量波峰,S家选择在综艺节目宣传期发声,汪家则瞄准电商大促前夜反击。"这种将家庭矛盾转化为商业筹码的操作,在明星群体中已成潜规则。就像某国际影星在电影上映前夕"意外"曝光离婚协议,本质上都是将私人情感进行资本化变现。

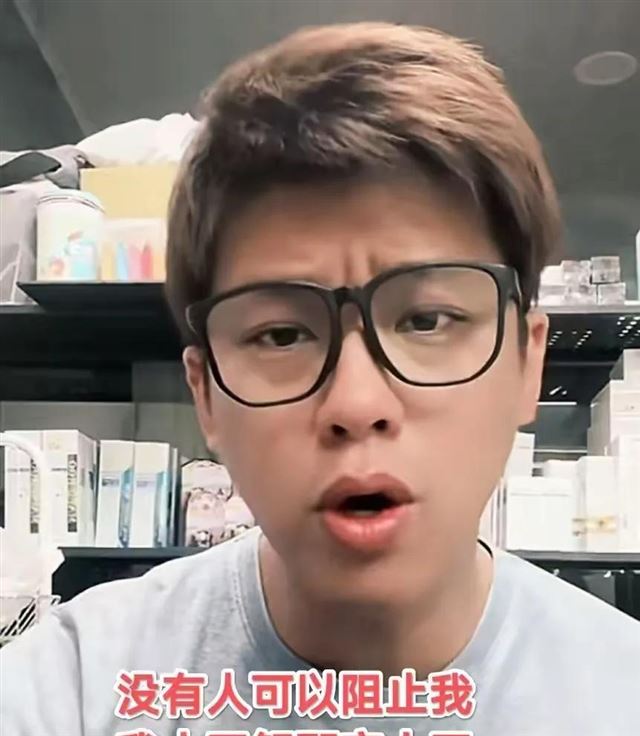

在这场舆论混战中,曾经的"狗仔之王"葛思齐转型自媒体后的表现堪称教科书级别。他不再受制于传统媒体的采编流程,通过抖音连续12小时的直播拆解事件,创造单场打赏收入破百万的纪录。这种新型的内容生产方式,彻底改变了娱乐新闻的传播生态。

清华大学新媒体研究中心的最新研究显示,自媒体人介入明星纠纷时,信息传播效率比传统媒体高6倍。但代价是真相的碎片化——葛思齐放出的28段录音中,有17段经过降噪处理,5段存在明显剪辑痕迹。这让人想起美国名媛卡戴珊家族的操作:她们会主动向不同自媒体投放矛盾信息,通过"信息差"制造持续关注。

在这场真相博弈中,普通观众成了"拼图游戏"的参与者。就像网友调侃的:"每天起床第一件事,就是看看汪S两家的剧情有没有更新。"这种全民参与的侦探游戏,恰恰暗合了传播学中的"参与式真相建构"理论——真相不再是被发现的,而是被集体制造出来的。

当舆论聚焦马筱梅的百万婚纱时,很少有人注意到这场婚礼背后的性别脚本。中国社科院2023年《明星婚姻中的社会期待》报告指出,公众对男明星再婚的宽容度比女星高出43%。这种双重标准在汪小菲事件中尤为明显:大S再婚时被批"恋爱脑",而汪小菲的婚礼却被赞"冲喜转运"。

这种性别差异在育儿责任分配上更为赤裸。葛思齐爆料的"家长会推诿"事件,引发网友对"丧偶式育儿"的热议。但值得玩味的是,舆论更多指责大S母女,却鲜少追问汪小菲的参与度。这种现象与哈佛大学《东亚家庭研究》中的发现不谋而合:在离婚纠纷中,公众倾向于将育儿责任自动归咎于女方家族。

那些突然流出的祖孙旧照,看似温情脉脉,实则暗藏玄机。就像英国王室总会适时放出乔治王子与女王的合影,情感牌的背后是精明的形象管理。但数字时代的老照片不再具有神圣性,经过AI修复和滤镜加工,记忆也可以成为可编辑的公关素材。

在这场持续发酵的闹剧中,真正的主角或许不是汪S两家,而是屏幕前亿万"吃瓜群众"。复旦大学心理学团队通过眼动实验发现,网友阅读娱乐八卦时,大脑奖励中枢的活跃度比看普通新闻高58%。这种神经机制解释了为何越是狗血的剧情,越能引发集体狂欢。

但这场狂欢正在重塑我们的情感认知。当00后网友在弹幕里刷着"求付费观看汪小菲离婚全程"时,当情感咨询师开始用"大S模式"分析夫妻沟通技巧时,娱乐与现实的界限已然模糊。就像某心理医生吐槽的:"现在年轻情侣吵架,都会引用汪小菲的聊天记录当论据。"

这场持续数年的家庭伦理剧,最终可能成为数字时代的《楚门秀》。当私人领域彻底公共化,当情感变成可量化的流量货币,我们每个人都在不自觉中成为这场大型社会实验的参与者。或许正如德国哲学家韩炳哲在《透明社会》中所说:"在过度曝光时代,真正的私密性反而成了最奢侈的存在。"

结语站在北京四合院改建的婚礼场地前,汪小菲或许不会想到,自己的婚姻会成为解码时代情绪的密码本。那些在热搜榜上翻滚的词条,既是两个家庭的恩怨纠葛,更是整个社会的情感投射。当我们在评论区争辩对错时,也许该问问自己:我们究竟是在围观别人的生活,还是在借他人的故事演绎自己的焦虑?

下次再看到"反转实锤"时,不妨让子弹多飞一会儿。毕竟在这个后真相时代,最重要的不是站队,而是保持独立思考的能力。就像网友说的:"追剧可以开倍速,但理解生活需要慢镜头。"在这场永不落幕的真人秀里,我们既是观众,也是编剧,更是需要保持清醒的局中人。