在中国的科技史上,钱学森无疑是一个璀璨的名字,他为我国的导弹、火箭、航天事业作出了不可磨灭的贡献,被誉为“两弹一星”的奠基人。

在很多人眼中,这样一位科学家似乎是无所不知的,可就在2008年,97岁的钱学森却对他儿子说道:

“支个电视行不行,贵不贵啊?”

钱学森为何会对儿子问出这句话?这句话的背后,又隐藏着他怎样不为人知的生活?

为国效力

早在上世纪40年代,钱学森就以无与伦比的才智和在航空、导弹、火箭领域的深厚积淀,在美国学术界崭露头角。

但他的心中从未忘记自己作为中国人的责任,1949年新中国成立之际,钱学森内心迫切地希望回到祖国效力。

但他的归国计划却并不顺利,美国政府因其卓越的成就,早已对这位才子起了戒心。

他被以各种名义软禁了整整五年,五年中,钱学森忍受着无数的孤独与煎熬,但他始终没有动摇自己报效祖国的决心。

终于,1955年,中国政府通过各种外交努力,成功促使美国释放钱学森,他终于回到了那片他早已许下誓言要为之奋斗一生的土地。

回国后的钱学森,毫不犹豫地投入到新中国的科研事业中,成为了我国航天事业的开创者之一。

对国家安全的深切关注,让他不顾个人安危,在艰苦的条件下,带领团队攻克一个又一个科研难题。

面对技术的封锁和国际社会的制裁,钱学森带领中国航天科研人员一步步克服了重重困难,成功研制出我国的第一颗导弹、第一颗原子弹。

直至最终用导弹成功搭载原子弹,打破了美国对中国的核威胁,这一切,都是他为国家付出的成果。

钱学森不仅在军事领域为中国贡献了力量,更将自己的科研理念扩展到社会经济、农业、工业等领域。

他提出的“系统工程”理论,对我国的现代化建设起到了巨大的推动作用,与此同时,钱学森非常关心年轻一代的培养。

在数十年的科学生涯中,钱学森无疑是中国现代化建设的奠基人之一,就是这样一位伟大的科学家,他的生活却简朴得令人不可置信。

电视之问

晚年的钱学森,与普通人一样,面临着老去的无奈,面对着身边亲人和生活的细碎琐事。

他的健康状况每况愈下,虽然大脑依然活跃,但身体却早已不再支持他进行长时间的科研工作。

尽管人到晚年,钱学森依旧保持着他一贯的节俭与自律,即便是身为副部级待遇的国家功勋,他从不要求任何特殊待遇。

他的房间简陋而朴素,家中并没有任何外界想象中的奢华与高贵,就连家用电器也都是很普通的品类。

可就在2008年,97岁的钱学森却突然对儿子钱永刚说道:“支个电视行不行?贵不贵啊?”

这样一位为国家做出巨大贡献的科学家,在2008年的时候,他的家里却没有一台电视机,这确实很不可思议。

不过,结合钱学森的生活和工作经历,就不难理解了,他人生的大部分时光,都贡献给了科研事业。

作为一位严谨的科学家,他很少有真正放松的时候,即便在闲暇时候,他也会选择出去散步或者陪伴家人,而不是看电视来消磨时光。

而当他到了晚年,他依旧经常在家里安静地翻阅报纸和期刊,关注着国内外的重大事件,关心着祖国的发展变化。

虽然身体上已经不再能参与具体的科研工作,但他依旧保持着对知识的渴求,依然心系国家的命运,思考着如何能够推动中国在各个领域的进一步进步。

晚年的钱学森,虽然身体逐渐衰弱,却从未放弃过思考与探索,就是这样一位时刻忧国忧民的老人,他的生活中没有电视机也一样充实。

既然这样,他为什么会在2008年提出要装一台电视机呢?这就不得不提北京奥运会了。

2008年北京奥运会的举办,象征着国家实力的提升和民族复兴的希望,也让钱学森这个曾经为国家贡献巨大力量的老科学家感到无比的自豪与振奋。

而当时,中国各方面的实力也正在不断提高,与世界各国的差距正在逐渐缩小,这同样让钱学森感到高兴。

就在这样一个特殊的历史节点上,钱学森也终于真正放松下来,决定开始享受普通人的简单乐趣——通过电视机了解外面发生的点点滴滴。

当他向儿子提出要装一台电视机时,要求虽然简单,但他的问题却让他的儿子深深动容,因为他首先考虑的竟然是电视机的价格。

从这个问题也能看得出来,钱学森一生醉心科学研究,到了晚年依旧关注国家发展,却在个人生活上投入了很少的精力,以至于他不清楚电视机的价格。

更重要的是,从钱学森的问题能够非常明显地体会到,他的日常生活究竟有多简朴。

许多人甚至无法想象,一个为国家做出如此大贡献的伟大科学家,竟然还要担心电视机贵不贵的问题。

但着就是钱学森,他虽然在科学界拥有很高的地位,但他的生活始终保持着高度的自律和简朴,从不因为自己的身份就去享受奢靡的生活。

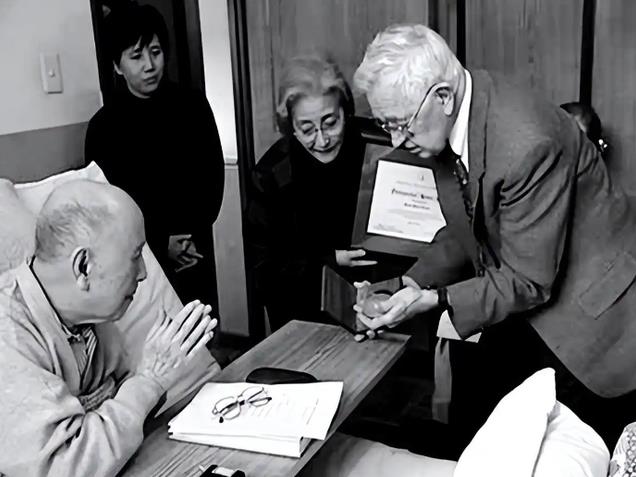

钱学森安装电视的要求最终当然得到了满足,从那以后,他继续通过电视了解着外面的讯息。

电视机成了他晚年生活中的一部分,也成了他与这个时代接轨的方式之一。

晚年生活

晚年的钱学森也不再局限于自己过去所擅长的学术领域,他开始提出一些关乎整个国家发展的深刻问题。

最广为人知的就是“钱学森之问”——为什么我们的学校总是培养不出杰出的科技创新人才?

钱学森的内心深处,始终对中国的发展充满了期待与忧虑,他看到了国内许多变化,也体会到了国家实力的增强,但他依然没有完全放心。

他开始更加关注起那些显而易见的差距,尤其是在汽车领域,他对中国制造业的落后深感不满。

在他的一生中,几乎没有什么是他无法攻克的难题,可是,面对国家在某些领域的差距,他却感到无比的痛心。

他时常思考,国家的未来不仅仅依靠科技的突破,还需要通过教育的根本变革,培养出更多有创新精神的年轻人。

钱学森当年刚回到祖国时,面对的是一片贫困和技术封锁,然而他依然坚定地相信,凭借中国人民的智慧和勤劳,所有难关都能够克服。

他为国家的导弹、原子弹等尖端技术的成功研发付出了巨大的心血,这些成就也确实证明了中国的科技能力已经达到了世界的前沿。

但随着科技的不断发展,钱学森看到的却是另一种现实:许多新兴领域,尤其是汽车、核心科技等领域,仍然无法取得足够的突破。

他看到了中国科技发展的潜力,也深知只有解决这些关键技术的瓶颈,中国才能真正站稳世界科技舞台的中心。

而这一切,并非能够一蹴而就,需要的不仅仅是资金和政策,更需要从根本上重视创新文化,培养出更多具备世界级创新能力的科研人才。

在晚年的岁月中,钱学森他的这些思考,超越了具体的行业和领域,变成了对整个社会和国家未来需要解答的问题。

这些问题看似只是他个人的无奈和期许,但实际上它们推动了国家创新能力提升、加强自主研发。

也让社会各界开始反思,如何才能突破当前的技术瓶颈,如何才能培养更多具有全球视野和创新精神的科技人才。

钱学森的提问,是对整个国家的呼唤,提醒我们不忘创新的初衷,也提醒着当下的每一个科研工作者,打破自我设限,迎接更加激烈的竞争。

“钱学森之问”成为了我们对国家科技未来的深刻思考,亦是对每一个中国人对自我实现与自我超越的期待。

尽管钱学森已经离世多年,但他的思想依旧深深植根于中国社会,他对中国未来的关切,至今依然在激励着我们不断前行。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!