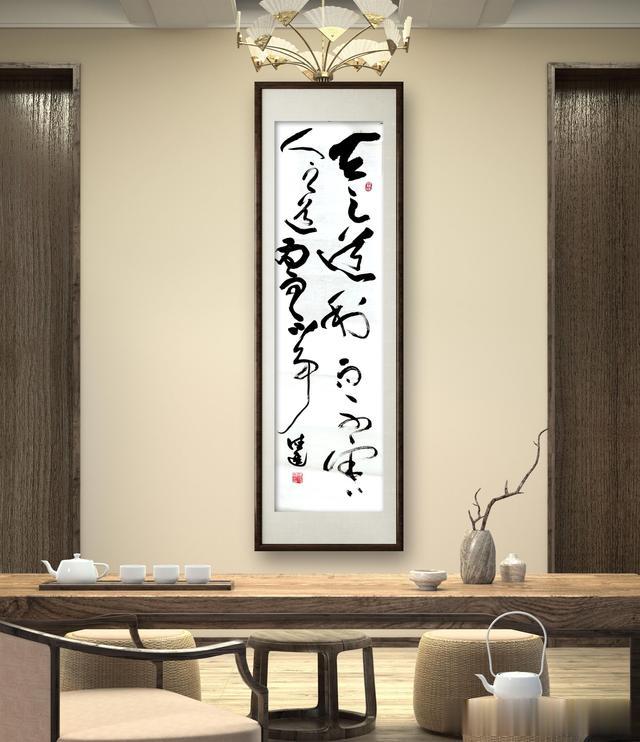

“路虽远,行则将至” 这句话化用自《荀子・修身》中的 “道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成”

字面含义:路程即使很近,但不走就不能到达;事情即使很小,但不做就不能成功。强调了行动和实践的重要性,无论目标距离我们有多远,只要我们持续前行,就一定能够抵达;无论事情有多艰难,只要我们付诸行动去做,就必定能够完成。

深层含义:这句话蕴含着荀子对于个人修养和成长的深刻思考,体现了一种积极向上、坚持不懈的精神。它鼓励人们要有坚定的信念和毅力,不怕困难,不畏艰险,勇往直前。在追求目标的过程中,不要被眼前的困难所吓倒,也不要因为路途遥远而放弃。只要心中有目标、有希望,并且能够脚踏实地、持之以恒地努力,就一定能够实现自己的梦想。

“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”

“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”出自《道德经》第八十一章,是道家哲学思想的重要体现。具体内容如下:天之道,利而不害:“天之道” 指自然的规律或法则。自然的规律是让万事万物都得到好处,而不伤害它们。它无私无欲,运行不息,为万物提供生长的条件和机会,使万物得以生长、繁衍和存续,不会为了自身利益而伤害其他事物。

例如,太阳为地球带来光明和温暖,促进生物生长繁衍;四季变换具有规律性,使得生物能够适应并繁衍下去。这都体现了 “天之道,利而不害” 的理念。圣人之道,为而不争:“圣人之道” 指圣人的行为准则或道德标准。圣人通过对 “天之道” 的领悟和效仿,做事出于公心,无私奉献,不与他人争夺名利和地位。他们做事是为了天下苍生福祉,为了推动社会进步和发展,不追求个人的名利和地位,希望通过自己的努力让社会变得更加美好。

这句话体现了道家 “道法自然”“无为而治” 的思想精髓,告诉人们要尊重自然规律、顺应自然发展,在人际交往中应保持谦逊、宽容和无私的态度,以实现个人和社会的和谐与发展。

《越谣歌》

君乘车,我戴笠,他日相逢下车揖;

君担簦,我跨马,他日相逢为君下。

如一颗遗落民间的明珠,以质朴无华的语言承载着越地先民最本真的情感。那些流淌在字里行间的方言古调,仿佛山涧清泉般叮咚作响,将千年前越人"君乘车,我戴笠"的淳厚情谊娓娓道来。

诗中"他日相逢下车揖"的约定,恰似三月里抽枝的柳条,在时光的长风中舒展着永恒的生命力。这阕古老的谣曲,用最简练的笔墨勾勒出最深邃的人情画卷,让后世得以窥见那个重诺轻利的年代里,人与人之间如金兰之交般纯粹的情谊。

一蓑烟雨任平生

一蓑烟雨任平生豁达的人生态度:苏轼借 “一蓑烟雨” 来象征人生中的种种风雨和磨难,“任平生” 则体现出他面对这些时的坦然与豁达。无论人生道路上遭遇多少坎坷,他都能以一种平和、超脱的心态去面对,不被困境所束缚,不被挫折所打倒,泰然处之,勇往直前。

超脱的精神境界:反映出苏轼超脱于世俗功利之外的精神境界。他不汲汲于功名利禄,不戚戚于个人得失,在风雨中坚守自我,保持内心的宁静与自由。这种超脱使他能够在困境中找到心灵的慰藉,以一种更高的视角看待人生的起伏。坚韧的意志品质:表现出苏轼坚韧不拔的意志。“烟雨” 虽大,路途虽艰,但他毫不畏惧,坚定地走自己的路。这意味着他有着顽强的生命力和不屈的精神,无论外界环境如何恶劣,都能坚守自己的信念和理想,不随波逐流,不为外界所左右。

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”出自《周易》,这句话说明了以下几个方面的道理:对君子人格的要求自强不息:天体运行刚健有力、永不停息,君子也应效仿天道,具备积极进取、奋发图强、勇往直前的精神,无论面对何种困难和挫折,都要坚持不懈地努力奋斗,不断提升自己的能力和品德,追求自我完善和成长。

厚德载物:大地的气势厚实和顺,君子应像大地一样,以深厚的品德承载万物。这意味着君子要拥有宽容、包容、善良的品质,能够容纳不同的人和事,以宽广的胸怀对待他人,以善良和爱心去帮助他人,并且要有耐心和毅力,承担起自己的责任,为社会和他人做出贡献。体现的哲学思想天人合一:

将天、地的特质与君子的品德修养联系起来,体现了中国古代哲学中 “天人合一” 的思想,即认为人与自然、天地之间存在着紧密的联系和相互感应的关系。人应该顺应自然规律,同时从自然中汲取智慧和力量,以实现自身的发展和完善。阴阳平衡:“天行健” 代表着阳刚、进取的力量,

“地势坤” 代表着阴柔、包容的力量,二者相互对立又相互依存,体现了阴阳平衡的哲学观念。这告诉我们,在人生的道路上,既要具备积极进取的精神,又要有包容和宽厚的胸怀,刚柔并济,才能达到和谐与平衡。

对个人和社会的意义个人层面:为个人提供了一种理想的道德和行为准则,激励人们不断努力提升自己的能力和品德,培养坚韧不拔的意志和宽容善良的胸怀,从而实现个人的成长和价值。社会层面:如果社会中的每个人都能以 “自强不息,厚德载物” 为准则来修养自己,那么整个社会将充满积极向上的精神和和谐包容的氛围,有助于推动社会的进步和发展,促进人际关系的和谐与稳定。