公元 755 年冬夜,范阳城的铁甲寒光刺破夜幕。安禄山抚摸腰间象征节度使权威的鱼符,十五万精锐私军正在城外集结。这位粟特人出身的帝国封疆大吏,即将用唐玄宗亲手锻造的权杖,捅穿盛唐的心脏。

这个曾让突厥可汗俯首、令吐蕃赞普胆寒的军事制度,此刻正在幽州军营里完成最后的蜕变。当战鼓声震碎黄河两岸的宁静时,长安城那些醉生梦死的王公贵胄不会想到,正是他们三十年来精心设计的制衡之术,将帝国推向了万劫不复的深渊。

第一章 襁褓中的混血儿(535-618 年)胡风汉韵的基因重组西魏权臣宇文泰绝不会料到,他在沙苑之战前夜设计的 "八柱国" 军制,会成为三百年后颠覆盛唐的遗传密码。这个鲜卑军事贵族与关中豪强联姻的产物,在公元 535 年的寒夜里,裹挟着草原部落的彪悍与汉家权谋的狡黠呱呱坠地。

当府兵制在隋炀帝远征高句丽的烽烟中摇摇欲坠时,李世民在晋阳起兵途中窥见了转机。他创造性将 "均田制" 注入这个混血儿的血脉 —— 府兵分得百亩永业田,战时自备弓马,闲时耕读传家。长安十二卫如同精密齿轮,将天下 634 座折冲府拧成帝国战争机器。

黄金时代的致命隐患贞观十八年(644 年),长安西市酒肆里流传着 "上柱国换半匹绢" 的笑谈。程咬金之子程处亮在敦煌的田产缩水至应受额的千分之三,折射出这个制度与生俱来的诅咒:当均田制开始瓦解,那些本应 "出将入相" 的六品武官,正在沦为长安城墙下的苦力。

杜甫在《兵车行》中记录的 "武皇开边意未已",实则是制度基因缺陷的集中爆发。关内道折冲府的精锐被不断抽调到安西都护府,本该 "三年一代" 的戍期在怛罗斯之战后延长至十五年。当西域商路的驼铃与关中田垄的麦浪渐行渐远,府兵制已然病入膏肓。

第二章 饮鸩止渴的转型(711-755 年)权宜之计变催命符

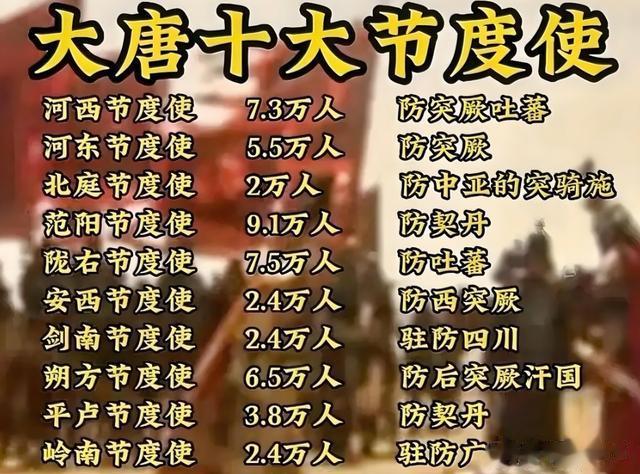

第二章 饮鸩止渴的转型(711-755 年)权宜之计变催命符景云二年(711 年),唐睿宗在玄武门之变的阴影下,颤抖着签署了首任河西节度使的任命状。这个本为应对吐蕃侵扰的临时建制,却在开元天宝年间疯狂增殖。如同癌细胞般扩散的九大节度使,鲸吞着帝国七成兵力,而长安十二卫的健儿却沦落为斗鸡走马的纨绔。

李林甫的权谋加速了制度癌变。当这位口蜜腹剑的宰相阻断边将入相之路,安禄山们只能在营州至范阳的千里防线上培植私兵。更致命的是,玄宗将监察、财政、司法大权打包授予节度使 —— 原本互相牵制的 "三司分立",被熔铸成割据自重的尚方宝剑。

制衡术的反噬王忠嗣暴毙的真相至今成谜。这位身兼四镇节度使的帝国柱石,在天宝六年(747 年)离奇死亡后,他苦心构建的军事平衡瞬间崩塌。史载其麾下将领郭子仪痛哭三日,而安禄山却在范阳府邸大宴三天。当河北三镇的铁骑终于挣脱缰绳,玄宗倚重的河西精兵正在石堡城下血流成河。

哥舒翰与安禄山在长安朝堂上的剑拔弩张,恰是制度设计者最后的幻觉。皇帝沉醉于 "将帅相制" 的权术游戏,却不知灵宝之战时,二十万河西军早已被杨国忠克扣的粮饷掏空战意。当封常清在潼关收拢的市井之徒遇上范阳铁骑,盛唐的丧钟已然敲响。

第三章 回光返照的挽歌(756-907 年)藩镇怪兽的狂欢

第三章 回光返照的挽歌(756-907 年)藩镇怪兽的狂欢广德元年(763 年),仆固怀恩引回纥兵收复长安的捷报背后,藏着更恐怖的现实:平叛功臣们正在将 "节度使" 的病毒植入帝国每个角落。河朔三镇公然世袭,汴宋节度使截留漕运,连江南西道这等腹地也架起烽燧。代宗皇帝 "姑息之政" 的苦果,是让安西铁军沦为长安拍卖行里的昆仑奴。

元和中兴的幻象下,暗流汹涌。当裴度雪夜入蔡州时,他面对的不只是吴元济的叛军,更是百余年来制度癌变的庞然大物。即便李愬奇迹般擒获叛首,也无法阻止魏博节度使在长安的卧榻之侧继续豢养八千 "牙兵"。

制度遗毒的千年辐射黄巢之乱揭开了最后的面纱:当江南的财富与河北的武力完成合流,任何精妙的制衡都显得苍白可笑。朱温篡唐时,他手中握着的不仅是宣武军节度使的旌节,更是二百年来军事贵族与寒门武将的集体怨念。这个诞生于关陇贵胄的制度,最终被河南屠夫终结,却在赵匡胤 "杯酒释兵权" 的佳话里借尸还魂。

结语:困在时空裂缝里的帝国

结语:困在时空裂缝里的帝国长安城的牡丹年年盛开,却再等不来 "万国衣冠拜冕旒" 的盛况。当我们凝视这个存活 372 年的军事制度,看到的不仅是胡汉文明的碰撞融合,更是集权帝国难以挣脱的宿命:它既需要猛虎守卫边疆,又恐惧利爪伤及自身。安禄山们不过是历史必然性的具象化,正如范阳城头的狼烟,早在宇文泰设立八柱国时便已注定升起。

这个制度的悲剧性在于,它完美解决了府兵制崩溃后的边疆危机,却孕育出更致命的统治癌症。当我们翻开《新唐书・兵志》,字里行间跃动的不仅是刀光剑影,更是一个古老帝国在军事集权与地方分权间永恒摇摆的集体焦虑 —— 这种焦虑,至今仍在历史的长廊里隐隐回响。