导语

1789年7月14日,巴黎市民攻占巴士底狱的硝烟背后,是路易十六王朝深陷的财政黑洞。一位痴迷制锁的国王、一场持续十年的经济雪崩、一群拒绝纳税的贵族——这场改写欧洲历史的革命,实则是旧制度下税收体系溃败的必然结局。本文以独家视角还原财政危机如何撕裂法兰西。

一、旧制度的“癌变”:特权阶层的税收豁免权

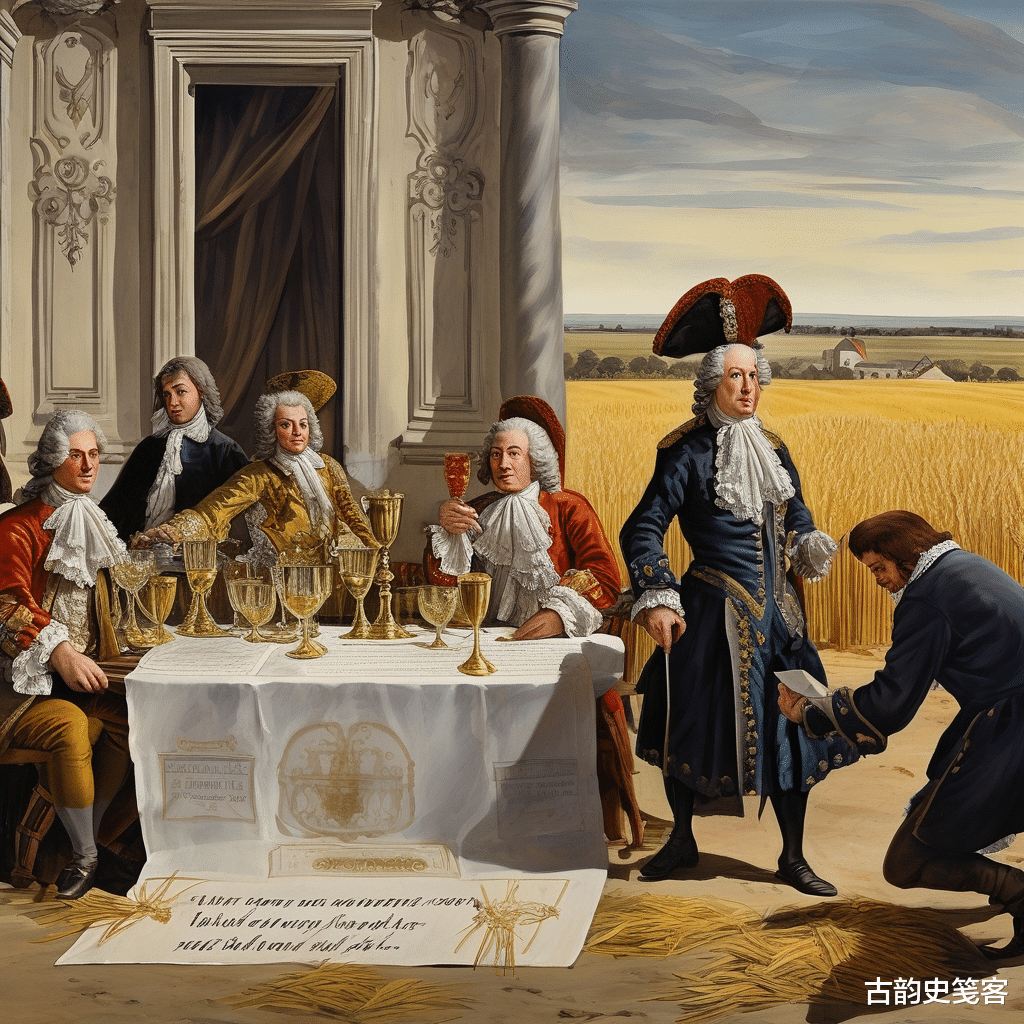

18世纪的法国社会被三个等级割裂:第一等级教士与第二等级贵族仅占总人口2%,却垄断全国40%耕地,并享有免税特权。第三等级(农民、手工业者、资产阶级)承担着人头税、盐税、土地税等数十种税目,仅盐税一项便占农民收入的1/10。这种“吸血式”税制在路易十四时代尚能维持,但随着人口激增(1700-1789年增长32%)和物价飞涨(1785-1789年面包价格暴涨65%),底层生存空间被彻底挤压。

案例切片:巴黎近郊的葡萄农雅克·勒费弗尔,1788年冰雹灾害后需缴纳的什一税、领主税、王室税合计占收成的72%,其日记中写道:“我们种出的每一粒麦子,都被三个口袋瓜分——上帝、领主和凡尔赛宫。”

二、改革的死循环:从卡隆到内克的财政自救

路易十六并非昏庸之辈。面对北美独立战争后的20亿法郎债务,他启用两任改革派财政大臣:

1. 卡隆的“财富幻觉”(1783-1787年):试图通过发行短期国债和奢侈品消费税填补赤字,却因贵族抵制而失败。他秘密报告国王:“特权阶级像蛀虫般啃噬国库,必须打破免税权。”

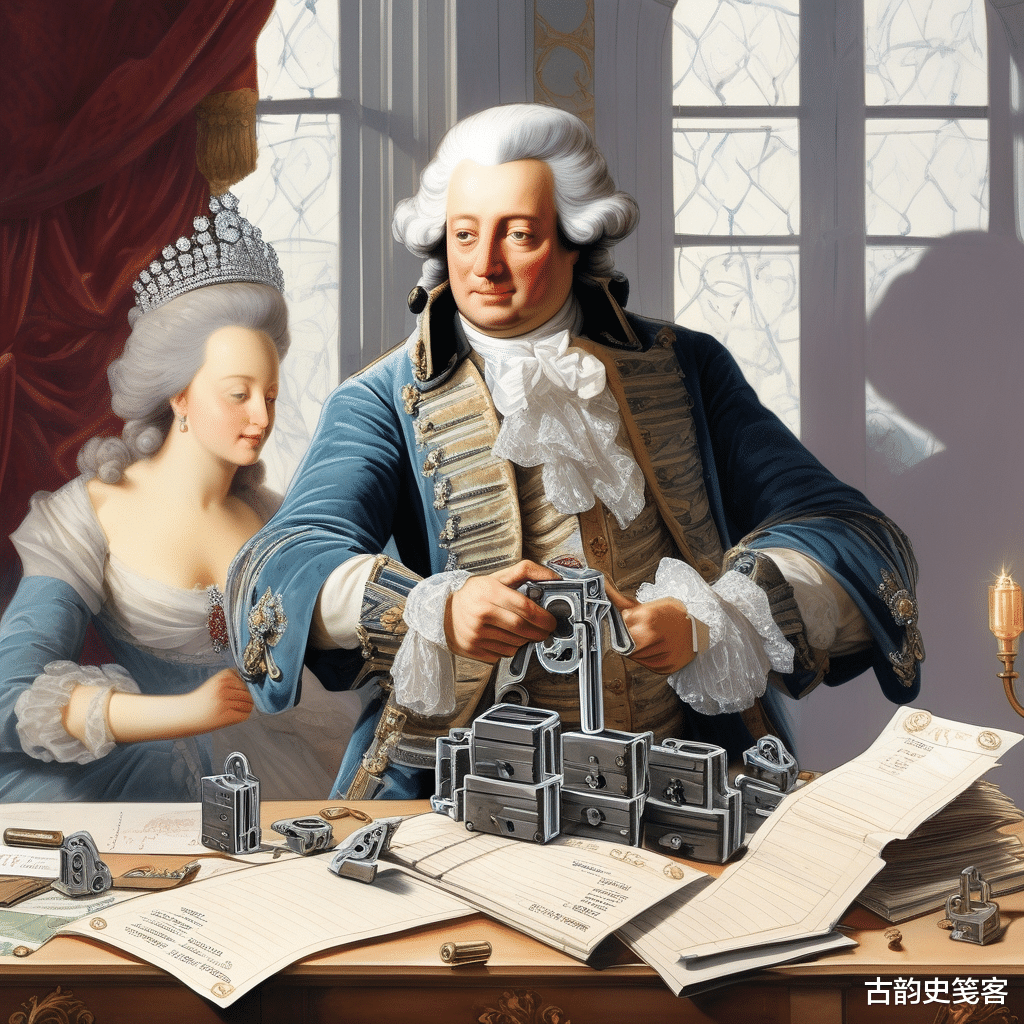

2. 内克的“透明化实验”(1788年):公布王室账本揭露每年6000万里弗的宫廷开支,引发舆论地震。玛丽王后一条钻石项链的价格(160万里弗)相当于巴黎贫民窟万人一年的面包钱。

改革悖论:当1787年显贵会议否决土地税改革时,勃艮第公爵咆哮:“宁可让王国破产,也不能让贵族流血!”这彻底暴露旧制度既得利益集团的顽固。

三、导火索:三级会议如何演变成革命宣言

1789年5月,停摆175年的三级会议重启,第三等级代表提出“一人一票制”遭拒后,西耶斯神甫发表檄文《第三等级是什么?》:“他们是一切!没有特权等级,法兰西将更伟大。” 6月20日的“网球场宣誓”标志资产阶级与王权决裂——这群穿丝绸马裤的律师和商人,在财政崩溃的废墟上竖起了“国民议会”大旗。

关键转折:路易十六调兵镇压的消息传出后,面包价格飙升至日均工资的90%。1789年7月12日,巴黎街头流传“军队要血洗市场”,4000名失业工人冲击荣军院夺取3万支步枪,巴士底狱陷落时,地牢仅关押7名囚犯——攻占象征意义远大于实际,这是民众对“税收暴政”的总清算。

四、从财政危机到政治海啸:旧制度的三重崩塌

1. 经济链断裂:包税人制度使国家税收被金融集团截流,1788年政府实际到账税款不足预算的40%。

2. 信用体系崩溃:国王连续债务违约导致借贷利率高达10%,远超英国的3.5%,投资者转向支持革命派。

3. 意识形态觉醒:伏尔泰“砸烂可耻”和卢梭“主权在民”思想,让第三等级意识到“抗税=争人权”。

讽刺性结局:1793年路易十六被送上断头台时,国家债务不降反升至33亿里弗,但新生的国民公会用没收教会土地发行的指券,完成了旧王朝未能实现的财政重构。

五、历史镜鉴:税收公平如何决定政权寿命

托克维尔在《旧制度与大革命》中犀利指出:“革命并非发生在压迫最深时,而是特权的合法性瓦解之际。” 当路易十六试图用“锁匠思维”修补制度漏洞时,他面对的是一台彻底锈蚀的国家机器——任何局部调整只会加速崩解。

当代启示:从美国茶党事件到法国黄马甲运动,历史反复验证:当税收不再成为公民权利的契约凭证,而沦为特权阶级的吸血工具时,社会火药桶的引线便已点燃。

结语

路易十六的断头台,本质上是一场迟到了两个世纪的财政审判。旧制度的真正坟墓,不是雅各宾派的匕首,而是凡尔赛宫账簿上那串永远无法平衡的数字。当特权阶级为保住1%的免税权而拒绝改革时,他们早已在99%的怒火中签署了自己的死刑令。

声明:文图均转载网络,内容未核实,如有侵,请联系删除。