在三国这片波澜壮阔的历史舞台上,无数的英雄豪杰如璀璨星辰般闪耀,他们的故事或激昂澎湃,或凄美动人。而在这繁星点点的历史长河中,有一位人物的经历显得尤为独特且充满戏剧性与矛盾,他就是徐晃。

故事的开端,要追溯到东汉末年那个天下大乱、烽火连天的时代。那时,各路诸侯并起,逐鹿中原,无数的谋士、武将在这乱世中追寻着自己的命运。徐晃,便是其中的匆匆过客之一。起初,他是杨奉的部将,跟随杨奉在诸侯纷争的浪潮中沉浮。

杨奉与曹操对峙的时期,局势紧张得仿佛能听见空气中弥漫的火药味。彼时,杨奉占据一定的地盘和兵力,曹操则在不断地扩张自己的势力。两方势力的碰撞,就像两块巨石相撞,溅起的火花足以照亮整个天空。而徐晃,就在这样一个关键的时刻,做出了一个令人意想不到的决定——他选择背弃旧主杨奉,转而投靠曹操。

关于徐晃投降曹操的原因,历来众说纷纭。有人认为,是在长期的争斗中,徐晃看清了杨奉的种种弱点,意识到杨奉并非一个能够成就大业的明主,在这样一位主公麾下,自己的前程将会黯淡无光;也有人觉得,徐晃是觊觎曹操雄厚的实力和广阔的天地,希望能在曹操的阵营中一展宏图,实现自己的人生抱负。无论出于何种原因,徐晃的这一选择,彻底改变了他的命运轨迹。

初到曹营的徐晃,犹如一颗新星,散发着独特的光芒。他表现得堪称道德楷模,让人眼前一亮。有一次,曹操的谋士满宠建议徐晃杀掉杨奉,以表明自己坚定追随曹操的忠心。在那个纷繁复杂的乱世中,为了自保和求得前程,许多将领往往会选择这种看似果断决绝的行事方式。然而,徐晃却斩钉截铁地拒绝了。他坚定地说:“以臣弑主,大不义也。”这掷地有声的话语,仿佛一道亮光照亮了他的品德。满宠听后,对他更为赞赏,曹操也听闻此事后,对他心生好感,由此,徐晃“真义士”的美名在军中传开。

徐晃不仅在品德上备受赞誉,在战场上的表现也堪称出色。他武艺高强,力量惊人,是曹营中不可多得的猛将。在一场与许褚的对决中,两人口径相向,刀光剑影,大战五十回合,却依然不分胜负。这场激战,让无数曹营将士为之惊叹,也让徐晃在曹营中的地位更加稳固。而他的箭术更是堪称一绝。有一次,曹操组织了一场别开生面的比箭夺锦袍的游戏,众多将领在百步外瞄准靶心奋力射箭。只见箭如流星,纷纷射中靶心,现场气氛热烈非凡。而徐晃,却在这众人都选择常规方式进行比试的时候,展现出了与众不同的智慧和果敢。他直接搭箭射出,那箭像长了眼睛一般,精准地射断了挂锦袍的树枝,锦袍顺势飘落,瞬间被徐晃稳稳地接住。这一出人意料的表现,让在场的所有人都为之拍案叫绝,同时也让人隐隐感觉到他性格中聪明绝顶、心机深沉的一面。他似乎总喜欢用这种超出常规的方式来吸引众人的目光,仿佛在向世人展示他那与众不同的才华。

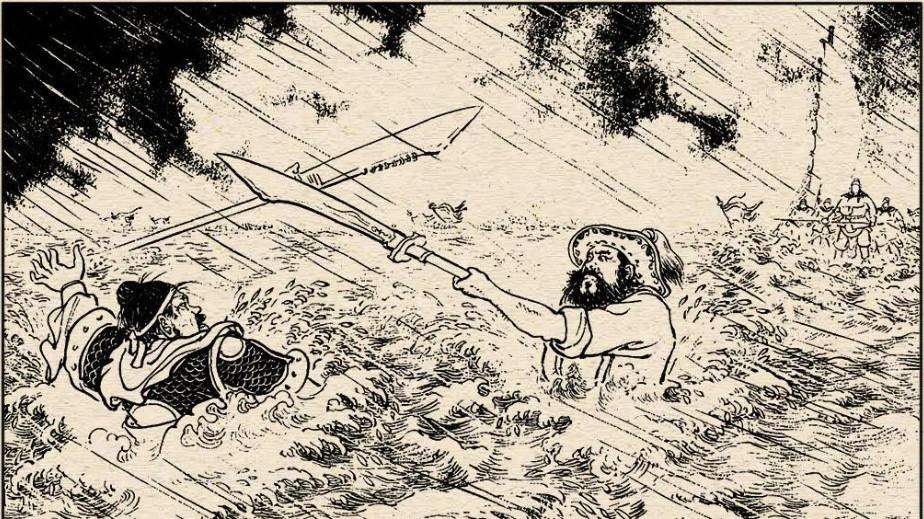

然而,命运的转折往往在人们最得意的时候悄然降临。徐晃的高光时刻并没有持续太久,在汉水之战中,他遭遇了一次重大的挫折。那是一场规模宏大的战役,士兵们的呐喊声、兵器的碰撞声交织在一起,仿佛要将整个天地都填满。在这关键时刻,徐晃却与自己的副手王平在战术上产生了严重的分歧。王平提出了一些合理的建议,认为当前的形势不宜贸然行动,而徐晃却执意渡河扎营,认为这样可以掌握战场上的主动权。这种固执己见的行为,最终导致了曹军的溃败。战场上,许多士兵在敌人的围追堵截下,被迫跳河逃命,那惨不忍睹的场景让人揪心。

这场惨败之后,徐晃本应将责任归咎于自己的失误,但他却没有勇气面对自己的错误。为了掩盖自己的责任,他竟将一切过错都推到了王平身上,甚至试图杀人灭口。王平无辜受屈,只好投奔刘备,而徐晃却试图隐瞒整个真相,仿佛这样就能抹去自己心中的愧疚。这一次,他苦心经营多年的“义士”形象彻底崩塌。

更让人感到讽刺的是,徐晃与关羽之间的情谊,原本是令人称道的一段佳话。两人曾经是出生入死的战友,在那个生死难料的烽火岁月里,他们相互扶持,彼此信任。在华容道那一场生死较量中,关羽大义放生徐晃,救了他一命。那一刻,两人的情谊在战火中得到了升华。然而,曾经的那份真挚情谊,在后来的战斗中却荡然无存。在解樊城之战中,徐晃与关羽站在了对立的阵营。为了在战场上建功立业,徐晃完全忘记了两人的过往恩情,他毫不犹豫地选择了站在关羽的对立面,甚至表现得冷酷无情。他以“国家之事,不敢以私废公”作为借口,试图掩盖自己内心的野心和功利心。但明眼人都能看出,这是他在那个乱世中,为了追求权力和地位,而不惜牺牲情义的虚伪表现。

徐晃的一生,就像一场充满戏剧性的闹剧。他从一个被称为“真义士”的将领,在利益和野心的驱使下,逐渐沦为因私废公、忘恩负义的代表。他的道德与行为之间的巨大反差,让人既感到叹息,又觉得感慨。

在他生命的最后几年,年近六十的徐晃,依然没有改变贪功的性格。在攻打孟达的战斗中,他不顾年迈体衰,争当先锋,一心想要继续建功立业。然而,命运似乎对他依旧无情。在激烈的战斗中,他被一颗飞箭射中头部,不幸身亡。这位曾经的将领,在追求功名利禄的道路上,最终结束了自己充满争议的一生。

徐晃的故事,让我们深刻地感受到了那个乱世的复杂与残酷。在那个兵荒马乱的年代,选择忠义,往往意味着牺牲;而选择利益,却能让人在短时间内获得巨大的权力和财富。徐晃就是一个鲜明的例子,他的一生,始于“义”,却终于“利”,这既是个人的悲剧,也是那个时代的悲哀。在历史的长河中,我们常常看到这样的人物,他们的命运就像一面镜子,反映出了人性的复杂和多面性。让我们在品味历史的同时,也不禁对人性产生深深的思考。

用户15xxx82

看了演义后胡说八道

王冬青

老特么摆不正立场。在曹老板的角度来说,干得不错,瑕不掩瑜。谁给你的勇气给刘备贴上正统的标签?

用户10xxx92

胡说,徐公明赏罚分明,治军严谨,有周亚之风而闻明。

路人甲路过

不觉得徐晃卑鄙,但他被卑鄙的孟达一箭射死了。

苦力哥

如果你是一军统帅,你是相信自己的判断能力还是去相信一个刚刚归附的边地异族哪?(王平是巴蜀的少数民族)这本身没啥好考虑的,但是人王平确实有水平,一看徐晃兵败,一想弄不巧会迁怒于人,他这个比主将正确的副将,不是妥妥的背锅侠?人转身投降刘备了,这一点比田丰都强,会权衡懂进退啊。