网红经济背后的生存困境

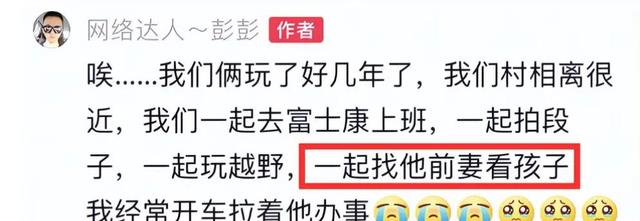

这个以夸张造型和幽默表演走红的37岁创作者,用最后的生命轨迹勾勒出当代网红经济中的残酷生存图景。

当我们凝视这场突如其来的死亡事件,看到的不仅是一个民间艺人的陨落,更是整个内容创作生态的深层症结。

根据中国互联网络信息中心最新报告,2023年我国短视频用户规模已达10.12亿人,其中全职内容创作者超过2000万。

他们日均工作时长普遍超过14小时,收入却高度依赖平台算法推荐和粉丝打赏。

这种不稳定的经济模式,迫使创作者不断透支健康换取流量。

数字狂欢下的个体困境

创作异化与身体危机

为了维持账号活跃度,他需要每天构思新剧本、完成高强度户外拍摄,甚至要在零下气温中坚持工作。

医学专家指出,长期熬夜、饮食不规律带来的慢性压力,会使心肌梗死的发病风险提高4-7倍。

平台机制与社会保障的真空

这个悲剧暴露出的不仅是个人健康管理问题,更是新型就业形态下的制度缺失。

当突发疾病降临,他们面临的不仅是生命危险,更是整个家庭的经济崩盘。

平台经济创造的流量盛宴背后,是创作者权益保障体系的严重滞后。

这种结构性矛盾,正在将无数创作者推向危险的悬崖边缘。

草根网红的突围悖论

文化表达的阶层困境

从富士康工人到民间表演者,他试图通过角色扮演实现阶层跃升,却始终被困在审美的夹缝中。

这种文化区隔不仅限制创作空间,更在无形中加重了创作者的心理负担。

中国传媒大学2023年发布的《短视频文化生态研究》显示,来自三四线城市的创作者获得商业赞助的概率,仅为一二线城市创作者的1/5。

这种恶性循环,正在吞噬无数草根创作者的发展空间。

数字遗产与家庭伦理的重构

这个案例还引发了对数字遗产问题的深度思考。

当创作者突然离世,其账号内容如何处置?

虚拟资产能否转化为现实保障?

目前国内尚未出台相关法规,大多数平台采取简单封存处理。

更值得关注的是,新媒体时代正在重构传统家庭关系。

儿童心理学家指出,网络形象的持续性消失,可能给孩子带来比现实丧亲更复杂的心理阴影。

结语:当流量浪潮退去时

在悼念这位民间表演者的同时,我们更需要思考:如何建立创作者健康保护机制?

怎样完善新型就业形态的社会保障?

平台企业该承担怎样的社会责任?

这些探索或许能为行业变革带来曙光。

当我们再次点开那些充满欢笑的短视频时,或许应该多一份理性审视。

每个屏幕里的鲜活形象背后,都是真实存在的人生故事。

构建可持续发展的内容生态,不仅关乎行业未来,更是对每个创作者生命价值的尊重。

毕竟,在流量与生命的价值天平上,答案从来都不该有悬念。