550万辆!比亚迪喊出的这个2025年销量目标,够大胆,也够刺激。在全球汽车市场风云变幻的当下,这个数字像一颗炸弹,在业内激起了千层浪。有人说这是比亚迪的雄心壮志,也有人质疑这是“画大饼”。那么,比亚迪的豪言壮语究竟是虚张声势,还是胸有成竹?中国新能源汽车市场这块蛋糕,2025年会被谁分走最大的那一块?

让我们先从这个惊人的数字说起。550万辆,意味着比亚迪几乎要占据中国汽车市场近20%的份额。要知道,在燃油车时代,这样的市场份额几乎不可想象。即使是放眼全球,也只有少数几个巨头车企能够达到。比亚迪的底气从何而来?

首先,垂直整合的产业链是比亚迪最大的王牌。从电池、电机、电控,到整车制造,比亚迪几乎包揽了新能源汽车生产的所有核心环节。这种全产业链布局,不仅能够有效控制成本,还能在关键零部件供应上拥有更大的自主权,避免受制于人。在“缺芯少电”的时代,这一点显得尤为重要。

其次,庞大的用户基数也是比亚迪的重要支撑。多年来,比亚迪在新能源汽车领域深耕细作,积累了大量的用户群体。这些用户不仅是比亚迪销量的保障,更是其产品研发和市场策略的重要参考。大量的用户数据,能够帮助比亚迪更好地了解市场需求,不断改进产品和服务。

然而,比亚迪的挑战也同样巨大。国内汽车市场已经进入存量竞争时代,整体增速放缓。比亚迪要实现如此高的增长目标,必然意味着要从其他车企手中抢夺市场份额。这将引发更加残酷的市场竞争,甚至可能引发价格战。

除了比亚迪,其他中国车企也纷纷亮出了自己的“小目标”。老牌车企如一汽、东风、长安,新势力如理想、蔚来、小鹏,都在摩拳擦掌,准备在2025年大干一场。

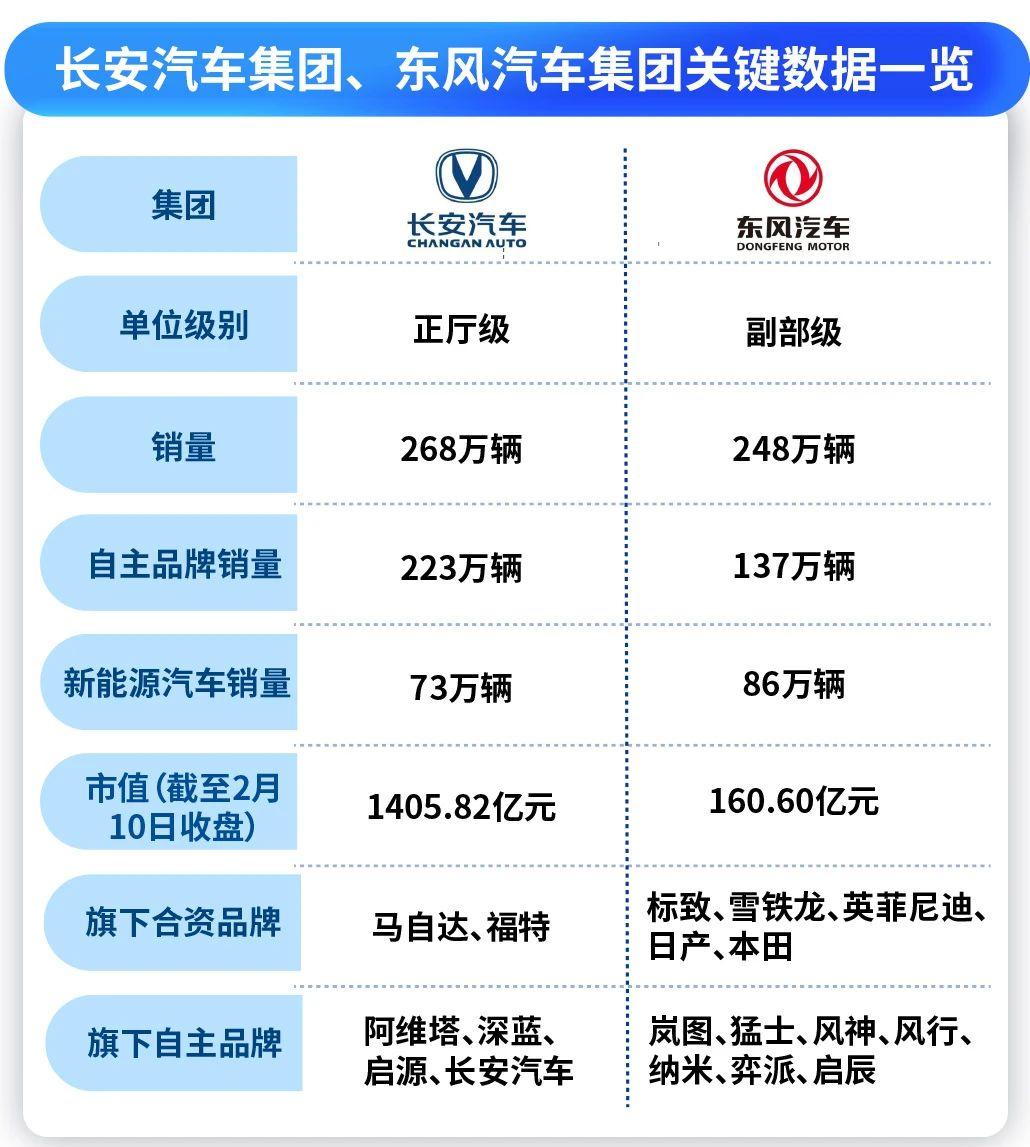

传统车企拥有丰富的造车经验、完善的销售网络和强大的品牌影响力。但它们的转型速度相对较慢,在智能化、电动化方面还需要进一步加大投入。一汽、东风、长安等都提出了300万辆左右的销量目标,能否实现,关键在于能否加快转型步伐,推出更具竞争力的新能源车型。

新势力车企则在智能化、用户体验方面更具优势。它们更注重用户需求,更擅长利用互联网思维进行营销。理想汽车凭借其独特的增程式技术路线,在2024年实现了快速增长,2025年更是将目标定在了70万辆。蔚来、小鹏等品牌则需要解决盈利问题,并提升产品力和品牌形象,才能在竞争中站稳脚跟。

值得一提的是,华为与赛力斯合作的AITO问界系列,以及小米汽车的强势入局,都为市场注入了新的活力。华为凭借其强大的技术实力和品牌影响力,有望成为新能源汽车市场的一股重要力量。小米则凭借其极致的性价比和庞大的粉丝群体,迅速赢得了市场的认可。

2025年的新能源汽车市场,注定是一场群雄逐鹿的战场。除了国内车企之间的竞争,还要面对来自特斯拉等国际巨头的挑战。特斯拉在中国市场的布局日益完善,其产品力和品牌影响力不容小觑。中国车企需要不断提升自身竞争力,才能在与国际巨头的竞争中立于不败之地。

市场的竞争最终还是要回归到产品本身。消费者对于新能源汽车的需求也在不断升级。他们不再仅仅关注续航里程和价格,而是更加注重智能化配置、驾驶体验、安全性能以及售后服务。车企需要不断提升产品品质,才能赢得消费者的青睐。

从政策层面来看,国家对于新能源汽车产业的支持力度依然强劲。补贴政策、充电桩建设等都为新能源汽车市场的发展提供了有利条件。但随着补贴的逐步退坡,市场竞争将更加依赖于企业自身的竞争力。

根据中国汽车工业协会的数据,2024年中国新能源汽车销量达到688.7万辆,同比增长93.4%。预计2025年,中国新能源汽车销量将突破1000万辆。这块巨大的市场蛋糕,将如何分配,取决于各个车企的表现。

此外,一些关键技术的发展也将深刻影响着新能源汽车市场的格局。例如,固态电池技术的突破将极大提升新能源汽车的续航里程和安全性;自动驾驶技术的进步将改变人们的出行方式。谁能率先掌握这些关键技术,谁就能在未来的竞争中占据先机。

总而言之,2025年的中国新能源汽车市场将充满机遇和挑战。比亚迪的550万辆目标,固然雄心勃勃,但也并非遥不可及。其他车企也都制定了 ambitious 的目标。最终谁能笑到最后,取决于谁能够更好地把握市场趋势,谁能够提供更具竞争力的产品和服务,谁能够在技术创新上取得突破。这场竞争不仅关乎着各个车企的命运,也将深刻影响着中国汽车产业的未来走向。