清朝末年的慈禧太后,许多人都把她看作是清朝灭亡的罪魁祸首。

第一张底牌:借势恭亲王,拿下辅政大臣

慈禧的权力之路,起点并不光鲜。她虽是咸丰皇帝的贵妃,但并未获得太多宠爱。命运的转折点出现在她生下咸丰唯一的儿子同治后,母凭子贵,迅速从一个不起眼的贵人爬到了“懿贵妃”的位置。

咸丰皇帝病逝后,年幼的同治登基,朝廷权力落入八位顾命大臣之手,这让慈禧意识到,必须要尽快找到盟友,彻底翻身。

这时,她将目光锁定了咸丰的弟弟——恭亲王奕。这位才华横溢、手握兵权的皇叔原本被咸丰排斥,但在肃顺等八大臣专权之时,他对朝廷早有不满。

慈禧抓住机会,与恭亲王结成联盟,利用奕的实力发动了“辛酉政变”。通过这场惊心动魄的权力斗争,辅政大臣被一举清除,慈禧也借此成功登上权力的第一梯队,与慈安太后并列“垂帘听政”,成为大清实际上的掌权人。

第二张底牌:重用汉臣,分化满族势力

辛酉政变后,朝廷中形成了慈禧与恭亲王的“双头”格局。然而,恭亲王手握重兵、声望极高,对慈禧形成了巨大的威胁。慈禧深知,想要彻底掌握大权,必须削弱恭亲王的势力。她打破清朝重用满族官员的传统,开始大力提拔汉族重臣,以削弱满族权贵的影响力。

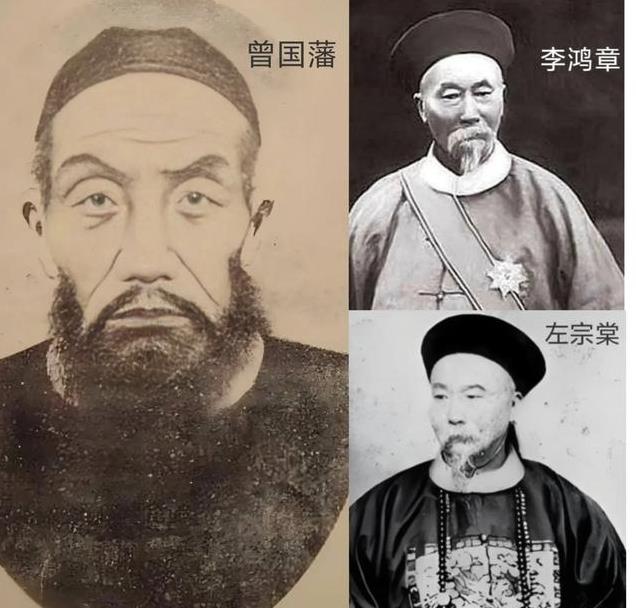

慈禧相继提拔了曾国藩、李鸿章、左宗棠等一批汉族能臣,让他们参与洋务运动、镇压太平天国、平定边疆动乱等国家大事。这些汉臣的崛起,不仅分担了朝廷的治理压力,还有效削弱了满族贵族的权力基础。特别是在军事上,汉臣逐渐掌握了大量兵权,削弱了恭亲王的军事优势。

而到了甲申易枢政变时,慈禧更是果断出手,将恭亲王革职,一举瓦解了他在朝廷中的势力。这场政变过后,慈禧终于实现了一家独大的权力局面,她的垂帘听政彻底变成了对清廷的独裁统治。

第三张底牌:利用太后身份,牢控皇权

慈禧太后虽然权谋深沉,但她始终没能像武则天那样登上皇位。为了巩固自己的统治,她利用清朝“母后垂帘听政”的传统,将自己太后的身份发挥到了极致。

咸丰去世后,同治幼年即位;同治去世后,她选择了自己的亲侄子载湉(即光绪)为新帝;光绪病重之际,她又指定年仅3岁的溥仪继位。每一位皇帝都是她一手扶持的傀儡,通过他们的名义对外发号施令,而她本人则牢牢掌握着大清的实际权力。

尤其是在光绪帝时期,慈禧虽然表面上退居幕后,但实则全程监控光绪的一举一动。当光绪试图通过维新变法挽救清朝时,她果断发动政变,囚禁光绪,全面扼杀了改革的希望。由此可见,慈禧的权力建立在她对皇帝的绝对控制之上,而每一位年轻皇帝则成为了她强化统治的工具。

结语:权谋背后,是大清的深渊

慈禧太后凭借三张底牌,成功执掌清朝47年。尽管在她的掌控下,清廷短暂维持了表面的平稳,但她的固执保守和短视决策,最终使大清走向了万劫不复。她死后,清朝也在短短三年内覆灭。

慈禧的一生,既是一部精妙的权谋史,也是大清王朝的悲剧。她那些年“坑过”的,不仅是权臣和皇帝,更是整个国家和无数百姓。今天回望慈禧执政的47年,留给我们的,或许更多是历史的教训。