刊于《艺术市场》2024年3月号

琳达·诺克林(Linda Nochlin)1971年发表了一篇名为《为什么没有伟大的女性艺术家》的文章,在她看来这个问题不在于女性的秉赋、荷尔蒙、月经周期或贫乏的内在空间,问题在于制度和教育。同时诺克林还对这个问题提出了质疑—是谁提出了这些问题?然后提出问题的目的是什么?就此我们还可以进行更加开放式的问题延伸:“伟大”是由谁定义的?谈及女性艺术家创作时,“女性”的关键是性别,还是性别主义?在社会制度与教育制度相对公平的今天,女性艺术家是如何发挥她们的天赋,让她们的艺术创作永载史册的?

本文首先呈现了近百年来,重要的美术机构对女性艺术家作品的逐步认可,从1969年的惠特尼到2022年的威尼斯,伟大的女性艺术家已经走向了世界舞台,这已经成为不争的事实。面对这样的事实,我们必须承认伟大的艺术家与性别无关,同时通过艺术家个案的集中呈现,探讨女性在艺术创作中所具有的先天优势,当她们不被束缚,可以自由地释放这些优势的时候,伟大自然而生。

|生生不息的创作|

英裔美籍数学家阿尔弗雷德·诺思·怀特海(Alfred North Whitehead)曾在其所著的《思维的方式》中谈到:“我们身体的经验是存在的基础。”以此指出身体与经验/行为本身的自然性与本质性。由此我们从生理性身体出发,自然指向了一种性别关系,再由性别关系引申至女性艺术家在艺术创作中自然流露的创作意图。也就是说当生理性别从其自然化的内在和表面解放后,它可以成为展现对性别化的意义进行戏拟增衍以及颠覆游戏的一个场域。(朱迪斯·巴特勒著《性别麻烦:女性主义与身份的颠覆》)

在这个场域中,佩姬·古根海姆(Peggy Guggenheim)联手马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)于1943年在纽约世纪艺术画廊的开馆展上策划了一场轰动一时的“大戏”—“31位女性的展览”。当时年仅22岁的瑞士艺术家莫瑞特·奥本海姆(Méret Oppenheim)展出了一件具有超现实主义的咖啡杯,命名为《物品》(图1),这是一组包裹着皮毛的日常咖啡茶碗,原本口唇之间的丝滑感被粗糙的“皮毛”所刺痛,这背后的指代性不言而喻。

自此之后,在艺术评论中也开启了更加公开的对于“女性”母题的探讨。1972年,由美国艺术家朱迪·芝加哥(Judy Chicago)与米亚姆·夏皮罗(Miriam Schapiro)共同策划的“女人之屋”(Woman House),通过17间老屋子展出诸多装置作品,同时伴随行为表演,这次展览也被誉为是首个女性主义艺术展—此展览的举办推动了美国女性主义浪潮的发声与发展,而伴随着这种声浪,女性艺术家的展览及其作品成为艺术史书写和研究不可回避的存在。

图1 莫瑞特·奥本海姆 《物品》 1936年

2022年的第59届威尼斯双年展可以说是将女性艺术家推向了一个史无前例的高峰。此次展览的主策展人塞西莉亚·阿莱曼尼(Cecilia Alemani)是一位来自意大利的女性,展览主题“梦想之乳”(The Milk of Dreams)借用了已故艺术家莱昂诺拉·卡林顿(Leonora Carrington)创作的同名小说,诠释并开启了一场有关于身体蜕变与人类定义的想象之旅。策展人借用了超现实主义的方式,一来致敬早期超现实主义女性艺术家们的前卫壮举;二来展开一场对于女性艺术家创作的全面讨论,其中包含了物种本质、个体本质以及未来可能存在的虚拟个体本质。整个展览共邀请了213位艺术家参与,其中有21位是男性,仅占总人数的9.8%。相较于1969年的惠特尼年展(共计143位艺术家,只有8位是女性),此次展览展现出史无前例的“女性”色彩,再次激起了全球范围内对女性艺术家的广泛关注。

其实在近百年间,不同时代、不同地域的女性艺术家们用她们的作品、她们的思考、她们的抗议活跃于历史舞台,表达着自我意识的觉醒。

仅2023年间,有关女性主义的展览就包括:德国慕尼黑艺术之家举办的“它处之中:女性艺术家的环境艺术1956—1976”;美国纽约大都会艺术博物馆举办的“为女性制作时装的女性”;中央美术学院美术馆举办的“多维的感性—中央美术学院美术馆藏女艺术家作品专题展”;西岸美术馆与蓬皮杜中心联合推出的“她们与抽象”;以及2024年初在凤凰艺术中心展出的“了不起的‘她们’——福布斯中国致敬卓越女性艺术家邀请展”,等等;同时,美国国家女性艺术博物馆(The National Museum of Women in the Arts,简称NMWA)于2023年重新开放……这些展览、事件都充分说明了在社会意识形态方面对女性艺术家群体的全新认知。

之前有幸拜读过戴锦华教授的《犹在镜中:戴锦华访谈录》,她在谈及女性写作时指出:“我不是说男性就写不出能够表达女性境遇的文学作品,而是我认定,对女性生存境况的表达必须由女性开始,并终将由女性完成。我真正关注的是女性群体的书写行为。”这里的“书写行为”指向了创作本身,女性仅作为创作的主体呈现,本身就带有开篇所提到的身体与行为之间的天然属性。

在这样的思考下,笔者于2022年受第零空间邀请,参与策划了一场关于女性及女性艺术家的展览,我将展览命名为“她者变奏曲”(图2、图3)。其中,“她者”而非“他者”(The other),正是想从一种固有的观看与被观看、定义与被定义的建构中脱离出来,从“他者”的观看逻辑中转向“她者”视角;从固有的社会本能和习惯中,希望更多的女性可以抛开那些无形的凝视目光,走向自我意识的觉醒,走向对自我的肯定。同时,“变奏曲”而非“协奏曲”所展现的则是一种态度,每个人都是单独的个体,她们都可以不依他起,具有自在的、自源的、自己而然(self-so-ing)的生命状态。

图2 2022年“她者变奏曲”展览现场 北京第零空间

图3 2022年“她者变奏曲”展览现场 北京第零空间

整个展览邀请了10余位具有代表性的艺术家,这不仅是一个女性群体的展览,我们同时也邀请了男性艺术家,旨在从两性的角度相对照地呈现“他者”之态,进而指向更具普遍意义的“自洽”。我们用艺术作品探讨艺术主题,在褪去生理性别的差异之后,以内心的转化为起点,其中既包含了对于女性艺术的探讨,又包含了对现下社会现实的关照。

正因这样的一个展览,让我有机会了解到更多的女性艺术家及其作品,她们积极地从那些被赋予的“妻子”“母亲”“女儿”的角色中脱离出来,做真正且自由的自我——从“他者”的观看逻辑中转向“她者”视角,实现了从女性主义艺术家到女性艺术家再到艺术家的转变。我想只有这种形容词的递减,才能让女性艺术家回归创作,回归作品,回归艺术家身份。

|观看与表演的双重优势|

波伏娃曾在《第二性》中谈到:“男人永远不会以性别作为起点去展现自身,他不用声明他是一个男人,但如果我想定义自己,就必须先说我是个女人,所有的讨论也必须以此为前提。”在波伏娃看来,女性是被建构的,而这种建构是源于男性的观看和需要,这本身就包含了一种观看与被观看的关系,它作为一个双边术语,同时凸显着观看的人和被观看的人。这涉及一种不变的关乎权力的探讨,它隐含着等级制度,隐含着欲望关系。

那么,女性艺术家在参与艺术活动的过程中,应该如何打破这种被观看、被建构的局面呢?诚然,活动于欧美等地的女性主义运动是异常激烈的,她们通过焚烧、裸体、血迹等行为宣誓并捍卫着女性艺术家本应该拥有的权利。这其中离不开卡米耶·克洛岱尔(Camille Claudel)、乔治亚·欧姬芙(Georgia Totto O'Keeffe)、弗里达·卡罗(Frida Kahlo)、路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois)、朱迪·芝加哥、玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramović)等伟大艺术家的努力。

与此同时,她们还积极地投入到社会活动中,努力寻求女性平等的教育权、创作权、参展权,并逐步赢得尊重。她们利用自身在宏大领域里处于劣势地位、在意识形态领域里处于局外人地位的有力条件,揭示制度和学术上的普遍不足,并在摧毁错误意识的同时,参与到制度的创建中来。(琳达·诺克林,《为什么没有伟大的女性艺术家》)

或许她们不是第一批女性意识觉醒的艺术家,但她们应该被认为是第一批被记载的、被讨论的、具有群体属性、形成一定规模的女性艺术家。她们所具有的女性意识的觉醒与整个社会意识形态的变迁息息相关,她们意识到自己被观看、被建构、被赋予的那些固有的角色与身份。于是,她们通过激烈的创作方式去打破这样不平等的局面,她们发声、她们斗争、她们革命。

在这个过程中,她们从一个被凝视的对象,摇身一变成为了一个表演者,一个打破固化观念的叛逆者,她们实实在在地用自己的身体语言去对抗观看。这种方式带着矛盾冲突,又极度危险,诸如阿布拉莫维奇的“Rhythm”系列,她疯狂大笑;她用刀切自己的手指;她把带有子弹的手枪留给了观众。在《释放》三部曲中她通过持续3小时的“呐喊”释放自身积压的痛苦;她通过空洞的语言表现诉说的无力;她全身赤裸着不停跳舞,6个小时之后,身体筋疲力尽的倒下。这正是阿布拉莫维奇在注视下的一次次表演,她在用表演的形式对抗不公的“凝视”。阿布拉莫维奇成功了,她成为了一位伟大的艺术家,将永远记入史册。

图4 (法)奥兰《圣奥兰的转世》第九次手术表演 1993年

同样是以一种极为激烈的方式去进行“表演”的还有法国艺术家奥兰(Orlan)。自1990年起,她开始了一个震惊世界的行为艺术计划——《圣奥兰的转世》(图4),她以绘画中的经典女性形象为创作模版,先后进行了9次整形手术,再现出男人渴望的7个面部结构。从此,她的眼睛不再是她的眼睛(赛姬的眼睛)、鼻子不再是她的鼻子(黛安娜的鼻子)、额头不再是她的额头(蒙娜丽莎的额头),3年间的整形使她的身体不再是原本的样子,而成为一种虚拟的、拼接的身体样式。在一次采访中,她对这个作品解释道:“我的这个作品不是反对美容手术,而是反对美的标准。”她以一种最危险的表演方式颠覆了男权社会的审美规则,通过对于各种矛盾的演绎,提出了对整形美容、社会底线以及男权社会中审美方式的质疑。(韩雅俐,《泛图像时代人类的自我建构》,《北方美术》2015年10月刊)

在《圣奥兰的转世》中,艺术家(更准确地说是她精心设计的这个形象)包含了她个体意识的存在、身体模本的真实以及作为艺术作品的身体的存在这三重概念,于是,她将“身体形象”与诸多社会意象错综复杂地交织在一起,也指向了对于女性的自我塑造与被塑造的探讨。

中国艺术家周雯静曾在2017年创作了一件影像作品《她》(图5),她将50位女明星的面容通过2%的透明度相互融合,在这个动态融合的过程中,她们的长相逐渐趋同。

图5 周雯静《她》影像 尺寸可变 2017年

庞晓在作品《双重肖像》中同样探讨了女性与女性形象的问题,她将美颜相机中的自己与真实相机中的自己并峙呈现,美颜相机通过算法计算,将一个真实的个体打造成大众认知中更美的形象。当艺术家借用自己的形象—脸,作为身体的一部分去表达观念时,它(指艺术的形象)已经失去了具体的意指,成为了观念的符号,成为了观看的对象,成为了表演的载体。

曹雨在作品《我有》中大声朗读她所拥有的一切:“我有与生俱来的艺术天赋”“我有名牌大学的录取通知书”“我有令人羡慕的曼妙身材”“我有两个儿子”“我有源源不断的奇思妙想和创造力”“我有令人期待和羡慕的未来”“我会是中国最具代表性的艺术家之一”……她掷地有声地宣告着自己拥有的一切,精心扮演着一位叛逆者的角色。

她们是表演者,也是被观看的对象,她们通过表演挑战观看,通过表演疏离或介入一个体系之中。青年艺术家刘佩舒曾在“她者变奏曲”展览的闭幕式上上演了一幕行为表演:《她是我—不神秘的言语充盈之剧》(图6)。这场行为表演可以看作是刘姓女子自我寻找的过程:“她是我”?“她是谁”?“我是谁”?在不同身份角色的转化与跳跃中,“我”变得清晰又模糊,庞大又卑微,时而像一座山峰,时而又像一个孤岛……而“她”又被塑造的形象丰富、棱角分明。“她”可以是“我”吗?刘佩舒的作品从一个真实的自我出发,演绎着一个作为意识中的“我”,一个被历史和男权文化塑造的“我”。

尽管艺术家演绎的方式各自不同,但她们通过行为表演的方式打开了一条特殊的交流通道,打开了一条与观者、与自己、与他人乃至与整个生命形态的沟通渠道。女性艺术家有着天然的敏感性,这是她们创作中的优势。在生理上经历了月经周期、怀孕生子之后,女性对于身体的感知力融汇成一种永恒和神秘的力量。诸如曹雨的影像作品《泉》、周雯静的“红色”系列、路易丝·布尔乔亚和翠西·艾敏的《不要抛弃我》(Do Not Abandon Me)、向京的《保持沉默》、崔岫闻的“天使”系列等都暗指了怀孕与女性的关系。

图6 刘佩舒《她是我——不神秘的言语充盈之剧》表演现场 2022年

|“编织”让她们更像女人|

女性艺术家除了拥有天然的、独特的生理体验外,大多数还有一份源自“妻子”“母亲”的责任感,于是,劳作也成为上天赐予女性独特的经验。

自古以来,纺织/编织就被看作是一种基于身体的象征性劳动,代表着勤劳的美德。在这样的传统认知中,编织、纺织、女红自然被赋予了女性气质。中国艺术家林天苗也曾指出:“女红在我自己的体验中,可以让女人逃离一下现实的压迫感,它是一种疗愈。”诚然,回顾她的创作,自20世纪90年代起,她就开启了以“线”为主的装置艺术创作。1995年创作的《缠的扩散》(图7)可以视为其第一件装置作品。此中,林天苗通过2万多根针组成了一张残缺的床,又用宣纸做成床单、枕套,再用棉絮缠成球、拉成丝,将整个作品形成一个整体。而这些繁杂的日常之物正是一个女性最熟悉不过的日常。除此之外,还有她创作《引》《男孩女孩》等,都是通过类似的“劳作”编织出一件件带有强烈的个人经验及情感的作品。

图7 林天苗 《缠的扩散》1995年

陈庆庆同样是一位善长提取日常生活元素的艺术家,她常常通过常见的蕾丝布料、丝线等材料去包裹一个恰似“房屋”的微景观,里面陈列的是她营造的灵异世界——小孩人形玩偶、肢解的身体元素、绣花鞋、干枯的玫瑰、废旧的衣服等“生活残余”。它们或是相互缠绕、或是相互遮盖,形成混杂交错的空间,带着迷宫式的结构——这些元素的组合也建构起她个人创作的语言体系——每一个“盒子”就是一个世界,里面蕴藏着一位女性对死亡、轮回、重生、历史、文化及当下的思考。她将自己对日常物品的先验体会转译成作品,并通过艺术的方式进行诠释、演绎,将原有的物品物性所掩盖,将真正意义上的观念加以突出,达到一种非功能性的自由。

更为年轻的“80后”艺术家蔡雅玲的创作,与她的生活息息相关,她通过水晶珠串创作了大型垂吊装置,不同色彩所拼接出的词汇和话语正是她对生活现实最直观、最深切的体会。文字所反映出的情绪正是一种与生活的对话,“ LEAVE ME ALONE”(图8)“NO”“妈妈”等字样既包含了一种呼喊的温情又带着呐喊的咆哮,每一组看似简单的词语背后都是她成长过程所经历的现实困境。这个“串珠子”的过程似乎是一个简单的动作,其实它承载了繁复的手工劳作,整个过程持久而枯燥。或许这就是栗宪庭先生在《念珠与笔触》所强调的:“繁复的手工过程”,是因为艺术家在这个过程中,达到一种心理甚至身体的治疗和平复,或者这个过程也是修性、慰藉心灵的过程。

图8 蔡雅玲《LEAVE ME ALONE》水晶珠 不锈钢丝 2019年

尽管艺术家们对“线”(丝线、麻绳、绳索、面料、玻璃纤维、聚合树脂、串珠、体毛等不同形式)的应用、构成方式、创作意图大相径庭,却在无形中传递出一种女性的气息。诚然,“线”并非是与性别相关的明确符号,它仅是一种创作媒材应用于艺术家的创作之中,但在固有的认知观念中,因带有“编织”的特性,被赋予了女性意味。或许这些艺术家无意讨论性别话题,但作品中通过“线”所勾勒出的作品形态,呈现出一种超越线本身的力量感,同时又与男性艺术家的创作呈现出明显的陌生感与差异化。

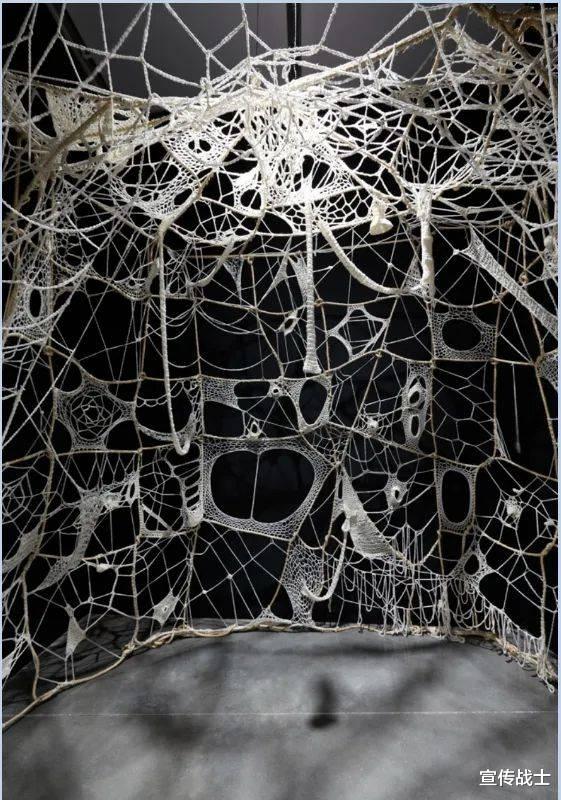

2023年由柏林慕尼黑艺术之家(Haus der Kunst)呈现的展览“它处之中:女性艺术家的环境艺术1956-1976”也有一件非常典型的编织作品——美国艺术家费斯·威尔丁(Faith Wilding)在1972年创作的《编织环境(子宫房)》(图9)。她通过绳子连接屋顶与地板,并在整个空间中进行编织,以此探讨女性身体的含义,将这种类似包裹的行径指向子宫、生育和母性等议题。更加早期的女性艺术家路易斯·布尔乔亚、伊娃·海瑟也通过绳子、电线、棉条等材质创作了大量的作品。除此之外,Max Mohr的《Installation》、沈远的《发之客厅》、塞西莉亚·维库尼亚的《奇普脏腑》、希拉·希克斯的《凯雷德超越色彩之地》、盐田千春的《握在手中的钥匙》(图10)《与DNA的对话》《整合——寻找目的地》、尹秀珍的《行思》、珍妮特·艾克曼的《地球时间1.26(香港)》等等都是通过编织、缝纫的技法进行创作。她们不一定是一个“女性主义者”,她们只是以艺术家的身份进行创作,但在创作的过程中,那种潜藏在意识中的创作方式则成为了一种优势使她们走向伟大。

图9(美)费斯·威尔丁《编织环境(子宫房)》 1972_1995年 Photo by Charles Mayer Photography.

图10 盐田千春《握在手中的钥匙》 2015年 第56届威尼斯国际双年展 摄影:Sunhi Mang

行文至此,再次回到琳达·诺克林所处的时代,当制度与教育基本趋于平等之后,女性艺术家也将凭借她们先天的优势逐渐在艺术的舞台上建立起自己的话语权。如今,我们再去反观这样的百年历程,我想,她们赢了!或者说我们赢了!在这场身份意识觉醒的保卫战中,女性艺术家走进艺术史,走进伟大艺术家的角逐之中。当我们再次提及“我自己”时,已经不需要再像波伏娃那样——如果我要定义我自己,首先强调我是我自己的,这种“我是我自己的”不是同意话语反复的空洞能指,而是有着深刻的自我认知意识,我不仅仅是个女性,我更是我自己。

作者系艺术评论人、策展人

来源: 艺术市场杂志