演艺世家的双面人生

在这个万物复苏的二月,演艺圈却迎来令人心碎的永别。

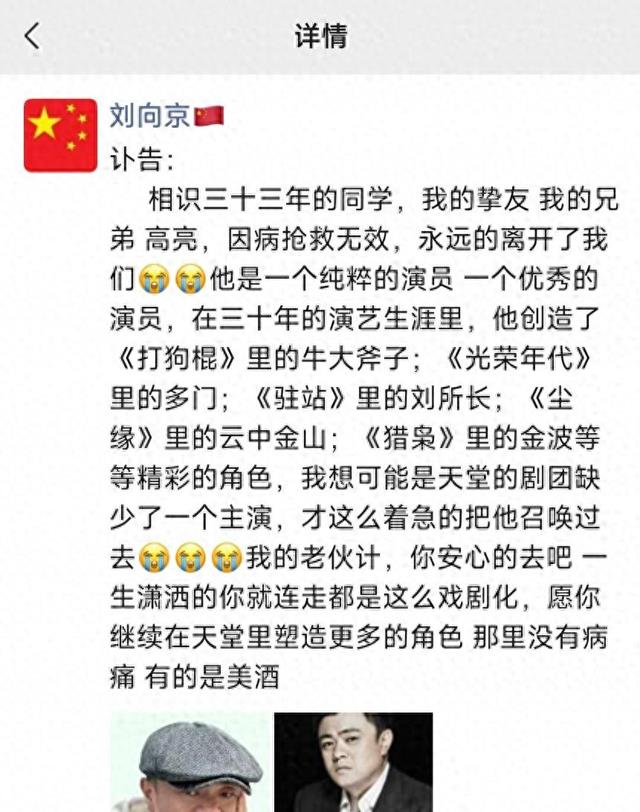

总政话剧团演员高亮的突然离世,犹如一记重锤敲响了行业警钟。

高亮用三十年光阴在舞台与荧幕间构建起独特的表演宇宙。

从《两个姑娘两个兵》里质朴的边防战士,到《打狗棍》中性格复杂的市井人物,他始终拒绝被定型。

在话剧《天生一个电灯泡》的排练场,我曾亲眼见证他连续18小时打磨台词的场景——为了三分钟的独白戏,他能对着镜子反复调整32种微表情。

这种近乎偏执的敬业精神,或许正是源于父亲高明的言传身教。

这份清醒认知,让高亮甘愿在《光荣年代》里扮演只有五场戏的配角,却硬是用细节演绎出人物的二十年沧桑。

生命倒计时里的无声警示

2023年7月的那组自拍照,如今看来竟是残酷的生命预告。

中国影视从业者协会2023年度报告显示,影视行业猝死率是普通白领的3.7倍。

更触目惊心的是,超过68%的从业者存在肝功能异常——这个数字在武行、特型演员群体中更是飙升至82%。

高亮的悲剧,不过是冰山一角的残酷显影。

某三甲医院肝病科主任透露,他接诊的演员患者中,90%都曾连续三个月每天睡眠不足4小时。

光环背后的生存困境

当我们为银幕上的精彩表演喝彩时,很少有人思考这些艺术呈现的真实代价。

某视频平台2024年发布的《影视工作者生存报告》揭示:一线演员平均年工作时长高达3400小时,相当于普通上班族的1.8倍。

更残酷的是,这个行业至今没有完善的健康保障体系——仅有12%的剧组会为演员购买商业医疗保险。

在高亮最后的朋友圈里,记录着连续三天凌晨收工后独自输液的照片。

他们要承受双重压力:既要突破父辈成就带来的心理桎梏,又要在资本裹挟的行业生态中寻找艺术坚守的可能。

艺术传承的生命辩证法

在高明的书房里,至今摆放着父子俩合作《红色家书》时的剧本。

泛黄的纸页上密密麻麻的批注,见证着两代艺术家的精神对话。

但生命的无常给这种传承蒙上阴影。

当我们看到高明颤抖着在追悼会上念悼词时,突然意识到:艺术血脉的延续,终究敌不过生理规律的残酷。

这种数字化的传承方式,既能减轻后来者的心理压力,又能让艺术精神突破生理局限永续流传。

结语:当幕布落下之后

高亮的故事不该止于唏嘘。

它像一面棱镜,折射出整个时代的精神症候。

当我们为屏幕里的悲欢离合流泪时,是否也该为幕后英雄们构筑真正的生命防线?

这或许是个值得期待的开始。

毕竟,真正的艺术永恒,不该建立在对个体生命的透支之上。

此刻,让我们以观众的名义呼吁:给艺术工作者们一张可以安心躺下的折叠椅,一盏不必彻夜长明的化妆镜,一份能按时体检的剧组合约。

因为唯有健康的生命,才能演绎出动人的生命故事。