1972年的一个冬日,周恩来总理收到了一封特殊的信件。信是从北京医院寄来的,拆开一看,竟是66岁的老同志王稼祥写来的"求职信"。

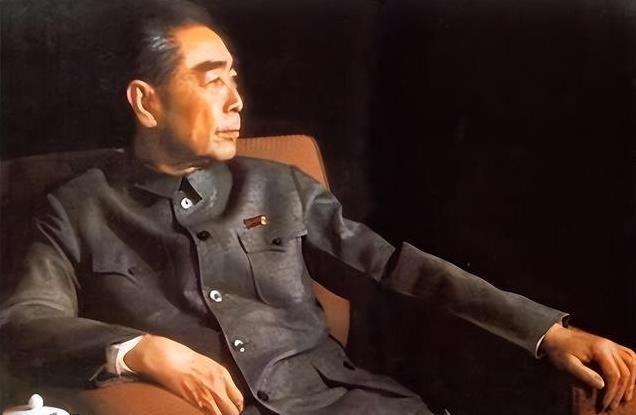

"我现在身体恢复得不错,很想为党和人民再做些工作..."信中这样写道。看到这里,周总理不禁红了眼眶。他清楚地记得,王稼祥同志体内至今还留着那些四十年前的弹片,每一片都是革命的见证。

当周总理将这封信的内容向毛主席汇报时,毛主席沉思片刻,坚定地说:"应该很快让他出来工作。"这句话背后,究竟有着怎样的故事?

一、遵义会议上的关键一票

1935年,贵州遵义,寒风料峭。

一场关乎中国革命生死存亡的重要会议正在这里召开。当时的红军刚刚经历了第五次反"围剿"的失败,整个红军队伍已经损失惨重,士气低迷。

会议室里,气氛异常紧张。博古和李德正在进行工作报告,将第五次反"围剿"失败的原因全部归结于敌我力量对比悬殊。

"我们的指挥方针没有问题,失败完全是因为敌人的兵力太多了!"博古的声音掷地有声。德国顾问李德也连连附和,坚持认为他们的军事路线是正确的。

会场一时陷入沉默。在座的同志们面面相觑,却无人敢于公开质疑。毕竟,博古是当时党中央的最高领导人,李德又是共产国际派来的军事顾问。

就在这时,一个清亮的声音打破了沉默:"我认为,应该由最有经验、最能打胜仗的毛泽东同志来指挥红军!"

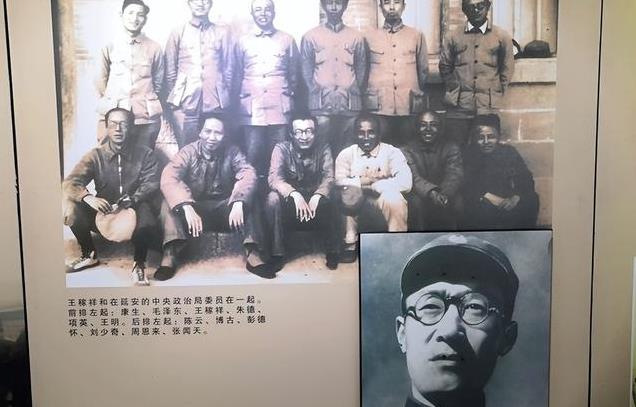

这声音来自王稼祥。当时的他是中央政治局候补委员,更重要的是,他一直被认为是"留苏派",与王明关系密切。他的表态,让在场所有人都感到意外。

"第五次反'围剿'失败的根本原因,不在于敌我力量对比,而在于我们完全放弃了游击战术,盲目追求正面对抗。"王稼祥继续说道,"前四次反'围剿',敌我力量差距同样悬殊,我们不也都取得了胜利吗?"

王稼祥的发言如同一石激起千层浪。张闻天率先表态支持,紧接着朱德、刘少奇等人也纷纷发言,支持改变军事指挥体制。

这一票,来得恰到好处。当时的毛泽东虽然在红军中威望很高,但在党内的地位并不突出。如果没有王稼祥这个被认为是"亲王明派"的人率先发声,局面或许就会是另一番景象。

会议结果大家都知道,毛泽东被选为中央政治局常委,并在军事指挥上发挥决定性作用。此后,红军在长征途中连战连捷,最终胜利完成了这段举世瞩目的战略转移。

多年后,毛泽东在谈及遵义会议时感慨道:"遵义会议上没王稼祥的那一票是不行的。"

事实上,王稼祥投出这关键一票的背后,是他对中国革命的深刻思考。早在1934年下半年,他就开始密切关注红军作战的每一个细节,并对博古、李德的军事路线产生了严重怀疑。

在遵义会议召开前夕,他还专门找来了前四次反"围剿"的详细战报进行研究,将每一次战役的得失都仔细分析。正是这种实事求是的精神,让他在关键时刻做出了正确的判断。

二、为革命负伤的壮烈往事

1933年,秋高气爽。江西瑞金的一处山岗上,王稼祥正和几位同志研究着作战地图。作为中央苏区总政治部主任,他每天都要参与制定战术部署。

突然间,天空传来一阵轰鸣声。敌机来袭!

"同志们,快散开!"话音未落,一枚炸弹已经呼啸而至。

"快!把王主任送到医院去!"战友们慌忙将他抬上担架。

当时的中央苏区医疗条件十分简陋。苏区总医院里只有几位年轻医生,医疗设备也极其有限。但为了救治这位重要的革命同志,医院调集了所有可用的医疗力量。

手术持续了整整四个小时。医生们尽最大努力清理了伤口表面的弹片,但有些深入体内的碎片却无法取出。从此,这些弹片就永远留在了王稼祥的身体里,成为他革命生涯中最特殊的"纪念品"。

但王稼祥没有因此消沉。仅仅两周后,他就要求出院工作。医生们极力劝阻:"伤口还没痊愈,万一感染就麻烦了!"

可是,形势不等人。当时的中央苏区正面临着国民党军队的重重包围,每一个能工作的同志都显得尤为珍贵。

就在这时,一个重大的决定摆在了大家面前:是否要进行战略转移?这就是后来举世闻名的长征。

考虑到王稼祥的伤势,许多同志建议让他留在苏区养伤。但毛泽东坚决反对:"王稼祥同志是我们的重要'指路人',红军需要他!"

于是,在1934年,带着满身弹片的王稼祥,和其他同志一起踏上了二万五千里长征的征程。

为了减轻他的痛苦,战友们特意为他准备了一匹性格温顺的马。每当行军途中伤口疼痛发作时,他就咬紧牙关,默默忍受。

在长征途中,王稼祥的炮弹创伤多次复发。但他始终坚持参加政治局会议,为革命建言献策。正是在这样的情况下,他参加了著名的遵义会议,投出了那关键的一票。

这些镶嵌在血肉中的弹片,伴随着王稼祥走过了漫长的革命岁月。每到阴雨天,那些老伤处就会隐隐作痛,提醒着他那段艰苦卓绝的岁月。但他从未因此退缩,而是将这些疼痛当作革命的勋章,继续在革命道路上前行。

三、苏联归来的理论先锋

1925年的秋,莫斯科街头飘着细雨。19岁的王稼祥踏上了这片陌生的土地,成为莫斯科中山大学的一名学生。

在当时的革命青年中,能有机会赴苏联深造是极为难得的。王稼祥带着对马克思主义理论的渴望,开始了他在异国的求学生涯。

莫斯科中山大学是专门为培养中国革命人才而设立的学校。这里的课程设置极为严格,除了马克思主义基础理论外,还包括政治经济学、军事理论、革命战略等多个领域。

王稼祥在校期间表现突出,不仅精通俄语,更在理论研究方面展现出过人天赋。他常常在课后泡在图书馆,研读马克思、恩格斯和列宁的原著。一份保存至今的成绩单显示,他在理论课程中多次获得最高分。

1928年,因为出色的学习表现,王稼祥被选送到更高一级的莫斯科红色教授学院深造。这所学院是培养革命理论家的最高学府,能进入这里学习的都是精英中的精英。

在红色教授学院,王稼祥开始系统研究如何将马克思主义理论与中国实际相结合。他发表了多篇论文,其中《论中国革命的特点》一文在留苏学生中引起强烈反响。

1930年,经过五年的刻苦学习,王稼祥回到了上海。此时的上海正处于白色恐怖之中,但他还是立即投入到革命工作中,在中共中央宣传部担任干事。

初到上海时,王稼祥就发表了一系列理论文章。他的文章既有深厚的理论功底,又紧密结合中国实际,很快在革命知识分子中产生了广泛影响。

特别是他写的《中国革命与统一战线》一文,提出了许多独到见解。文章指出,中国革命必须注意团结一切可以团结的力量,这种观点后来被证明是非常正确的。

正是因为这些出色的理论工作,1931年,组织决定派他前往中央苏区,担任总政治部主任。这一决定,让他有了机会与毛泽东相识。

第一次见面是在瑞金的一间简陋会议室里。两人谈了整整一个下午,从马克思主义理论到中国革命实践,再到具体的军事战略。

毛泽东对这位年轻的理论家颇为赞赏:"稼祥同志在理论上很有研究,对实际工作也很有想法。"而王稼祥则被毛泽东实事求是的革命作风所折服。

从此,这位苏联归来的理论专家开始为中国革命事业贡献自己的智慧。他不仅参与制定重要的战略决策,还经常给红军指战员们上政治理论课,被大家亲切地称为"政委先生"。

在后来的长征路上,即使身负重伤,王稼祥仍坚持在行军途中与同志们讨论理论问题。他始终认为,革命要胜利,既需要正确的理论指导,也需要扎实的实践经验。

四、医院里的特殊组织生活

在北京医院的一间特殊病房里,尽管王稼祥长期卧病在床,但这里却成了一个独特的革命活动据点。

每天清晨,这间病房就会迎来前来汇报工作的同志们。王稼祥总是坚持穿戴整齐,靠在病床上认真听取各项工作汇报。床头的小桌上,常常堆满了各类文件和报告。

1964年春天,一个重要的中央文件需要讨论。当时王稼祥正在发烧,医生再三叮嘱他要好好休息。但他还是坚持参加了讨论,并写下了一份长达几千字的修改意见。

"革命工作不等人啊!"这是他常说的一句话。即使是打针输液的时候,他也要求护士把输液瓶挂得高一些,这样他还能在床上看文件、写报告。

病房里最特别的是每周二下午的理论学习会。只要身体允许,王稼祥就会组织同病房的老同志们一起学习党的文件和马列著作。他将病床旁的小餐桌当作讲台,为大家讲解理论要点。

有一次,几位年轻的医护人员也来旁听。王稼祥立即把他们请到床边,耐心地为他们解答疑问。从此,这个特殊的"学习小组"又多了几名固定成员。

1965年夏天,一份关于农村工作的重要文件需要修改。当时王稼祥正因旧伤发作疼痛难忍,但他仍坚持审阅了整份文件,并提出了许多宝贵意见。

医生发现他经常在深夜仍在看文件,专门找他谈话:"您现在最重要的任务是养病。"王稼祥却说:"我这点病不要紧,党的工作更重要。"

为了方便他工作,医院特意在他的病房里增设了一张办公桌。每当有重要会议,只要他的身体状况允许,同志们就会把会议搬到他的病房来开。

有时候,中央领导同志也会来病房看望他。每次谈话都不会局限于问候病情,而是会讨论起当前的重要工作。王稼祥总是能提出许多独到的见解。

在这间特殊的病房里,还经常能看到一些来自基层的同志。他们带来第一手的工作情况,王稼祥都会认真倾听,并给出具体指导意见。

即使在最难受的时候,只要有同志来汇报工作,他也会坚持把事情听完、说清楚。护士们都说:"老首长的意志力真是太强了。"

就这样,一间普通的医院病房,因为王稼祥的存在,成为了一个特殊的革命工作站。这里不仅有组织生活,有理论学习,更有着对革命事业的执着追求。

五、生命不息、奋斗不止

1972年,北京的冬天格外寒冷。王稼祥坐在病床边的桌前,一笔一画地写着一封特殊的信。

这是一封"求职信",收信人是他的老战友周恩来总理。信中写道:"我现在身体恢复得不错,很想为党和人民再做些工作..."

此时的王稼祥已经66岁,那些镶嵌在体内的弹片仍时常作痛。但比起身体的病痛,他更在意的是还能为革命事业做些什么。

这封信很快就送到了周恩来的办公桌上。看完信后,周总理立即向毛主席作了汇报。毛主席听完后说:"应该很快让他出来工作。"

消息传回医院后,王稼祥立即开始为重返工作岗位做准备。他让护士把床头堆积的医疗档案搬走,换上了各类工作文件。

1973年,在一个风和日丽的上午,王稼祥正式重返工作岗位。同事们都被这位老同志的精神所感动,他不仅每天准时到办公室,还经常工作到很晚。

有一次,一位年轻同志看到他在揉太阳穴,关切地问:"王老,您要不要休息一下?"王稼祥笑着说:"革命工作哪有休息的时候。"

即便是在周末,他也常常带着文件回家继续工作。家人劝他注意休息,他总是说:"我已经休息太久了,现在要抓紧时间工作。"

每到阴雨天,那些老伤处的疼痛就会加剧。但他从不因此耽误工作,总是默默地吃几片止痛药,继续投入到繁忙的工作中。

1973年秋,一项重要的外事工作需要处理。当时王稼祥正在发烧,但他仍坚持参加了讨论会,并提出了许多建设性的意见。

会后,同志们劝他回家休息,他却说:"既然组织还信任我,让我工作,我就要把工作做好。"这种责任感感染了身边的每一个人。

直到1974年,王稼祥的身体状况开始急剧恶化。医生再三要求他住院治疗,他却总是说:"再等等,这个项目完成了再说。"

最终,在同志们的坚持下,他才勉强同意住院。但即使在病床上,只要清醒着,他就要过问工作。

就这样,从66岁重返工作岗位,到生命的最后时刻,王稼祥始终保持着一个共产党员的革命本色。他用实际行动诠释了什么是"生命不息、奋斗不止"。

在他生命的最后几年里,尽管身患重病,但他依然坚持工作,直到生命的最后一刻。这位经历过枪林弹雨、出生入死的老革命,用自己的一生诠释了一个共产党员的责任与担当。