大卫·林奇曾经说过一句话:“创意就像鱼,如果你想捉小鱼,留在浅水即可。但若想捉大鱼,就得潜入深渊。”

这句话完美诠释了他对于自己创作电影追求。

他不是那种创作电影小鱼的爆米花导演,所以,很多网友看不懂他的电影。

在现在这个三秒钟就要吸引我不要划走的短视频时代,看他的电影,对很多网友来说,是一个并不吸引人的挑战。

而他的去世,似乎意味着老一辈电影人所追求的考究的电影世界正慢慢远去。

2

我对大卫·林奇的喜欢由来已久。多年之前,我刚刚踏足广告圈,就有一位前辈送给我大卫.林奇的一本讲创意的书。是的,在我们眼里,他不仅仅是电影导演,他是一位创意人。因为他的电影,已经完全脱离了一眼看到底的浅白叙事。

而广告所追求的创意,跟电影是不分家的。其实,我知道在很多观众眼里,电影应该是什么。就像大卫林奇自己说的:

“小时候,我有个朋友,他告诉我他父亲是个画家,我以为他是个漆油漆的。”

我记得我第一次跟我老公的姐姐说我是做广告的,她立刻就说,是不是街上那种给人家做招牌刻字的?她对广告的理解,就像很多人对电影的理解一样。

具象,接地气。正如陈思诚的《唐人街探案》系列一样,人人都能笑,人人都能看得懂,人人都觉得热闹。不过,大卫林奇后来跟朋友深入的沟通,才发现画画绝非机械运动,就像广告也不是招牌刻字,而是一种艺术,并走上的这条道路。

所以,各位,大卫林奇最初,去了宾夕法尼亚美术学院学习,他是想要当一个画家的。只是学期末的比赛需要作品,他想要让自己的画动起来,才接触到了电影这个媒介,并且爱上了它。

“我喜欢蕴含抽象观念的故事,而电影的本事就在于此。”

所以,大卫林奇创造的,是一定要去电影院花足够的时间才能看懂的电影,如果只想靠三十秒看完一部电影的小

视频来获得对他电影的理解,一定会失望的。因为,他的电影,不是为三十秒小视频而生。他创造的,是值得去电影院看的电影。但我绝对不是说他看不起小视频和通俗易懂的东西,而是电影的本质,在他眼里就是如此,就是值得深究的艺术。

“人有时会说他们看不太懂某一部影片,但我想他们比自己以为的还了解得更多。因为我们生来就有直觉—我们确实拥有凭直觉了解事情的天赋。,”

他鼓励每个自认为自己看不懂电影的观众,都去跟朋友聊电影。

“电影很像音乐。它可以很抽象,但人有一种渴望,想要用理智理解它,随即就想用语言表达它。若无法这么做,就会觉得受挫。但若他们想的话,是可以由内而得出解释的。如果他们开始跟朋友谈,很快就会看出一些事情——什么是什么,以及什么不是什么。

他们可能会同意朋友的说法,或者加以反驳—但他们若是原本什么都不知道,他们怎能同意或反驳?有趣的是,他们知道的确实比自己想的更多。把自己知道的说出来,就变得更为清晰。当他们看到某个东西时,可以试着弄清楚一点,然后再跟朋友来来回回。他们会得到一些结论。这才站得住脚。”

其实这段话的本质就是互联网交流的本质。不要管营销大V说什么,每个人都可以有自己的看法,多聊,自然就有结论了。这也就是为什么现在电影好看不好看,大家都不看大V带什么节奏了。都看第一波看完电影的网友的集体口碑,再决定看不看。

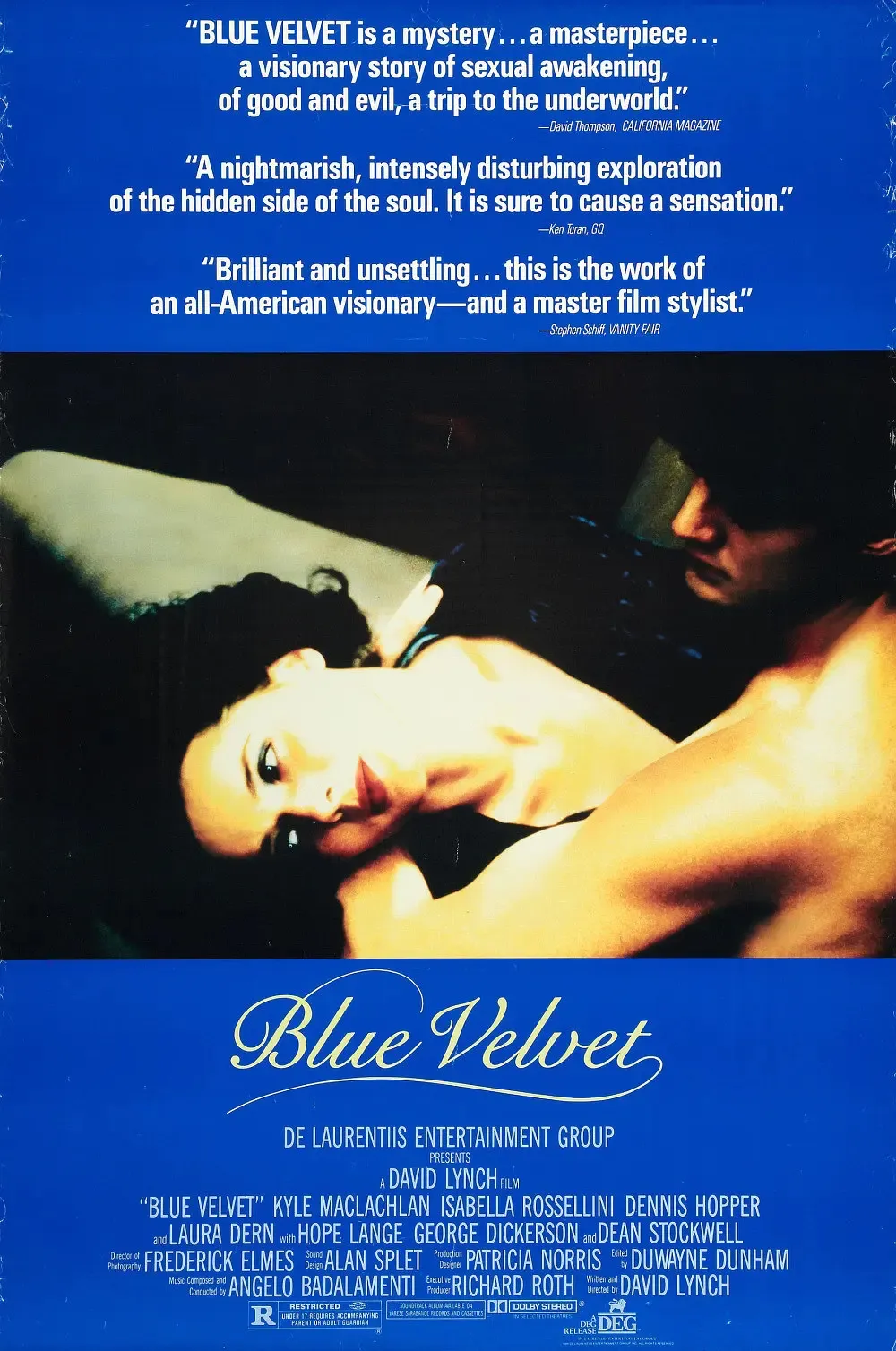

电影好看不好看,每个人都有发言权。这也是大卫林奇所一直努力创造的,带给每个人自觉感受的电影。真正的大师,从不高高在上,他必须具有洞察最普通人性的能力,才能做出最有内涵的电影。无论是他的《蓝丝绒》还是《穆克兰道》,或者美剧《双峰》,你大可以用自己的直觉去感受,而不是害怕自己不如影评人专业无法分析而去抗拒它。

不就是看个电影吗?谁还分三六九等了?最后,我想用大卫林奇的这句话作为这个回答的结尾:

“深渊里的鱼更有力,也更纯净。硕大而抽象,且非常美丽。“

但愿大家在一分钟看完一部电影之外,也给自己一个机会,领略到更有力,更纯净,更硕大而抽象的电影的魅力。