《——【·前言·】——》

在国民党将领的眼中,周恩来绝非简单的一个人物。尽管他身处敌对阵营,却从未让对手轻视他,甚至连最强硬的将领也不敢轻举妄动。

有人说,他的智慧超乎想象;也有人认为,他的手段极为高明。但无论怎样,周恩来在敌人眼中始终是个“难啃的硬骨头”。那他到底凭什么让当时的敌人心生敬畏,甚至在关键时刻选择退让?

惺惺相惜的校长和政治部主任

在民国时期纷繁复杂的政治舞台上,周恩来和蒋介石的第一次交集发生在黄埔军校。

军校里,蒋介石是大家长,周恩来管政工。学生们都说,去找校长办事要看脸色,找政治部主任从来不用愁。

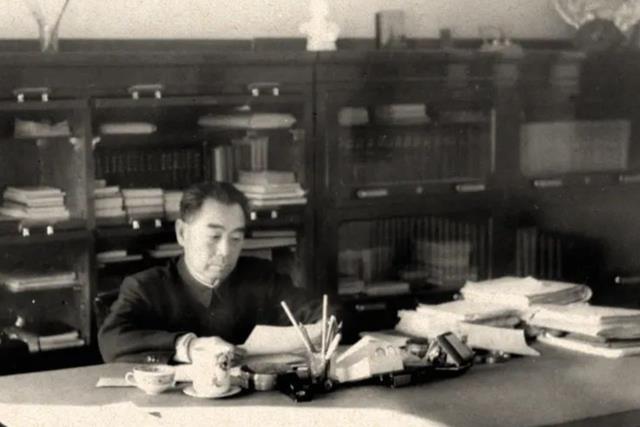

年轻的周恩来待人温和,做事有章法,对学生既严格又关心。他深知教育的重要性,常常亲自给学生们上课,讲解时事政治和革命理论。

他的课生动有趣,深入浅出,很受学生欢迎。课堂上,周恩来鼓励学生畅所欲言,发表自己的观点。

即使有学生提出与他不同的意见,他也会认真倾听,耐心解释。正是凭着这种亲和力,周恩来赢得了学生们的信任和爱戴。

蒋介石私下多次夸赞周恩来,说军校里自己最得力的两个帮手,一个是周恩来,另一个是邓演达。

蒋介石欣赏周恩来的才干和为人,常常与他交流办学理念。虽然两人政见不同,但在培养军事人才的大目标上却是一致的。

在周恩来的建议下,黄埔军校开设了不少思想政治课程,邀请进步学者来校演讲。这些举措极大地开阔了学生们的视野,提高了他们的政治觉悟。

那时的黄埔,正是国共合作的蜜月期,两个后来势同水火的政治对手,曾经有过真诚合作的时光。

蒋介石三次难倒

蒋介石是出了名的老谋深算,拉拢、分化、打压,手段了得。北伐军总司令的位子没坐热,他就打起了周恩来的主意。

一次饭局上,他开出政治部主任的高位,想拉周恩来入伙。周恩来一句"组织决定",把蒋介石的橄榄枝轻轻推开。

蒋介石没想到,自己的游说竟然失败了。他有些不甘心,又几次找周恩来谈话,希望能说服他改变主意。

但周恩来的立场始终坚定,他对蒋介石说:"我是一个共产党员,我的一切都要听从党的安排。"面对周恩来的坚定,蒋介石只能暂时放弃了拉拢的念头。

西安事变时,蒋介石被扣在西安,正是性命攸关的时刻。何应钦已经点齐了飞机准备轰炸,蒋介石的小命真悬在了半空中。

周恩来来到西安调停,不计前嫌,力保蒋介石安全。这一手漂亮的化解,让蒋介石不得不重新审视这个"对手"。

在谈判桌上,周恩来巧妙地平衡了各方利益,最终促成了和平解决事变的协议。

蒋介石虽然对被扣一事耿耿于怀,但不得不佩服周恩来的外交才能。他感慨道:"周恩来真是高明啊,这么复杂的局面都能化解。"

后来在重庆谈判桌上,蒋介石又动了拉拢的心思。周恩来的能力他是真欣赏,可惜这块好玉始终不肯为他所用。

谈判中,周恩来针锋相对,据理力争,坚决捍卫党的利益。即使在国民党统治的重庆,他也毫不退缩,敢于与蒋介石正面交锋。

每次谈判,周恩来都能用事实和道理说服对方,赢得了在场人的尊重。蒋介石见招拆招,却总是被周恩来占了上风。

无奈之下,蒋介石只能感叹:"像周恩来这样的人才,我这边实在太少了。"

宋家姐妹的另类选择:一个保护,一个感激

宋氏三姐妹在民国是响当当的人物。大姐宋霭龄嫁给孔祥熙,专搞金融;小妹宋美龄是蒋介石夫人;中间的宋庆龄最特别,她选择了支持共产党。

宋庆龄与周恩来是多年的好友,在革命道路上携手前行。周恩来曾多次帮助宋庆龄化解危机,两人建立了深厚的革命情谊。

宋庆龄和周恩来是志同道合的革命者。在上海的日子里,宋庆龄的家就是地下党的秘密联络点。她把重要文件藏在自己家里,还经常打探消息为周恩来提供保护。

有一次,特务们逼近宋庆龄的住处,情况十分危急。宋庆龄机智地把文件藏在衣柜的暗格里,然后若无其事地和特务们周旋。

特务们搜遍了房子,却一无所获。事后,周恩来得知此事,对宋庆龄的机智和勇敢大加赞赏。有宋庆龄这个"保护伞",特务们不敢轻举妄动。

在革命的艰难岁月里,宋庆龄和周恩来相互扶持,共同战斗,留下了感人至深的佳话。

宋美龄对周恩来的印象,从西安事变开始有了转变。她亲自到西安见周恩来,听他分析局势头头是道。

周恩来一针见血地指出何应钦"救人"的真实用意,让这位平日高傲的"第一夫人"也不得不佩服。

事后,宋美龄对周恩来的见解赞不绝口,认为他是一位真正的政治家。蒋介石安全回到南京后,宋美龄对救了丈夫一命的周恩来,一直心存感激。

她多次托人给周恩来送去礼物和慰问品,表达自己的谢意。

周恩来对此却并不在意,他说:"救蒋先生,是为了民族大义,并非为了个人恩怨。"宋美龄被周恩来的大度所折服,从此对他更加敬重。

最后的托付

陈布雷是蒋介石的智囊团首席,一手好文章写得蒋介石离不开他。

可在生命的最后时刻,这位金牌幕僚却选择将自己的后事托付给了周恩来。这一决定,令人费解又发人深省。

陈布雷的儿女都是共产党员,他已经看出国民党必败的结局。临终前他选择向周恩来托付自己的子女,这份信任值得玩味。

在那个动荡的年代,政治立场的差异常常割裂亲情和友谊。但陈布雷却超越了党派之见,将自己最宝贵的孩子托付给了周恩来。

他知道,只有周恩来才能给他的儿女一个安稳的生活,一个光明的未来。那天在梅园新村17号,两人密谈了整整两个半小时。

没人知道他们都谈了些什么,但可以想见,这是一次坦诚而深刻的交流。

一个政敌的高参,为什么会对周恩来如此信任?这背后,是周恩来人格魅力的体现,是他赢得敌我双方尊重的写照。

将军们眼中的周恩来:实在是个人物

阎锡山是山西的土皇帝,军阀出身却有点文人气质。在一次会议上,周恩来作了一个精彩的报告,深入分析了当前的形势和任务。

阎锡山听完后连连点头,赞叹道:"周先生真是了不起,这样的人才共产党里多得是啊!"随后,阎锡山还邀请周恩来到山西作客,两人畅谈了一整夜。

阎锡山对周恩来的才华和见识佩服得五体投地,甚至有些羡慕共产党有这样一位优秀的领导人。

冯玉祥那个大个子,听完周恩来讲抗日方略,写了"吃饭太多,读书太少"几个大字,算是拜服了。

冯玉祥是个豪爽的军人,对周恩来的刮目相看发自内心。他常常拉着周恩来的手说:"恩来同志,我这个糙人佩服你还来不及呢,哪里谈得上比。

你们共产党真有本事,把抗日的道理讲得这么透彻。"周恩来谦虚地说:"将军谬赞了,我们还需要向您多多学习。"

就这样,两个旗帜鲜明的政治对手,在抗日救亡的大业中握手言欢,结下了深厚的友谊。

卫立煌和周恩来的交情最深。从东征军时期就认识,一直保持着亦师亦友的关系。在东征军中,卫立煌是总指挥,周恩来是政委。

两人配合默契,战果累累。卫立煌常常向周恩来请教政治工作的方法,周恩来也虚心向卫立煌学习军事指挥的艺术。

师生情谊,战友情谊,在烽火战场中熔铸得更加坚不可摧。

抗战时期,卫立煌在前线打仗,周恩来来访,这位"支那之虎"放下将军架子,还是恭敬地叫一声"周主任"。

两人相见,话语投机,常常谈到兴起。卫立煌对周恩来说:"恩来同志,我当年在黄埔就看出你不一般。

现在你是国共谈判的代表,我这个老部下真是替你高兴啊!"周恩来则谦逊地说:"将军过奖了,我这个学生还需要您多多指教呢。"

1954年,周恩来忙着准备出国,还特意抽时间设宴欢迎回归大陆的卫立煌。

酒过三巡,周恩来动情地说:"将军,我们这些黄埔学生能有今天,都离不开您的教导啊。"卫立煌摆摆手说:"哪里的话,你们都青出于蓝而胜于蓝了。

恩来同志,我这把老骨头就交给你了,以后还要请你多关照啊。"周恩来连连点头,说:"将军放心,我们一定会好好照顾您的。"师生情谊,跨越了时空,跨越了党派,在新中国的土地上延续。

《——【·结语·】——》

周恩来的传奇不只在于他的政治智慧,更在于他的人格魅力。他让敌人变朋友,让对手成知己。

在刀光剑影的革命年代,周恩来用实力赢得尊重,用人格赢得信任。