在成都新都区春熙路的霓虹灯下,一个佝偻身影正以近乎专业的姿态切割盲道。3月31日深夜监控拍下的这组诡异画面,让62岁的拾荒者张某瞬间成为全网焦点。这不是行为艺术,而是现实版"城市拆解者"的作案现场——她手持特制撬棍,15分钟内精准拆解8块盲道钢板,动作之娴熟堪比专业施工队。

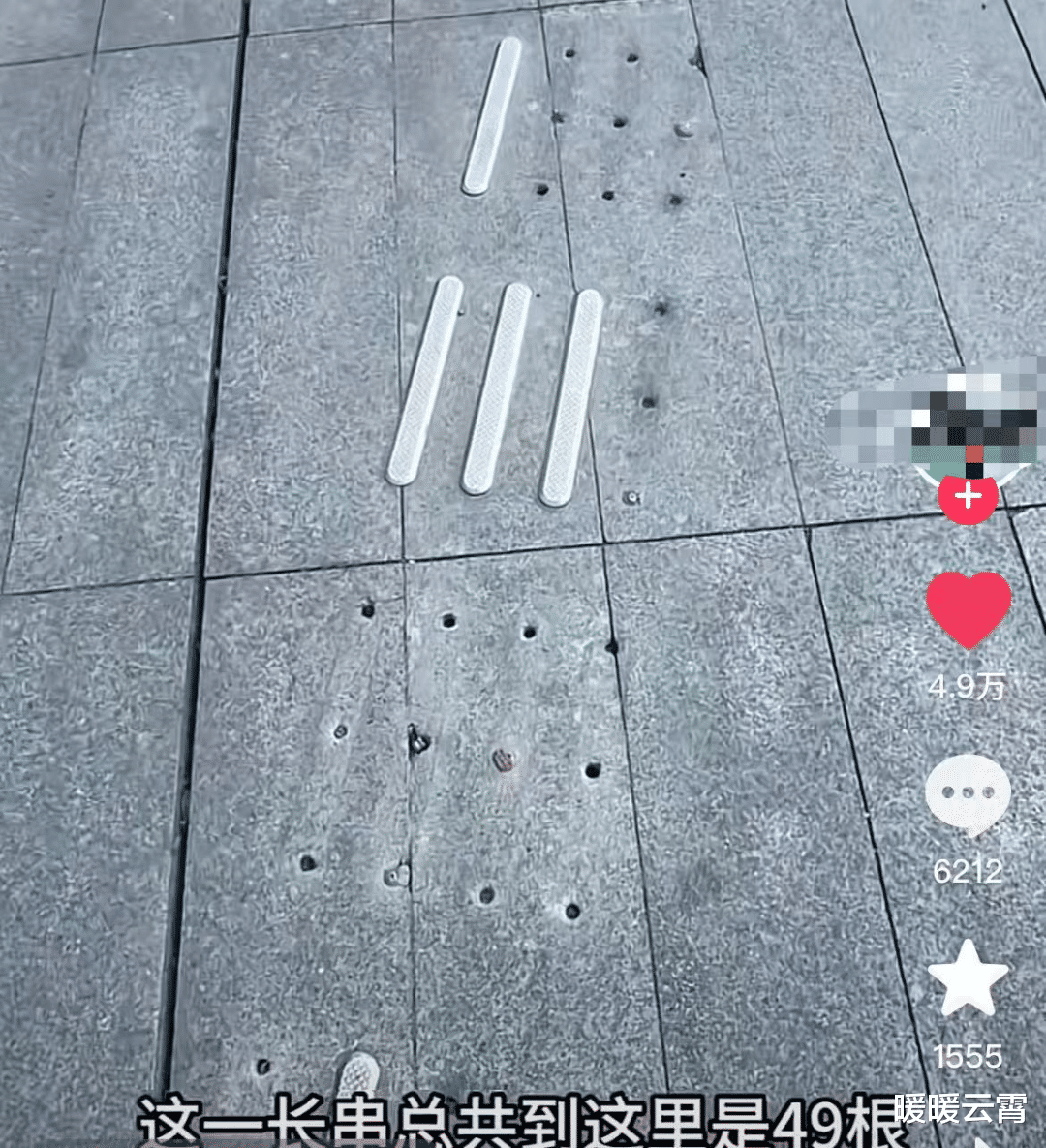

当目击者小陈试图劝阻时,这个在公交车上需要被让座的老人,竟展现出惊人的爆发力。她抱着30斤重的金属条疾走,消失在监控死角前,还留下几处明显被"修复"过的盲道缺口。警方后续调查显示,这段800米长的盲道存在37处人为破坏痕迹,部分缺口用水泥潦草填补,形成致命的"陷阱矩阵"。

这种破坏性拾荒已演变为新型城市顽疾。在贵阳观山湖区,市政部门去年曾查获专业盗拆团队,他们配备液压剪和信号屏蔽器,专挑深夜作案;杭州余杭区更出现"母子档",母亲负责望风,儿子用角磨机切割排水井盖。这些看似零散的个体行为,实则构成黑色产业链的末端环节。

当审讯室的强光灯打在张某脸上,她的供述令人愕然:每公斤不锈钢可卖4.7元,一晚"工作"能换得两日饭钱。这种畸形的价值换算公式,折射出底层群体中蔓延的"掠夺式生存逻辑"。就像贵州农妇王某的极端案例——她点燃整片山林只为收集灭火人员丢弃的矿泉水瓶,最终换来的是百倍罚款和3年刑期。

这种现象在扶贫领域呈现更复杂的样态。四川凉山某扶贫项目中,政府提供的脱毒马铃薯种薯,被部分村民换成劣质白酒;云南怒江的编织技能培训,遭遇学员"学三天要误工费"的荒诞要求。这些案例共同指向一个残酷现实:认知贫困的固化程度,往往与经济贫困形成正反馈循环。当我们批判个体道德沦丧时,更需审视系统漏洞。成都盲道钢板失窃案暴露三个关键问题:市政建材回收监管缺失、特殊群体行为干预机制空白、公共设施防盗设计滞后。对比日本采用的盲道陶瓷基复合材料,或德国应用的GPS追踪芯片技术,我国多数城市仍在使用极易被盗的传统金属构件。

在预防机制方面,南京玄武区试点"以工代赈"值得借鉴。该区组建由低保户组成的市容巡逻队,既解决就业又形成群体监督;深圳推出的"废品回收实名制",通过扫码溯源切断赃物流通渠道。这些创新表明,社会治理需要更精细化的"针灸疗法"。当我们凝视这些"破坏者"时,看到的不仅是个体堕落,更是文明进程中的集体课题。成都盲道事件后,视障人士互助会发起的"黑暗体验"活动获得10万人参与,参与者蒙眼行走破损盲道后留言:"每一步都是生死考验";北京某中学将市政材料课纳入必修,学生们设计的防拆盲道获得国家专利。

这个撕裂的故事里,我们既是观众也是主角。从上海推行"城市家具"设计标准,到杭州试点公共设施电子身份证,一场关于城市文明的修复工程正在展开。但比硬件升级更迫切的,是重构"城市主人翁"意识——当我们学会把盲道视为延伸的肢体,把井盖看作共同的脸面,文明才能真正落地生根。

这场发生在春夜里的盲道拆解事件,最终以刑事拘留画上句点。但它撕开的认知鸿沟,仍在等待更多元的社会力量来弥合。从智能监控系统的算法升级,到社区矫正的心理重建,再到废品回收体系的透明化改革,每个环节都关乎我们如何定义现代文明。毕竟,当一座城市的盲道安全到可以闭眼行走时,睁开的心灵之眼才能真正看见未来。