【流离失所】

1922年那个挺冷的秋天,毛泽东和杨开慧的大儿子毛岸英来到了这个世界。等到他八岁那一年,生活突然来了个大转弯。国民党的一个叫“铲共义勇队”的组织闯进了他们家,不仅把妈妈杨开慧抓走了,还连带把岸英和另外两个弟弟一起扔进了长沙协操坪那阴森森的监狱里。铁窗冷冰冰的,牢房暗无天日,这些恐怖的画面深深地刻在了岸英的小脑袋里。还好,岸英的舅舅杨开智和舅母李崇德不顾个人安危,拼死把他们三兄弟从那个鬼地方救了出来。

按照组织的计划,三兄弟被安排去了上海。那时候的上海,虽说是个热闹的大城市,但里面也是啥人都有,复杂得很。党组织呢,就通过一个叫“中国互济会”的组织,专门给那些革命烈士的孩子们弄了个大同幼稚园,三兄弟也就暂时在这个地方安顿了下来。可是,安稳日子没过多久,到了1932年的春天,因为国民党的逼迫,这个幼稚园就不得不解散了。

董健吾这位地下党工作者,悄悄地把两个兄弟接回了自己家里,像爸爸一样照顾他们。他虽然表面上是个看起来挺普通的牧师,但实际上,他胆子可大了,冒着天大的风险保护着革命家的这两个孩子。党组织每个月会悄悄送来三十块钱,算是给这俩孩子的生活补贴。但你知道吗,在那个乱糟糟的年代,这点钱真的不够干啥,远远不能保证两个孩子将来的生活。

后面还有更糟糕的事情等着呢。董健吾因为身份被揭穿,没办法只能逃跑,留下两个儿子给前妻黄慧英管。这日子过得,真是把黄慧英压得死死的,她心里的火没处发,就开始动手打两个孩子。岸英那时候也就十来岁,没办法,只能带着弟弟逃出家门。

后来那段时间,两兄弟实实在在体会到了啥叫生活不容易。他们在上海的大街小巷晃荡,靠捡些废品、帮人推推车来赚点生活费。天气冷的时候,要是饿了,他们就抱在一起暖和暖和;要是去街上要点吃的,他俩就轮流看着对方,别让谁吃亏了。这事儿,他们后来经常开玩笑说,就像是“现实版的三毛历险记”,但那时候的苦,哪是那些儿童漫画能画得出来的啊。

最让人难过的事儿,就是三弟岸龙不见了。那时候,岸龙病得很重,又发烧又拉肚子。为了能给弟弟看病,他的两个哥哥只能硬着头皮出门去求人借钱。等他们满心期待地带着钱回来时,却发现生病的弟弟已经没了踪影。他们俩在城市的大街小巷里找了好久好久,可三弟就像是融入了上海的迷雾里,再也找不回来了。

1936年夏天那会儿,组织终于在一座破旧庙宇里发现了历经风雨的两兄弟。为了让这两个革命的火种安全成长,组织就安排张学良的手下李杜,送他们去法国。打那以后,岸英和岸青就踏上了去外国求学的旅程,这也标志着他们人生新阶段的开始。

【报国为志】

1936年的时候,毛岸英才十四岁,他跟着李杜去了法国。到了巴黎,他发现这儿跟上海真的大不一样。街上没有追捕的人,人们也不挨饿,但毛岸英心里头老想着家乡,那股思乡的情愫总是挥之不去,缠绕着他这个少年。

康生在巴黎待了不长时间,大概就半年吧,然后就带着那两兄弟去了莫斯科。一到那儿,岸英就有了个新家,那就是苏联的第二国际儿童院。在这个新家,岸英可没闲着,他不仅学起了俄语,还接受了整套的马克思主义教育,真是收获满满。

1941年那会儿,德国法西斯打进了苏联,二十岁出头的岸英心里头那股子热血直往上涌。他连着给斯大林写了好几封信,就想上战场打卫国战争。斯大林呢,因为岸英的身份比较特别,好几次都没答应。但岸英那份真心实意最后还是把斯大林给说服了。转眼过了两年,岸英从军政大学顺利毕业,终于达成了心愿,当上了坦克连的指导员。

这十八年在国外的日子,对岸英来说,既是非常难忘的学习旅程,也是一次珍贵的革命锻炼。他从一个历经坎坷的小孩,慢慢变成了拥有执着信念的革命战士。小时候对父亲的想念,也随着时间,变成了对父亲革命理念的认可和尊敬。

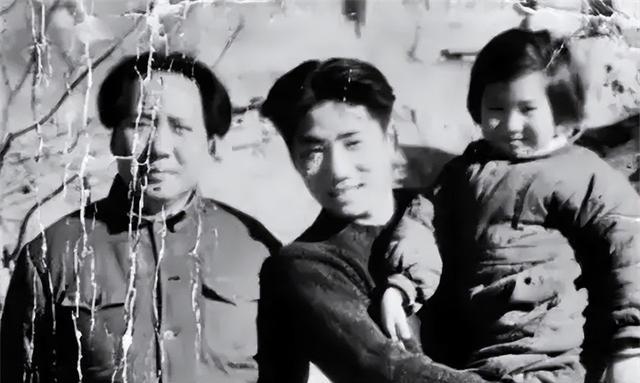

1946年刚开始那会儿,二十三岁的岸英好不容易回到了延安。这时候的他,早就不是当年在上海街头无依无靠、四处漂泊的小子了。看他那一身呢子大衣配上马靴,打扮得挺时髦,乍一看跟延安这儿的环境有点不搭。但你知道吗?他心里头早打定了主意,要为中国革命豁出去,干一辈子。

【劳苦磨砺】

1946年那会儿,毛岸英回到了他心心念念的革命摇篮延安,心里头那个激动啊,可还带着点紧张。毕竟,十八年没见过面了,但父子俩见面那一刻,并没有那种暖洋洋的拥抱和泪水。毛主席瞅瞅眼前这个穿着讲究、俄语说得倍儿溜的儿子,头一个念头就是得让他去“劳动大学”好好锻炼锻炼。

到了吴家枣园,岸英就踏上了务农的新路。这儿的乡亲们每天都起得特别早,睡得特别晚,忙着在南山那片地方开垦荒地。六十多顷的坡地上,龙柏、麻芮子和柠条长得密密麻麻,想要开垦出来,真不是件容易的事儿。岸英二话不说,主动承担起了最重的活儿,跟其他年轻小伙子一块儿,拿着锄头就上了山。就那么几天工夫,他手上就磨出了好多血泡,可他硬是一声没吭,咬牙坚持着。

岸英把身上那件有点外国味儿的呢子大衣给脱了,换上了朴素的粗布衣服,还戴上一顶草帽,彻彻底底地变成了个农民模样。他虚心地向村里的老农民请教怎么种地,不光听,还跟他们一起吃一起住,用他自己的实际行动,慢慢地赢得了村里人的信任和好评。

离开劳动大学之后,岸英紧接着就加入了那场轰轰烈烈的土地改革大潮里。他成了中央土改工作团的一份子,整天在村子里忙前忙后,和乡亲们挤在一个土炕上睡觉,一起吃那些简单的粗粮。在这段日子里,他深深感受到了农民朋友们的辛苦和不易,总想着法子帮他们解决难题。这段亲身经历,让他真切地懂得了农民的难处,也让他心里为人民服务的火苗烧得更旺了。

1949年,北平迎来了和平解放的好消息,但随后一个艰巨的任务就摆在了岸英面前。那时候啊,城里头还有好多地雷和爆炸物没处理,老百姓的安全受到了严重威胁。岸英二话不说,主动站了出来,带着工兵排的兄弟们一起去排雷。每一步都走得小心翼翼,生怕踩到地雷,每一次探测都像是跟死神打交道,但他一直都很镇定,带着战士们一点一点地把这些危险给清除掉。

1950年五一那天,岸英换了个新身份,在北京中山公园的露天音乐堂亮相了。他这回是担任外事活动的翻译,表现得那叫一个出色。站得笔直笔直的,说话声音响亮,翻译起来也是顺溜得很,一看就是个很有素质的革命小青年。这时候的他啊,已经完全没了刚回国那会儿的“洋味儿”,取而代之的是一种革命者才有的实在和坚毅。

【青山埋忠】

1950年夏天那会儿,朝鲜半岛上打响了战争。毛主席拍板决定,要让咱们的志愿军去帮忙。为了这事儿,他还在中南海摆了个小聚餐,就三个人:毛主席自己、彭德怀大将军,还有毛岸英。这顿饭,表面上看挺家常的,可实际上,里头藏着大任务呢。等彭大将军被点名为志愿军的总指挥时,岸英心里头就琢磨开了,他也想跟着部队去朝鲜。

毛岸英,已经28岁了,他是伟大领袖毛泽东的大儿子。从小,他就经历了不少风风雨雨,再加上受到老爸的亲身教导和榜样影响,他慢慢养成了对自己要求特别严格的性格。他从来都没把自己当成过什么大人物的儿子。在他的日记里头,经常能看到他这样问自己:“作为毛泽东的儿子,我做到位了吗?”

这句话反映了他心里一直背着父亲的高期望,还有他对自己的严格要求。朝鲜战争爆发后,刚结婚没多久的毛岸英,毫不犹豫地站出来,要求去朝鲜打仗。在出发前,他鼓起很大的勇气,直接向毛泽东提出了那个一直藏在心里的问题:作为他的儿子,自己做得够不够好,有没有让父亲失望。

毛泽东没有直接给出回答,只是告诉他,等打完胜仗回来,再由他老子亲自跟他解释这事儿。

动身的前一天夜里,岸英在医院陪着他爱人刘思齐,她刚做完阑尾手术。他憋着没提自己马上就要去朝鲜打仗的事儿,就默默地坐在病床旁边,眼里全是说不出的柔情。没想到,这一见面,竟然是最后一面了。

在朝鲜北边的昌城郡,有个叫大榆洞的地方,岸英一到那儿就立马忙开了。他既是作战时的参谋,也是管机要事务的秘书,手上的活儿一大堆,得处理好多文件,还得把各种关键的情报给翻译出来。战友们都说,岸英干起活来那叫一个拼命,经常都是熬到半夜还在忙。因为他的这股子认真劲儿,大家伙儿都对他竖大拇指,没过多久,他就当上了支部书记。

1950年11月25日那天,岸英因为前一晚忙着整理会议内容,睡得有点晚,所以早上起来看着还有点儿累。不过战场上的情况变化得太快了,美军那边派侦察机出来侦查,结果他们发现大榆洞那地方的发报信号特别频繁,就猜测这里可能是咱们志愿军的指挥所。

防空警报突然刺耳地响起,指挥部立刻下令让大家赶紧撤离。场面一下子乱糟糟的,但岸英和高瑞欣却冷静地留了下来,忙着整理那些作战地图和重要的文件资料。可就在这时,天空中传来了轰隆隆的响声,原来是四架美军野马战斗机飞了过来,紧接着,他们投下了一连串燃烧弹。眨眼功夫,大火就猛烈地燃烧起来,把周围的一切都吞没了。

当那个消息飘进北京城里头,周恩来为了让毛泽东心里别太难受,硬是把那份让人心里沉甸甸的电报给压了几天没告诉他。等主席最后看到那份电报时,他好久没说话,就轻轻叹了口气,说了句:“打仗嘛,总是会有人牺牲的。”可那天晚上,他坐在沙发上,烟一根接着一根地抽,眼睛望着远处,像是在想很深的事儿。

毛岸英走了好多年之后,那个一直藏在心底的问题,终于在一次深谈里被提了出来。刘思齐心里一直装着丈夫未竟的心愿。过了很久,她鼓起勇气,代丈夫向毛主席询问:岸英作为您的孩子,他做得够格吗?

听完这话,毛泽东好一会儿没说话,眼眶渐渐湿润了,他喉咙有些哽咽,轻轻地点了点头,用低沉的声音说,岸英真是个出色的孩子,他是我的荣耀。刘思齐也忍不住泪水直流,心里头五味杂陈:要是岸英还在,能听到爸爸这么夸他,那该多开心啊!

过了好些年,当人们在清理主席留下的东西时,意外发现了一个特别的小箱子,里头放着岸英生前经常穿的几件衣裳。大家伙儿都不知道,原来毛泽东一直瞒着所有人,悄悄地把这些衣物收藏了足足26年。这个小箱子里的遗物,无声地讲述着一个伟大父亲那份深藏不露、难以说出口的对儿子的深情厚爱,还有他心里那道永远都无法抚平的伤痕。