国家统计局发布的《中国妇女发展纲要(2011-2020)》统计监测报告显示,2020年,我国女性的平均预期寿命为80.88岁,男性为75.37岁。多项研究表明,男女性的寿命差仍在持续拉大,到2035年,我国男女性的预期寿命差可能增至7年。这意味着,会有越来越多的女性,不得不面对一个现实:她们将比丈夫活得更久,完成了为丈夫养老送终的任务后,她们需要独自走过人生的最后一段路。这是无数家庭的真实境况,也是许多老年女性必须直面的人生难题:伴侣走后,她们该如何面对孑然一身的孤独?经历了丧偶的悲痛,她们该怎样保持身心健康,重新找到生活的意义?

去年老伴病逝后,86岁的秀琴一夜之间老了。

秀琴原本是很有福相的那种老太太,脸庞圆润,身材丰满,齐耳短发梳得光滑水亮,见谁都是一副笑脸。

短短一年时间,大片黄褐色的老年斑爬上秀琴的脸,曾经饱满的双颊如今干瘪发皱,布满沟壑,像风干的橘子皮。

比起容貌的变化,更明显的衰老是,秀琴的精气神没了。

过年期间,女儿女婿开车带她去餐馆吃饭,她胃口不佳,几口就停了筷子;饭后去景区参观,她依旧兴致缺缺,没多久就借口要回家吃药,草草结束了行程。

几个在外地定居的子女三番五次提出,要接秀琴来自家住一阵子,秀琴却提不起劲儿,怎么劝都不愿去。

老伴走后,秀琴一个人在家,整日坐在沙发上发呆,想过去那些事儿。

结婚六十年,秀琴从未体会过轻松的日子。丈夫老李年轻时在一家国营工厂当司机,秀琴跟着他从农村来到城里,做了家属工。

孩子小时候,老李跑长途,时常不着家,秀琴里里外外地忙活着,一边做工,一边把五个子女拉扯大。

退休后,老李沉迷钓鱼和打牌,每到饭点才回家,扫把倒了都不会扶一把,秀琴继续包圆所有家务,拉扯完儿女,又开始帮儿女带孙辈。

老李70岁那年得了冠心病,心脏动了手术,自此身体状况一落千丈,离不了人。

为了照顾他,秀琴被困在家里,哪儿都去不了,活动范围仅限于家附近的三五公里。

秀琴在阳台上养的花

老李去世前最后几年,脑子已经糊涂了,大小便失禁是常事。

每回子女们去看望,秀琴都忍不住抱怨和数落老李,从老李年轻时的自私懒惰,讲到前几天“你爸又拉在裤子里了”。

但一说要给她请保姆护工,秀琴既舍不得花钱,也不放心外人照顾,总是语气强硬地拒绝,“我身体可以,你爸用不惯别人”。

老李是去年4月在家走的。那天,老李上厕所时摔了一跤,头磕在水桶上,秀琴着急去扶他,把腰弄骨折了。

当时老李看着没有大碍,去医院也没有查出问题,谁曾想两天后的凌晨,人突然不行了。

秀琴亲历了整个抢救过程,她给他做心肺复苏,喂药,打120——然而,没等到救护车来,人已经走了。

事后,秀琴反复说起那晚的情形,语气里是掩饰不住的懊恼,她总觉得是自己抢救不及时、手法不得当,老李才走的。

旁人都劝她,老李86岁了,这么大的岁数,走前没遭什么罪,也算是喜丧了。但秀琴始终无法释怀。

外孙们赶回家参加葬礼,秀琴坐在老李的灵堂里,拉着孩子们的手,一遍遍念叨着,“外公一直想看到你们几个结婚成家的,现在看不到了”。

秀琴和老李常散步的街道

老李的离开,带走了秀琴身上的重担,也带走了她生活的动力。

她再也不用为年迈的丈夫擦拭屎尿,也不必再担心万一自己走在丈夫前面,无法自理的丈夫该如何度过晚年。

儿女们都劝她多出去走走,计划着陪她回农村老家见见多年未见的亲人,但秀琴总说,“再看吧”。

早些年,秀琴的身体尚且硬朗,为了照顾老伴,无数出行计划只能搁置。

如今熬到老伴走了,她的身体也大不如从前,一年前受的腰伤至今未能恢复,时不时发作的腰痛仍然深深困扰着她。

想象中的轻松和解脱并没有到来,她依然被“枷”在老屋里——

过去是因为老伴,现在是因为她自己。

相伴半生的伴侣走了,如何面对孑然一身的孤独,是每个丧偶老人无法绕过的难题。

玉梅今年76岁,家住东北农村。前年,老伴确诊了癌症,从发病到去世,不过半年时间。

两人性格不合,吵吵闹闹一辈子,生气的时候玉梅也曾口不择言地咒骂他,“老王八犊子怎么不早点死”。

如今人突然走了,玉梅好不伤感,总觉得一颗心没着没落。

老伴走后三四个月,玉梅听从女儿的安排,卖掉老屋,住进楼房,和女儿住上下楼。

老屋太大,她一个人住害怕,更重要的原因是,平房打水、烧柴、扫雪都需要女婿出力,她怕给女婿造成负担,惹人嫌弃。

女婿帮玉梅装修新房

女儿孝顺,平日总喊玉梅去家里吃饭,可是时间久了,玉梅也觉得不自在。

她心思敏感,信奉“嫁出去的女儿泼出去的水”,总觉得自己是在倚仗女婿家生活,每次去女儿家吃饭,玉梅都要给女婿带点肘子、猪蹄之类的下酒菜,颇有些讨好的意味。

儿子家倒是自己家,但儿子住在县里,近几年和儿媳的关系剑拔弩张,玉梅也不敢轻易去打扰,生怕火上浇油。

“哪儿都不是自己家”,玉梅时常这样感叹。

她频繁地想起老伴,以前不管怎么打怎么闹,至少他俩是两口子,她有自己的家。老伴走了以后,她就像浮萍一般,无依无靠。

玉梅的老伴生前常在冬天修理果树

玉梅的外孙女也发现,姥姥虽然嘴上不说,但心里还是想念姥爷的——

姥爷年轻时是个木匠,后来老房子卖掉,大部分家具都留给了下一户人家,唯有姥爷亲手打的八仙桌和衣柜,被姥姥带去了新房;

姥爷生前劈了不少柴,足有几年的用量,结果柴没用完,人就没了,那些柴被送去爷爷奶奶家用,姥姥每次看到了,都要扒拉一会儿那些柴;

过去姥爷喜欢吃螃蟹,如今一家人再吃螃蟹的时候,姥姥会下意识地“嘲讽”一句,“那个短命的没吃到哦”……

老伴走后,玉梅觉得自己的生命也进入了倒计时。她对外孙女说,自己一天什么事儿都不想干,就是混吃等死。

家里冷冷清清,玉梅待不住,每天吃过饭,她就出门绕着镇子走一圈,经过认识的人家,就进去站一会儿,说两句话,然后继续下一站。

玉梅并不享受这个过程,她身体不好,走太多路令她感到疲累,但她不知道还有什么法子能打发时间。

玉梅生活的东北农村

根据《中国老年心理健康报告》,丧偶的老年女性中,约有35%-45%会出现明显的抑郁症状,约30%的老年女性表示感到“生活失去了意义”。

围着丈夫忙活了半辈子,如今秀琴觉得日子再没了盼头。

以前老李总是坐在客厅的沙发上,电视从早到晚开着,播放他喜欢的体育节目,秀琴在厨房洗衣做饭,每天忙忙碌碌,虽然辛苦,但也充实。

老李身体好的时候,两人还会出门散步,固定的线路,每天都走,也不觉得腻。

遇到事儿了,秀琴也会跟老李絮叨,即使他那时已经听不太懂,只是呆呆地望着她。

如今,老李走了,秀琴每天在家连个说话的人都没有。她不爱看电视,也没有什么爱好,唯一的娱乐活动就是刷短视频。

小区里有许多老太太的老伴都过世了,秀琴起初也常跟她们一起散步解闷儿,时间久了发现,老太太们爱嚼舌根,张家长李家短的说个没完,秀琴一辈子不愿说闲话、传是非,渐渐也和她们疏远了。

虽然走出悲伤很难,但有大量研究表明,女性强大的生活自理能力,善于表达情感的特质,以及更高的心理韧性,能帮助她们比男性更快地走出丧偶的悲痛,恢复正常的心理状态。

老凌今年86岁,爱人吴老师2020年去世,至今已有四年。

吴老师过去在武汉一所中学教音乐,为人正直,勤劳能干,老凌在钢铁厂当化验员。

夫妻俩感情很好,老凌每次倒班,吴老师都会骑自行车送她去厂里,下班了再接她回家,风雨无阻,直到老凌退休。

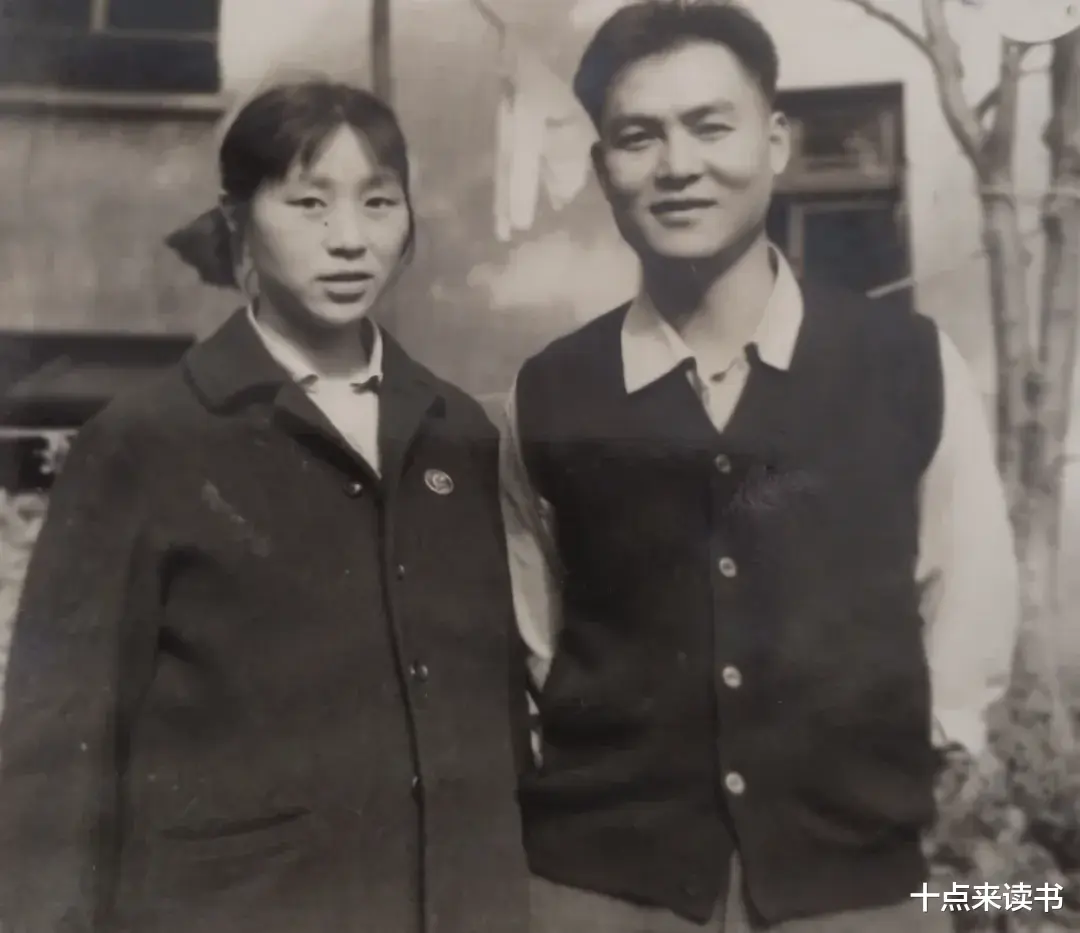

老凌和丈夫年轻时的合影

吴老师退休后没多久就生了病,靠轮椅代步,需要人照顾。

家中请了保姆,白天老凌忙自己的兴趣爱好,上老年大学,和姐妹们聚会唱歌,下午四点后再接替保姆的工作,推着吴老师去公园转转,买些他爱吃的食物。

家中虽有病人,但日子过得融洽。“没有争吵,多是我做主”,老凌说。

吴老师去世后,很长一段时间,老凌都沉浸在悲痛中无法自拔,在家打扫卫生,每触摸到一件老家具,她都会想起老伴在时的场景,继而泪眼模糊,久久无法平静。

老凌照顾生病的老伴

为了缓解对老伴的思念,老凌开始用手机写随笔,回忆往事,也记录当下的心情。

她年轻时在夜校当过几年语文老师,喜欢写点东西,每次洋洋洒洒写完几百字,就分享到家庭群里。

儿媳夸老凌写得好,对年轻人有启发,鼓励她把随笔发到社交媒体上,让更多人看到。

于是,老凌给自己注册了个账号,取名“凌奶奶的随笔”,隔三差五更新一篇,没想到竟意外地受欢迎。

许多网友被老凌的文字打动,夸她思维缜密,真诚豁达,说被她的随笔带回了旧时光。

也有不少年轻人把老凌当成人生导师,生活中遇到什么问题都向她倾诉,希望从她这里获得力量。

渐渐地,写随笔、发随笔、回复网友的评论,成了老凌新的精神寄托,帮助他人的成就感,让她重新找到了被需要的快乐。

当然,独居的孤独依然存在。小儿子一家定居北京,从小带大的孙女也去了外地工作,只有大儿子时不时会来家里探望,一天中的大部分时光,老凌仍是一个人度过的。

好在老凌爱好丰富,身体也还算硬朗。她每天去老年大学学习二胡,每周和姐妹们K歌、聚餐、郊游。

儿子们尽孝心要带她去全国各地旅游,她也总是欣然应允。孙女放假带朋友回家看望她,她高高兴兴地熬排骨藕汤,招待小客人。

老凌在公园散步

老凌在随笔里劝慰旁人,也劝慰自己:“多有丧偶老人沉浸在悲痛之中,整天回忆,孤单,无助,好像天都塌了,别人怎么劝都无济于事。

解铃还须系铃人,老人要学会自己调节心情,老年大学是很好的去处,K歌带给你快乐,旅游广交朋友。

孩子们为房贷车贷奔忙,我无所事事,没有任何负担,何必整天想东想西,节外生枝?”

丧偶的悲伤仍会时不时袭上心头,但比起沉溺在哀愁中,老凌更想抓住人生最后的光阴,尽情享受生活:

“我们这代人,年轻时受过太多磨难,现在更应该积极对待生活,把生命延续到极致,健康开心过好晚年”。