前言

几百元就能买到一个人的完整画像,从户籍信息到行动轨迹,从通讯记录到开房历史,一应俱全。为验证这一灰色产业的真实性,记者不惜以身试险,结果出乎意料。

普通人如何在这个几乎透明的数字世界保护自己的隐私空间?当你的身份证号、住址和密码被陌生人拿捏在手中,公民个人信息还有多少防线可守?

验证完毕后,记者联系湛江和佛山当地警方报警,警方立即介入调查,湛江警方表示会将情况反馈至上级部门,佛山警方则建议前往派出所当面处理,可见执法部门已对此类行为保持高度警惕。

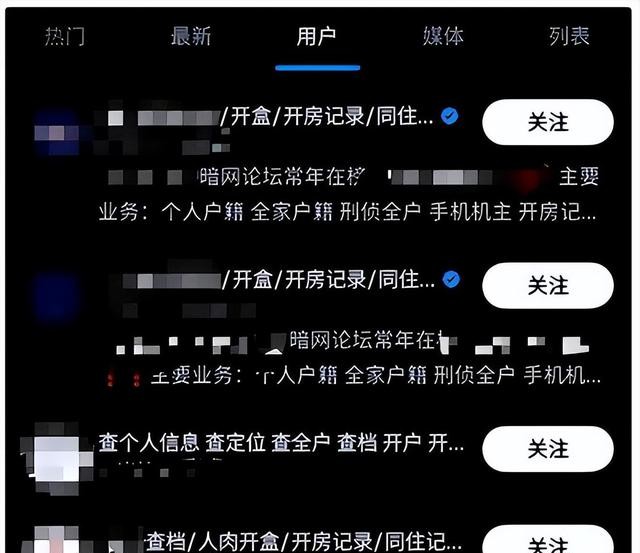

灰色生意链

想象一下,你的每一条个人信息都被贴上了价格标签,身份证号80元,户籍信息300元,开房记录一年800元,聊天记录一年1000元,这不是科幻小说的场景,而是当下黑灰产业真实的报价单,数据贩子将我们的隐私拆分打包,像超市商品一样摆在货架上等待出售。

这条灰色生意链条上,信息获取是第一环,黑客利用钓鱼网站和恶意软件,快递员从快递单上窃取收件人信息,不良App强制索要过度权限,饭店服务员偷拍身份证,每一个环节都可能成为个人信息泄露的源头漏斗,点滴收集的信息如同涓涓细流,最终汇聚成信息黑市的汪洋大海。

被扒光的世界,我们还能穿什么

首先,避免使用公共WiFi处理敏感事务,这些网络就像透明的玻璃房,你的一举一动都可能被他人窥视,若必须使用,请开启VPN加密连接,为自己的数据披上一层隐形斗篷,让窥探者看不清你的真实身份。

在APP权限管理上,要像守财奴看守金库一样吝啬,拒绝不合理的权限请求,特别是通讯录、位置、相册等敏感权限,当一个简单的手电筒APP要获取你的通讯录时,这背后很可能隐藏着数据窃取的黑手。

从技术层面,欧盟的GDPR为全球隐私保护树立了标杆,高额罚款让企业不敢掉以轻心,而区块链技术则为匿名化身份认证提供了可能,让你在确认身份的同时保持数据主权,不必将完整信息交给第三方。

科技公司也在开发各种隐私保护工具,如虚拟身份生成器、通信加密系统等,这些数字铠甲为个人提供了技术防护,但最根本的解决之道,仍在于全社会的共同努力,从教育普及到法律震慑,从技术防护到道德自律,构建一个多维度的防护体系。

结语

在这场数据与隐私的拉锯战中,我们每个人都是战士,也都是脆弱的被保护者。技术的双刃剑既能切断黑产的利益链,也可能割破普通人的隐私防线。保护个人信息安全,并非只是个体的战斗,更需要法律、技术与道德的多维护盾。

当你看完这篇文章,不妨思考:在便利与隐私之间,我们应该如何权衡?是否应该为了安全,接受更严格的实名认证和身份验证?欢迎在评论区分享你的观点。