前言

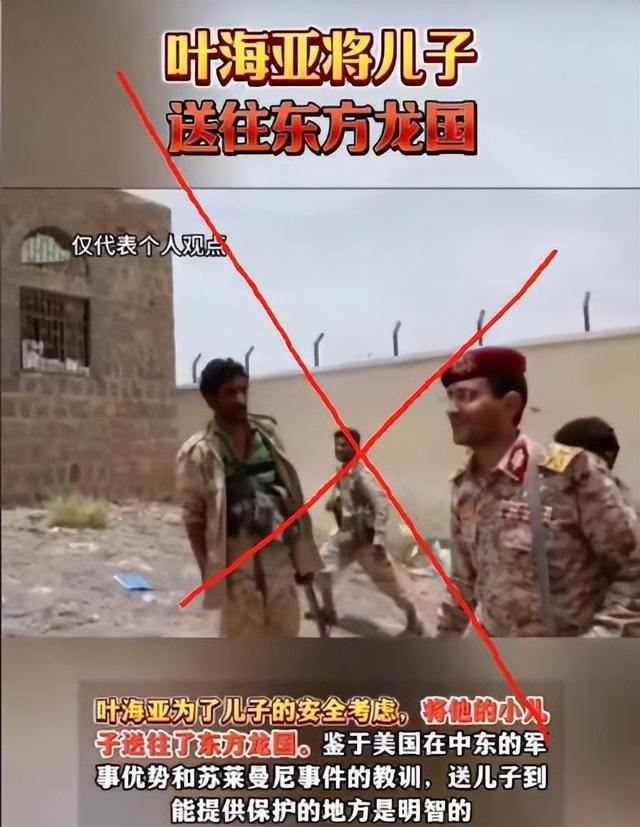

这些精心编造的故事以煽动性配图和离奇情节迅速传播,制造混乱。

这些谣言为何能快速流传?它们背后又隐藏着怎样的传播机制?

开局一张图,内容全靠编

在这场荒诞的信息战中,谣言传播者显然深谙人心理学,他们懂得如何精准戳中受众的情绪按钮,让虚假信息穿上情感外衣,以最快速度获得最大传播。然而,当我们摘下情绪的滤镜,仔细审视这些谣言的内在逻辑,其漏洞百出、不堪一击的本质便一目了然。

那么,为什么这些明显不合常理的谣言,依然能在社交媒体上疯狂传播?背后究竟是信息素养的缺失,还是特定心理需求的投射?又或者,这一切都是某种有组织的舆论操控?解码这场看不见的信息战,或许能帮我们更好地理解当代社交媒体环境下的认知挑战。

谣言为何能火

解码这场看不见的信息战,需要先揭开谣言传播背后的心理密码。在信息爆炸的时代,人们不再被信息匮乏所困扰,反而饱受信息过载之苦,在这样的环境中,为何偏偏关于胡塞武装的谣言能够一路绿灯,畅通无阻?

第三个推手是社交媒体的算法机制。当代平台的推荐系统更偏爱那些能引发强烈情绪反应的内容,因为这类内容更容易获得点赞、评论和转发。谣言往往包含惊人、愤怒或感动等情绪元素,天然契合了算法的偏好。这就像一个永动机,谣言引发情绪,情绪带来互动,互动增加曝光,曝光又传播谣言,形成难以打破的循环。

更值得警惕的是,这些谣言背后可能存在有组织的操控。通过分析23个传播胡塞谣言的头部账号,研究者发现它们几乎同时启动内容推送,使用相似的叙事框架和情感引导技巧,形成了一个协同运作的谣言生态系统。这些账号就像一个训练有素的管弦乐队,各自演奏不同的乐器,却共同奏响了一曲混淆视听的交响乐。

当我们透过现象看本质,就会发现这些谣言并非孤立存在,而是当代信息环境中的必然产物。它们利用人类认知弱点、社交媒体特性和知识鸿沟,在数字空间中畅通无阻。揭穿谣言的表面内容固然重要,但更关键的是理解其传播机制,才能构建起有效的心理防线。

那么,在拨开重重迷雾后,胡塞武装和叶海亚的真实面貌究竟如何?当我们抛开情绪化叙事,事实又会向我们展示怎样的真相?

胡塞真相

在这个信息爆炸的时代,辨别真相变得前所未有的困难,不仅需要基本的事实核查能力,更需要系统性的信息素养和批判性思维。那么,面对层出不穷的谣言,我们普通人该如何筑起自己的信息防护墙?

谣言防御指南

面对铺天盖地的信息洪流,构建个人的信息防护墙已成为数字时代的必备技能。就像我们会锁门防盗一样,在信息世界中,我们同样需要设置安全屏障,防止谣言病毒的入侵。那么,具体应该如何操作?

第三个防线是培养基础知识储备。谣言之所以能够蒙蔽人心,很大程度上是因为受众缺乏相关领域的基本常识。当我们对军事装备、国际关系或地缘政治有一定了解后,那些荒谬的谣言就会像纸糊的老虎,一戳就破。知识就是最好的免疫系统,能够自动识别并排斥那些不合逻辑的信息病毒。

在社会层面,平台责任不容忽视。社交媒体平台应当优化算法机制,减少对情绪化、极端化内容的倾斜推荐,建立更严格的谣言识别与标记系统。就像超市会对过期食品进行下架处理一样,信息平台也应当对明显违背事实的内容进行必要的标识和限流。

在这场没有终点的信息战中,每个人都既是参与者,也是守护者。我们无法阻止谣言的产生,但可以通过提升自身免疫力,构建社会防护网,最大限度地减少谣言的危害。面对那些色彩斑斓、情节离奇的信息泡泡,保持理性思考的能力,或许是这个时代赋予我们最宝贵的能力。

毕竟,在真相与谣言的较量中,胜利的天平终将倾向于那些保持清醒、坚持求证的人们。

结语

面对扑面而来的各种谣言,我们需要理性分析,严守媒体素养底线。信息时代,人人都是内容生产者,也是真相守护者。让我们共同构筑信息素养防护墙,不被谣言带节奏,做明辨是非的清醒人。

在这个信息爆炸的时代,你认为普通人最容易被哪类谣言迷惑?又该如何在日常生活中快速辨别真假信息?欢迎在评论区分享你的观点和经验。