在历史的长河中,许多人物的命运交汇、相遇,而某些瞬间更是决定了未来的发展轨迹。我们常常会问:究竟是什么让周恩来在仅仅26岁的时候,就担任了黄埔军校政治部主任这个重要职务?这个问题不仅关乎一个人的成长,更与那个动荡不安的历史时期息息相关。

黄埔军校:革命的摇篮

黄埔军校,这个充满传奇色彩的军事学院,自1924年成立以来,便成为中国近现代史上无数优秀军官的摇篮。它不仅培养了众多将领,更在国共合作、抗日战争乃至新中国成立的过程中,发挥了不可替代的作用。在黄埔,汇聚了李大钊、陈独秀等仁人志士,他们为了中国的未来而奋斗,肩负起历史的重担。

而在那么多青年才俊中,周恩来的出现,无疑是历史的精心安排。面对一个充满机遇与挑战的时代,他站在了历史舞台的中心。

历史人物的对比:戴季陶与邵元冲

戴季陶和邵元冲,作为黄埔军校的早期政治部主任,他们的经历与周恩来形成了鲜明的对比。戴季陶在任期间,致力于推动黄埔军校以政治工作为核心,使得军校的政治氛围浓厚。邵元冲则在后期承担起了更大的责任,巩固了学校的政治基础。

但是,他们所处的时代与背景各有不同。戴季陶经历了辛亥革命和五四运动,对国家前途有着清晰的认识;而邵元冲同样是兼具军事与政治才能的人物,他们的思想影响了后来的黄埔学子。而这一切,都为年轻的周恩来提供了学习和成长的沃土。

周恩来的背景:一位年少成名者的崛起

周恩来出生于1890年,其家庭环境给予了他良好的教育基础。然而,真正改变他命运的,是他在海外的学习经历。在法国和德国求学期间,周恩来接触到了西方的先进思想,尤其是社会主义和马克思主义。这段时间的积淀,使得他在回国后,能够迅速适应并进入政坛。

1921年,周恩来加入了中国共产党,这为他的政治生涯奠定了基础。在他身边,有许多志同道合的伙伴,张申府便是其中之一。张申府不仅是周恩来的入党介绍人,更在他加入政治圈的过程中扮演着重要角色。

张申府的角色:引路人

张申府的身份不仅仅是周恩来的支持者,更是他成功的推手。他在黄埔军校的影响力以及与蒋介石的关系,为周恩来的推荐铺平了道路。在蒋介石眼中,周恩来的政治才能与卓越的组织能力,无疑是未来接班人的理想选择。

通过张申府的引荐,周恩来进入了黄埔军校的决策层。这个过程看似平常,实则涉及了多重力量的博弈。在那个政治动荡的年代,如何站稳脚跟、赢得认可,显得极其重要。

周恩来的任命:历史的转折点

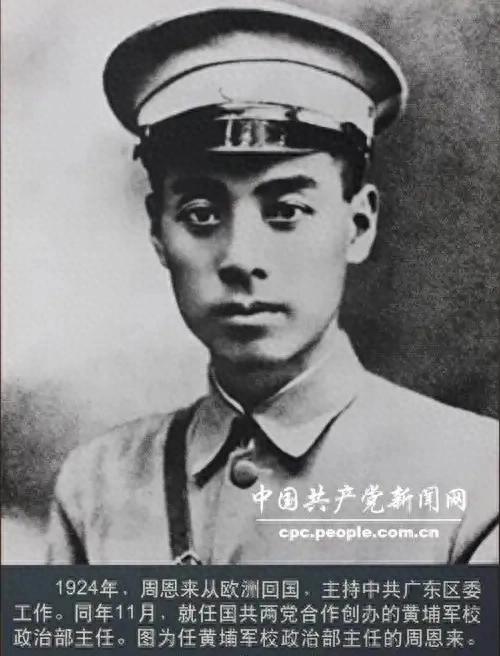

1924年11月,周恩来被正式任命为黄埔军校政治部主任。这个职位,不仅意味着他在黄埔的影响力提升,更代表了他在全国范围内的重要性。周恩来的任命背后,是共产国际的支持——这一点对于一个年轻的共产党干部来说,意义非凡。

他的任命并不是偶然,而是在特定历史背景下的必然结果。当时的黄埔军校,正处于国共合作的高潮期,周恩来的身份无疑使得这一合作更加紧密。他所具有的国际视野和独特的革命思想,正好契合了当时的历史需求。

共识与分歧:黄埔的历史变迁

在黄埔军校,周恩来遇到了许多志同道合的伙伴,但也面临着内部的分歧。一方面,他与蒋介石等国民党中的保守派之间存在着利益冲突;另一方面,他则需要与党内的其他激进派进行统筹协调。这种复杂的关系网,使得周恩来在处理事务时不得不小心翼翼。

与此同时,周恩来依然保持着对时代发展的敏锐感知。他知道,在这场历史的竞争中,只有把握住机会,才能在风云变幻中开辟一条属于自己的道路。

结论:历史的见证与未来的启示

周恩来从黄埔军校的任命到日后的辉煌历程,正是个人成长与历史潮流交融的缩影。他在26岁时担任政治部主任,既是他个人能力的体现,也是时代赋予他的使命。在这个过程中,周恩来的坚持、智慧与勇气,使得他在历史的洪流中脱颖而出。

如同一颗星星,在历史的天空中闪烁,指引着后人不断探索、追寻属于自己的光芒。周恩来的故事,不仅是个人的传奇,更是一个时代的印记,深深植根于中国现代史的土壤之中。或许,这正是我们在探讨历史时,更加需要铭记的东西。在未来的路上,我们依然可以从他的经历中汲取智慧,续写新的篇章。