3月29日晚,一场发生在高速公路上的惨烈车祸,瞬间点燃网络舆论。小米SU7车型在高速上与隔离带水泥桩猛烈碰撞,导致车内三位女大学生全部遇难。这起事故不仅令人痛心,更引发了对智能驾驶技术安全性的广泛质疑和反思。

事故发生时,三位年轻女子驾驶着小米SU7,原本计划次日前往安徽池州参加事业编考试。然而,在行驶途中,由于高速公路施工,车辆所搭载的智能驾驶系统未能及时检测到路上障碍物,系统在短短两秒内切换为人工驾驶模式。但此时,车主根本来不及作出有效操作,致使车辆直接冲向了隔离带上的水泥桩,随后车辆发生猛烈爆燃。当救援人员赶到现场时,两位车内女孩的身体已经被高温吞噬,基本炭化;另一位后排乘客虽然被勉强救出,但最终仍因伤势过重而宣告不治。事故车辆在烈火中几乎只剩下一具残破的车架,触目惊心。

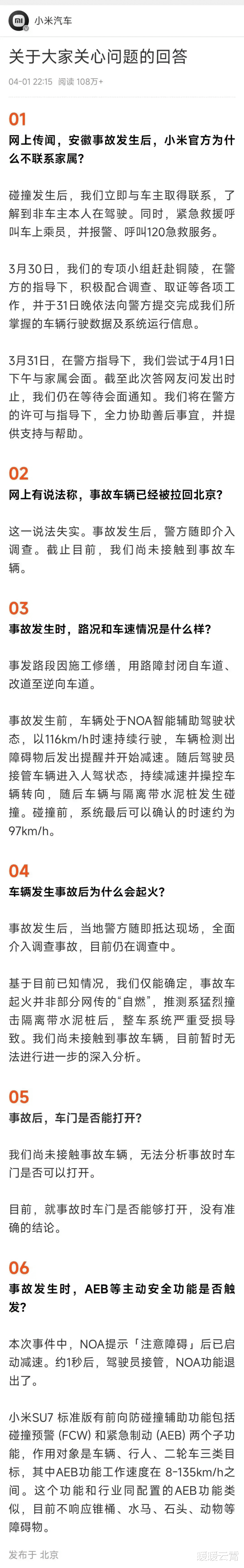

这场意外不仅夺去了三个原本充满希望的年轻生命,更让人们对智能驾驶技术产生了疑问。车主小罗原本已与男友订婚,即将开启新生活的篇章,谁料这一趟出行竟成为了通向永别的终点。事故发生后,死者家属纷纷站出来质问:为何车门在关键时刻被“锁死”,致使乘客无法逃生?为何智能驾驶系统从预警到人接管的反应时间仅为2秒,几乎让人无法作出正确判断?为何车辆在碰撞后会瞬间起火?所有这些问题,都在向我们敲响警钟。

小米方面迅速作出回应

雷军更是在微博上公开表示

将全力配合事故调查,回应社会和家属的关切。

尽管如此,公众对该车型及其智能驾驶功能的质疑声依然高涨,认为这是技术缺陷与侥幸心理相叠加的恶果。

从现有信息来看,这起悲剧绝非偶然。一系列风险因素在这起事故中集中显现:深夜高速行驶、施工路段视线不良、智能驾驶系统的失效以及驾驶员的分心操作,共同构成了一场灾难性的连环反应。据小米提供的数据,事故发生前17分钟内,车辆在NOA模式下行驶速度达到116公里/小时,而碰撞时车速仅降至97公里/小时。众所周知,多项汽车碰撞实验表明,车辆在64公里/小时的速度下已存在较大安全隐患,80公里/小时则是公认的安全临界值。一旦高速碰撞,车内人员的生命安全便岌岌可危。

更令人触目惊心的是,事发前16分钟和8分钟时,监控数据均显示车主处于分心状态,并且双手未能始终紧握方向盘。直至最后约100米的距离内,驾驶员才试图做出反应,但短短2秒的反应时间显然远不足以避免悲剧发生。即使是顶级F1赛车手,在如此极端的情况下也难以保证安全避让。

事故发生地点沿线均设置了多重警示标志:距事发地3公里处就有施工警示字幕,2公里处、600米处分别设有施工警示牌

紧接着还出现了60公里/小时的限速提示。

若车主能及时注意到这些标志,调整车速或提前变道,事故或许能够避免。然而,智能驾驶系统在如此明显的路况变化面前竟未能有效响应,驾驶员本人亦未能意识到问题严重性,最终导致了不可挽回的后果。

受害者家属的声音更是令人心碎。小罗的母亲在接受采访时表示,自己一直在提醒女儿,现阶段的智能驾驶技术尚不成熟,绝不能过度依赖。然而,年轻的她们或许正是因为对未来充满信心与憧憬,才未能将这番忠告放在心上。如今,一切都已成为无法挽回的悲剧。

近年来,关于智能驾驶系统的争议不断。此前,小鹏汽车曾因辅助驾驶功能失误而发生事故,特斯拉在Autopilot模式下也曾因未能正确识别路况导致车辆冲出路外、起火致死。这一连串事故的发生,无不表明:智能驾驶技术虽已成为众多车企营销的亮点,但其实际功能仅限于辅助驾驶,而绝非完全代替驾驶员。事实上,从技术层面划分,智能驾驶系统通常分为L1至L5级别,而只有达到L3级别时,驾驶员才能在高速公路上短暂放松双手,但目前尚无任何一家车企能真正实现这一标准。

在营销宣传中,各大车企往往通过“NOA”、“FSD”等高大上的名词来包装智能驾驶技术,让消费者误以为已达到完全自动驾驶的境界。现实中,当遇到特殊情况时,系统迅速退出智能模式,将反应时间压缩到仅有几秒钟,最终将事故责任归咎于驾驶员。这种做法不仅对消费者极不负责,也给广大依赖智能技术出行的人群敲响了警钟。

不可忽视的是,中国复杂多变的路况同样对智能驾驶系统提出了严峻考验。无论是突发的路障、坑洼不平的路面,还是不断变化的施工区域,都使得智能驾驶系统面临着巨大的挑战。技术虽然在不断进步,但在这些“活”的路况面前,冰冷的数据和算法显得捉襟见肘。正如专家所言,数据可以不断修正,但每一次疏忽都可能导致不可挽回的生命损失。驾驶员只有在驾驶时保持高度警惕,才能最大程度上保障自身安全。

这起事故不仅是一次惨痛的个人悲剧,更是对智能驾驶技术安全性的一次严峻拷问。它告诉我们,在享受科技带来便捷的同时,千万不能忽视对生命安全的基本尊重。无论科技如何发展,人类始终需要对突发状况保持足够的警觉和应变能力,不能轻易将生死交付于机器和数据的计算之中。

随着调查的深入,相关部门必将给出一个公正的结果。然而,在此之前,这起事故已经为广大消费者和整个汽车行业敲响了警钟:智能驾驶技术虽在不断革新,但现阶段的成熟度和安全保障远未达到完全代替人类驾驶的水平。真正的安全驾驶,依旧需要驾驶员时刻握紧方向盘,保持对路况的敏锐观察和即时反应。科技与安全之间,唯有对生命的无限敬畏,才能赢得未来的信任与希望。

这场悲剧不仅提醒了我们技术的局限性,更呼唤着全社会对智能驾驶安全标准的重视和完善。只有将人命关天的安全理念融入到每一次技术迭代中,我们才能真正迎来一个既便捷又安全的出行新时代。