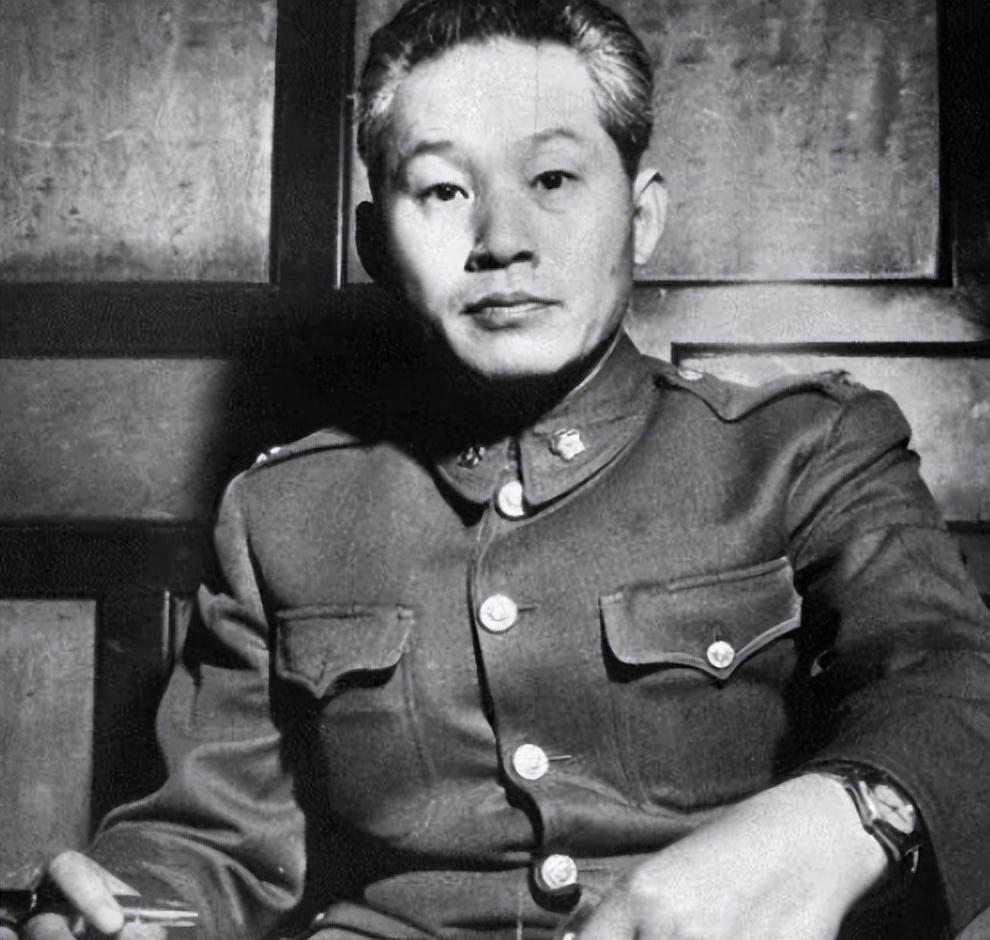

西方军事学家曾评价国民党将领孙立人是“东方隆美尔”,因为他有出众的军事才能和骄人的战绩,还十分擅长指挥机械化部队作战。

在众多国人眼中,孙立人又是抗战中军级单位将领中歼灭日军最多的将领,堪称“抗日名将”。不过,就是这样一位民族英雄,却在国民党高层不受重视,饱受嫉妒倾轧之苦,蒋介石甚至想要将其除之后快。就连曾经的国民党名将杜聿明晚年提起孙立人时,都说“孙立人根本谈不上民族英雄,他只不过是一个卖主求荣的小人罢了。”

孙立人到底是谁?他做了什么事?为何会在国民党内部如此不受待见。他跟杜聿明之间又发生了什么?

1990年12月8日,孙立人出生于安徽庐江县金牛镇,父亲孙熙泽26岁时便在“江南乡试”中中举,先后担任济南、烟台地方审判厅丞、登州知府等职务。1912年,孙熙泽又成为了段祺瑞皖系的重要文职人员,担任山东审判厅厅长、国会议员等职。受家庭环境影响,孙立人学业有成。

1914年,孙立人以安徽省第一名的成绩考入了清华庚子赔款留美预科。预科一共8年,在清华大学读书期间,热爱体育运动的孙立人担任了篮球队队长,并于1921年被选进中国国家男子篮球队担任主力后卫。同年5月,第五届远东运动会在上海举行,中国队先后击败菲律宾、日本队,在国际大赛中获得了第一次篮球冠军。

作为篮球队后卫,孙立人十分魁梧,身材结实,相貌堂堂。后来,他在从军后选拔军官时,竟然也将身材、相貌作为提拔标准,那些身材矮小、相貌一般的人对他颇有微词。

1924年,孙立人从清华大学毕业,顺利考取了公费留学,直接进入普渡大学三年级,一年后,他顺利取得学士学位,并进入美国的一所桥梁公司担任工程师。

令人不解的是,工作4个月后,孙立人却突然改变了心意,决定从军,考入了有着“南方西点”之称的弗吉尼亚军校。在这里研习军事期间,孙立人熟练掌握了各种武器、车辆和坦克的运用,西方军事理论更是烂熟于胸。受西方军事理论影响,阵地战和武器决定一切的观点成为了孙立人在日后军事作战中的重要支柱。

1927年,孙立人毕业后,先后前往英国、法国、德国等地考察军事,于1928年回国。正式开始了自己的军旅人生。

1932年,孙立人调任财政部税警总团第二支队上校司令兼第四团团长。税警总团是财政部长宋子文一手负责创建的,武器全部购自美国和德国,排以上的军官大都由留美学生担任。可见,宋子文是十分支持归国的留学人才训练、指挥军队的。

孙立人在职期间,将中国传统教育与美国军校的西方教育方式结合在一起,制定出了适合自己的一套训练制度和方法,形成了一套不同于其他国军部队的训练操典,这也被称为“孙氏操典”。

1937年,淞沪会战打响,孙立人率领税警总团参战,战斗中,孙立人身先士卒,全身负伤十三处,生命迹象微弱,昏迷了三天三夜才醒了过来。

1938年,伤势痊愈后,孙立人再次参加了保卫武汉的战斗,立下赫赫战功,他也凭此开始在军界小有名气。

国民政府迁都重庆后,孙立人奉命前往长沙负责税警总团的重组工作,在他的带领下,两年后,这支总团的规模扩大到了六个团的规模,成为了国民党最精锐的部队之一。

1941年12月,蒋介石下令,要求财政部将税警总团的半数兵力重编为第38师,作为交换条件,财政部提出由孙立人担任师长。就这样,孙立人晋任少将师长,领导指挥第38师,隶属第66军。

1942年2月,中国组成远征军,下辖第5军、第6军和第66军,孙立人率领38师抵达缅甸参战。

孙立人个性独特,受西方思想影响严重,对于国民党军队中存在的派系之争,特别是仗势欺人的黄埔系很是看不惯,这也造成了他在国民党军中既孤傲又独立的局面。

1942年4月,孙立人率领新38军抵达缅甸,参加曼德勒会战。4月17日,西线英军步兵第一师及装甲第七旅遭到日军包围,被困在仁安羌,陷入了弹尽粮绝、没有水源的绝境。

英军指挥官亚历山大要求刚刚抵达缅甸的中国远征军赶赴仁安羌,将7000多名英军救出来。这一要求遭到了杜聿明的果断拒绝。

杜聿明为何会断然拒绝英军提出的解救计划呢?因为他跟英军打过交道,他深知英军根本没有打算跟日军正面对抗,与其说是让中国远征军去解决被围的英军,倒不如说是想让中国远征军当英军的人肉沙包,专门替他们挡子弹,以便他们退往印度。

这并不是杜聿明胡思乱想,而是有前车之鉴。早在1941年,英军就曾求助过中国,当时,戴安澜将军立即率领200师奔赴缅甸同古,展开营救计划。但没想到的是,英军却在戴安澜将军抵达后,不打一声招呼便偷偷逃跑了,只留下戴安澜将军率领200师与日军苦战,替他们挡子弹。

所以,当中国远征军一抵达缅甸再次被要求去营救英军时,杜聿明直接拒绝,并与英军指挥官发生了激烈争吵。

这时,见双方都不肯妥协,孙立人突然站了出来,他对亚历山大说:“我愿意带一支千人小分队,去仁安羌解救被困的英军。但是,你们要答应一个条件,必须在阵地坚守48小时。”

就这样,孙立人率领千人小分队踏上了解救英军的道路,这一战也让他一战成名。他指挥部队攻击日军侧翼,打开了一个缺口,最终解救了7000英军。

这一战是中国远征军进入缅甸后打的第一场胜仗,孙立人指挥一千兵力击退了数倍于己的敌人,救出了7000英军。此后,孙立人三个字轰动了全球。

英军获救后,亚历山大指出:目前日军的攻击重点集中在西线,因此,远征军应该将主力调往西线,安排在英军侧翼。

杜聿明十分清楚,亚历山大的目的还是想让中国远征军为他们挡子弹。尽管他心中百般不愿,但处于政治等因素影响,不得不选择妥协,将两个主力军部署至西线,掩护英军撤退。

在掩护英军撤退过程中,英军计划在过河后炸掉浮桥,独留我军在对岸与日军作战,孙立人得知后,愤怒掏枪指着英军指挥官,我军这才得以顺利过河。

英军在撤过曼德勒后,继续向西撤退,计划逃亡印度。并对中方表示:“中国远征军也可以撤往印度,但必须要跟在英军的身后。而且,撤入印度前,必须放下武器,以难民的身份进入。”

杜聿明已经对英军彻底失去了信心,他不愿远征军给英军殿后充当人肉盾牌。于是,杜聿明决定率领中国远征军北上,返回云南。孙立人率领新38师殿后。

5月9日,杜聿明发现日军已经占领了滇缅公路上的密支那,切断了远征军北上的所有路线,要是想回国,唯一的路就是走野人山。野人山是一片覆盖数百里的原始森林,里面各种毒虫猛兽。

已经没有了退路的杜聿明下令部队穿越野人山回云南,并命令38军继续殿后。这一安排遭到了孙立人的质疑,他指出:“绕过密支那经野人山路途较远,且道路艰难,渺无人烟,给养困难。目前远征军尚有四个师,不如集中兵力,趁敌立足未稳,夺回密支那,继续沿滇缅公路回国。”

杜聿明没有接受孙立人的建议,孙立人也拒绝服从杜聿明的命令:“我不能拿自己士兵的命去冒险。我宁可去给英军当人肉盾牌。”

杜聿明和孙立人两人僵持不下,最终选择了分道扬镳。杜聿明率领部队穿越野人山回国,而孙立人则跟随英军撤往印度。

在撤退途中,孙立人和众将士们一起冲锋陷阵,多次打退日军进攻,部队的装备不仅消耗殆尽,反而还在撤退途中收容了难民和英印散兵。

转战经月,孙立人终于率领新38师抵达了印度边境。然而,英国驻印边防军却要求中国军队放下武器,以难民的身份进入印度。英军的做法遭到了孙立人的断然拒绝,孙立人立即命令部队准备战斗。

当时,正在被新38师解救过的英军第一师师长在当地医院接受治疗,得知情况后,他警告英驻印边防军指挥官说:“这支中国军队是能打仗的,要是不相信你亲自去看看吧。”

英驻印边防军指挥官来到新38军的驻地,孙立人立即组织了一支仪仗队迎接。英军将领一来到这里,便看到了200名战士们精神饱满地站在了门口,像一堵墙一样。虽然他们身上的军装已经破旧不堪,但这丝毫不影响军容。仪仗队前面,摆放着两门小钢炮,四挺重机枪。

英军将领见状,更为吃惊,因为之前从缅甸撤回来的英军,有的连身上的衣服都扔了,更不用说这些武器了。他好奇地问中国士兵:“这重机枪是你们扛过来的?”

中国士兵大声回答道:“武器就是我们的生命。人在武器在。”

英国将领这才真正理解了那名师长的警告。

第二天,新38师队列整齐,迈着铿锵的步伐开进了印度。

再来看看进入野人山的杜聿明吧。

刚进入野人山的第一个星期,部队战士们显得十分轻松,野人山的外围跟普通的丛林没有太大的区别。然而,到第二个星期开始,随着战士们走进野人山腹地,恶劣的环境让他们彻底笑不出来了。

这里高温多雨,自进山后,身上的衣服就没有干的时候。随着时间的推移,很多人的身体部位开始出现溃烂的情况,疾病开始在战士们之中蔓延。

除了身体上的伤痛外,战士们携带的干粮也已经见底了。他们开始吃皮带、皮鞋。在原始森林中打猎是最愚蠢的一个办法。因为这里隐匿着各种动物,毒虫、毒蛇遍地,很有可能打不到任何猎物,而让自己成为了猎物。

树上的野果子就更不用说了,轻轻舔一口便中了剧毒,疼地满地打滚。在穿越野人山期间,被毒死、饿死的战士们不计其数,其他活着的人则像个没有感情的机器般一个劲儿地向前走,没有人能够保证自己会活着回去。

就连杜聿明也因此患上了严重的疾病,这些病在日后时时刻刻折磨着他,困扰了他大半生。

杜聿明之所以痛恨孙立人,是因为在他看来,英国军队如此对待中国远征军,孙立人还愿意为其挡子弹,甚至还同意了以难民的身份退至印度。这无疑是“卖主求荣”的行为。但他没有想到的一点是,野人山竟然如此凶险,导致大半战士们折损。

实际上,孙立人和杜聿明两人没有对错之分,只有理念不同。

在孙立人看来,就算英军不可信,但为了手下的战士们,他不能冒险进野人山。丢面子总比丢命好。更何况,孙立人在撤退至印度后,也没有丢掉面子,新38军军容整洁,受到了应有的待遇。