你知道江南最大的地下宫殿在哪里吗?

你知道中国考古界第一次发掘的帝王陵墓,是在哪里吗?

这两者说的,都是位于南京江宁祖堂山南麓,牛首山脚下的古代帝王陵墓:南唐二陵。

这是五代十国时期规模最大的帝王陵墓,埋葬着南唐的两位皇帝李昪和李璟。

很多人都不知道这两位南唐皇帝,因为五代十国时期历史极为混乱,72年的时间里,就建立了五个朝代,十多个国家。

很多国家基本都是短命王朝,比如其中的“后汉”从建国到覆灭,仅仅只有3年时间。不少皇帝刚坐上王位,屁股还没坐热,就下台了。

可以说,五代十国时期,是中国历史上一段十分混乱的分裂时期,很多国家的历史捋都捋不清。

所以即便你热爱历史,也可能对“南唐二陵”中的两位皇帝很陌生。

但说起南唐却有个家喻户晓的皇帝,那就是被称为千古词帝的南唐后主——李煜。

李煜的爷爷就是埋葬在“南唐二陵”中的李昪,父亲便是李璟。

李煜是南唐最后一位皇帝,他的死是十分凄惨和可悲的。

公元978年,七夕节当天,宋太宗赵匡义下了一个重大决定:赐死已经归降的南唐亡国之君李煜。

赵匡义的弟弟,魏王赵廷美便带着毒酒,来到了李煜被软禁的家宅里。

李煜听着歌姬弹奏着琵琶,望着桌上的毒酒,不由悲从心来,挥笔写下一首极为凄凉的词:

春花秋月何时了,往事知多少?

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

这就是李煜最著名、最广为流传的一首词《虞美人·春花秋月何时了》,也是他最后一首绝命词。

读罢,41岁的李煜仰天长啸,放声痛哭,端起桌上的毒酒,一饮而尽。

据说,李煜死的那一天,南京祖堂山风云突变,月落乌啼,呈现出一幕悲凉萧瑟的景象。

这或许就是南唐三代皇帝冥冥中的宿命映照。

曾经的南唐盛景不复存在,只剩下南京祖堂山的两座陵墓承载着那段历史。

下面就跟随我的脚步,一起走进这座恢弘肃穆的地下宫殿,透过这两座帝王古墓,回望南唐的时代悲歌。

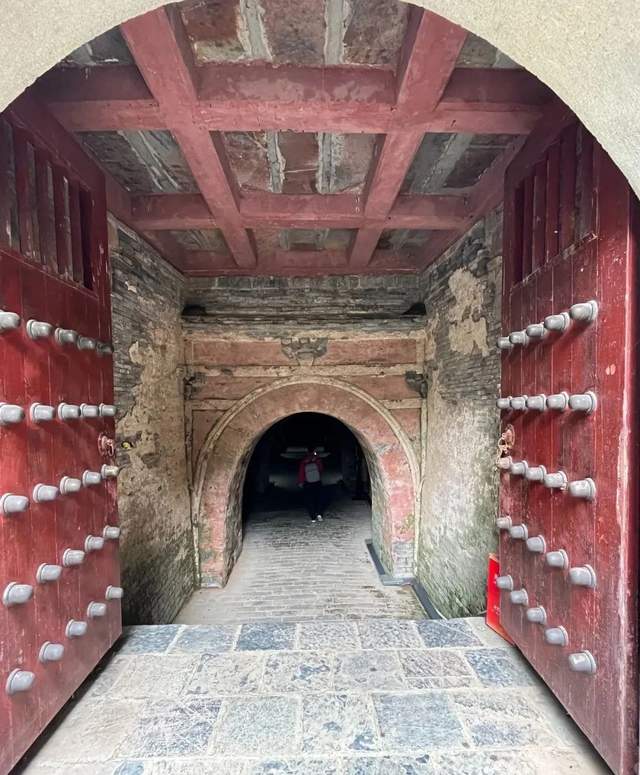

南唐二陵依山为陵,形势甚佳,山的东面是埋葬南唐先主李昪的陵墓,叫做钦陵。

钦陵西面相隔100米左右,就是埋葬南唐中主李璟的陵墓,叫做顺陵。

南唐二陵的出入口只有一个,整体面积并不大,很快就能逛完,进去后沿路一直往前走不远,就能抵达一个分岔路。

往东是钦陵,往西是顺陵。

可以按照尊卑有序的顺序,先去埋葬南唐初主的李昪的钦陵,看完再去顺陵。

历史上,很多帝王将相的陵墓,都会因为各种各样的原因,遭到不同程度的破坏。

但南唐二陵却保存地很完好,除了墓中的墙皮和壁画在时间的洗刷下,斑驳脱落,看不出原本的模样。

两座墓的整体结构,基本都没有任何损毁。

这是因为建造陵墓时,运用了一种神奇的建造方式——砖石仿木结构。

也就是说,整个陵墓基本都是用一砖一石打造的,工程量大,并且结构非常工整,有序。

所以“南唐二陵”正是因为这种罕见的建造方式,才得以屹立千年而不倒。

只不过,南唐二陵的坚固之躯,抵住了老天的风雨磨砺,还是没能抗住盗墓贼的洛阳铲。

时间回到1950年春天,南京江宁祖堂山下的一个村落,几个牧童在山上放牛。

因为前几天一直下暴雨,将山顶上的一个土墩冲出了个大洞。

几个放牛娃因为好奇心驱使,随后就跑进去玩耍,结果从洞里找到了几个陶俑。

这几个陶俑就是李昪钦陵中的陪葬品。但孩子们哪里知道,只当作玩偶,玩腻了就将这些陶俑卖给了收破烂的。

其实,早在建国之前,就有当地人在山上挖出雕刻过的柱状石头,但当时时局动荡,也没人在意。

放牛娃找到陶俑这件事过后不久,南京夫子庙的古玩市场上忽然出现了一批又一批造型精美的古代陶俑。

这很快引起有关部门的注意。据调查,这些陶俑均来自祖堂山的一座巨大古墓。

警方在夫子庙市场找到几个兜售陶俑的贩子,经过一番盘查审问,确定了几人卖的就是出土文物。

于是,警方顺藤摸瓜在中华门附近抓捕到了一个盗墓团伙,并截获了一些玉哀片。

玉哀片是南唐记录下葬仪式的祭文,和我们现在纪念死者的悼词差不多。

送到南京博物馆的时候,专家看到玉哀片上面的字后大吃一惊,上面写着:“维保大元年”,“子嗣皇帝臣瑶”。

“保大”正是南唐中主李璟即位时的年号,“瑶”字正是李璟原来的名字。

于是两座沉睡千年的帝王之墓,就此面世了。

南唐二陵出土的玉哀册,不仅能确定了墓葬年代和墓主身份,还同时破解了陵墓的名称和李璟之名两大历史之谜。

南唐二陵的发现是具有划时代意义的,因为这是中国考古界第一次对帝王陵墓进行发掘。

但让专家们失望的是,早在他们造访之前,这两座帝王陵墓就被盗墓贼光顾过了,被盗情况严重。

走进墓室中最里面放棺椁的地方,抬头往上看,会发现很多后期浇灌的水泥柱,上面的那些裂痕,就是原先盗墓贼打的盗洞太多,导致山体被破坏而出现的。

南唐二陵,先后被盗了很多次,最早的一次,甚至是在南唐还没灭亡的时候。

直到现在,李昪棺椁后面的壁龛上,还有古代盗墓贼所留下的印记:燕赵之士,到此一游!

明晃晃地八个大字,透露出这座帝王陵墓所遭受的羞辱和千疮百孔。

据推测,南唐二陵之所以这么快就被盗墓贼发现,很可能是当时参与建造的人泄露了秘密,所以才导致被盗如此严重。

尽管南唐二陵上千年来,遭遇了这么多次人祸,但仍然在里面发掘出了600多件文物,有陶俑、瓷器、玉器等。

考古专家用了将近4个月的时间,才将两座陵墓清理完毕。

在埋葬李璟的顺陵不远处,有个南唐二陵博物馆,里面就放置了很多陵墓中出土的陶俑,像持物俑、拱立俑、舞俑等。

还有一些比较罕见特殊的人首蛇身俑、人首鱼身俑和人首龙身俑。

不过更多珍贵的文物,比如那套“玉哀册”,现在都放在了南京博物馆中。

虽然两座陵墓中被破坏严重,很多珍贵文物,都被盗墓贼给偷走,至今下落不明。

但考古专家还是发掘到了一个重大发现。

那就是钦陵和顺陵中,埋葬的不止李昪和李璟两位皇帝,还有南唐的两位皇后,与二帝分别进行了合葬。

两位皇后墓的发现,不仅牵扯出几段皇家爱情故事,还为南唐第三位皇帝——千古词帝李煜的葬身之谜,埋下一个伏笔。

在南唐二陵,无论是钦陵,还是顺陵,你走近时就会发现,门口散落着很多巨石,这就是陵墓的封门石。

封门石的作用,是为了防止盗墓贼,用多块巨大石板,将墓门彻底封死。

当时南京的考古专家发掘南唐二陵时,墓口被封门石封的严严实实,完整无缺,很是高兴,以为这座沉睡千年的帝皇墓,没被盗墓贼破坏。

但当考古专家费了九牛二虎之力,打开封门石后,里面的景象却让所有人陷入死寂。

在陵墓内部发现了3个盗洞,很多墙面都有人为的破坏,陪葬品乱作一团,遍地都是,而且大部分陶俑都碎掉了。

钦陵和顺陵都是如此,外面看似完整无缺,里面却早已狼藉一片。

像极了短暂的南唐王朝。

论说起来,南唐的历史中,夹杂的失败和屈辱远远大于成功,整个国家的状况,正如李煜《虞美人》中的那句:故国不堪回首...

为什么?

因为李昪建立的南唐,最开始就有些名不正、言不顺。

李昪建立南唐时,按他的话说,自己是唐宪宗之子李恪的四世孙,和唐王朝有渊源,也因此将国号起名为“唐”。“南唐”是后世人的称呼。

但实际上,李昪以前并不叫李昪,甚至连名字都没有,只是个四处流浪的无名孤儿。

直到一个人的出现,才彻底改变了他的人生。

这个人就是有着“十国第一人”之称的南吴开国国君杨行密。

乾宁二年,吴太祖杨行密攻打濠州(今安徽凤阳),路过濠州开元寺时,见到了年仅6岁的李昪。

他见李昪骨骼出奇,惊为天人,于是想要收为养子,但杨行密的家人死活不同意,最后没办法,杨行密只好将李昪交给了手下徐温抚养。

徐温也很喜欢这个孩子,将其收为义子,并取名为徐知诰。

徐知诰长大后,长相好、学习好、武功好,成了所有人眼中的那个“三好学生”。

杨行密就经常称赞他:“徐知诰是个俊杰,众将的儿子中没人比得上他。”

后来杨行密建立吴国,没当几年皇帝就因病去世,徐温随即进行兵变,掌控了吴国。

到这时,徐知诰的身份又上了一个台阶。

但要知道,在古代,作为一位没有血缘关系的养子,哪怕养父当了皇帝,也绝不可能给他一席之地。

俗话说,虎毒不食子。但在皇权争夺下,父亲和儿子翻脸不认人的戏码,就很常见了。

于是,徐知诰便有了反骨。

你徐温靠谋反夺了政权,那我徐知诰便效仿你,夺了你的权。

最终徐知诰经过多年谋划和奋战,一点点剥蚀了徐温手中的权力,成为了吴国的实际控制人。

937年,徐知诰受禅称帝,国号“齐”。

两年后,也就是公元939年,徐知诰对外自称是唐宪宗之子建王李恪的四世孙,恢复李姓,改名为昪,又改国号为“唐”,雄心勃勃,希望再现大唐的辉煌。

就这样,曾经流浪孤儿一路成长为了一代帝王。

钦陵要比顺陵大一些,但里面的布局基本上相同,都有前、中、后三个主室,每个主室东西两侧都带有侧室,钦陵共有13个墓室,顺陵有11个。

南唐二陵还有个特殊的亮点。

就是里面的装饰和绘画都非常讲究和漂亮,有绘满艳丽的牡丹花纹、有天文图、有地理图。但比较可惜的是,现在都脱落殆尽,只能隐约看到朱红的花纹。

钦陵中的壁顶上,还有着足踏祥云的武士浮雕像。

现在这两座浮雕像,还残留有当年敷金涂彩的痕迹。

可以看出,当年的地宫建筑有多么豪华。

考古专家说:“南唐二陵的结构装饰和绘画艺术,已经达到了当时的最高水平。”

而南唐二陵中遗留下来的这些历史之美,一切都是南唐一位名臣的功劳。

这个人叫韩熙载,没错,就是中国十大名画之一《韩熙载夜宴图》中的那个韩熙载。

他是南唐著名的政治家和文学家,高才博学,精通音律,善于书画。

南唐二陵就是由他设计建造的。

但据历史记载,韩熙载虽然有能力,但有些恃才傲物,所以一直被南唐先主李昪所排斥,始终得不到重用。

为什么后来他会担任建造陵墓的重任?

很大一部分因为是他和东宫太子,也就是李昪的大儿子李璟玩的非常好。

南唐初建立时,当时韩熙载的官职是秘书郎,本来是管国家图籍的,类似于图书管理员,但李昪不信任他,故意让他去当东宫文翰,也就是给太子当家教老师。

看似是升职,实则对满怀才能的韩熙载是一次莫大羞辱。

但没办法,就算韩熙载再拧巴也不敢跟皇帝抬杠,只得老老实实去教太子李璟学习功课。

但又幸运的是,韩熙载身上的这股劲,却意外深受太子喜欢,两人每天都在东宫里谈天说地,论文作诗。李璟还经常拉着韩熙载喝喝小酒,叙叙家常,日子过得十分安逸。

可以说,李璟诗词写的好,能够流芳百世,里面有韩熙载一般的功劳。

韩熙载被迫当“家教老师”的活,一干就是七年,为他后面的升官,攒足了筹码。

保大元年,李昪驾崩,太子李璟顺利即位,成为南唐第二位国君。

说起李昪的死因,是有些玄幻色彩以及令人所不齿的。

这位南唐的开国皇帝,晚年的时候,脾气阴晴不定,个性变得暴躁易怒,而且还特别迷信,经常吃各种丹药,目的自然是想要续命,多活几年。

结果命没续上,反倒搞坏了身体,导致背上生疮,没多久就病情恶化去世了。

一个朝代先帝驾崩了,最重要的有两件事:一是新皇帝的登基,二是老皇帝的后事。

事情那么多,怎么搞得完?于是,李璟便趁势给“家教老师”韩熙载加了太常博士之职。

这个官职掌五礼,拟谥号,是国家在礼仪方面的学术权威,其中有个重要的工作,就是操弄老皇帝的后事。

所以南唐先主李昪的后事,就全权交给了韩熙载。

韩熙载又喊了个大臣江文尉来帮忙,于是在两人的不断规划下。

南唐二陵中这座宏伟壮阔的“钦陵”皇墓,便由此出现在了世界上,绘卷历史千百年!

钦陵其实还有个名字,叫做烈祖墓,这是李昪死后的庙号。

而这个庙号,也是韩熙载给起的。

这里不得不夸一夸韩熙载,这事干的相当地聪明和讨喜。

因为其实按照古代的礼制,李昪自称是唐昭宗之后,国家也是在原来吴国的基础上建立的,所以庙号应当是“宗”。

但韩熙载琢磨来琢磨去,想了绝妙的由头,他给李昪冠了大帽子叫:中兴之君。

意思是,因为李昪,“唐朝”才再次兴盛起来的。所以应该称“祖”。于是就将李昪的庙号改成了“烈祖”。

古代庙号是很讲究的,传统标准是:“祖有功而宗有德”,所以一般来说,在庙号中,“祖”是高于“宗”的。

历史中,往往只有开国皇帝的庙号才可以称“祖”,比如汉太祖刘邦、唐高祖李渊、宋太祖赵匡胤....

其他继承的君主,庙号一般都是“宗”。

这一波操作下来,韩熙载彻底赢麻了,搞得李璟相当开心,朝中舆论好评如潮!

客观地说,李昪也称得上是一位优秀君主,在位期间勤于政事,推行新政、变革旧法,南唐因此国力日益强盛,成为五代十国时期的强国之一。

但南唐二陵中,与“钦陵”遥相对望的“顺陵”中埋葬的南唐中主李璟。

他的一生,与建功立业的父亲恰恰相反。

如果说李昪,赋予了南唐荣光。

那么李璟,则承载了南唐的耻辱。

南唐二陵中,埋葬李璟的顺陵,要比埋葬李昪的钦陵小很多,陪葬品也少,质量和品种也远远比不上钦陵。

钦陵有前、中、后三个主室和十间侧室,里面装饰华丽,有各式各样的彩绘。

顺陵同样有前、中、后三间主室,但却只有八间侧室。

钦陵中入口处有无双龙及武士的浮雕,后室的室顶有天象图,有地理图,棺座上有龙形浮雕,这些顺陵中都没有。

同样作为一国之君,入葬待遇差别怎么会这么大?

很多人说,之所以李璟的墓比他爹李昪的差,反映了当时南唐国势的衰落。

有一定道理,但太片面了,因为就算再不行了,也不至于连一座皇帝的陵墓都修不起,要知道,他儿子李煜还是当了十几年帝王的。

更何况李璟的墓,也是他曾经最器重的大臣韩熙载主持建造的。

我认为,李璟的墓之所不敢建造的像李昪那样豪华,除了国力衰弱,更重要的一个原因:是他没脸建,没资格建。

因为他是整个南唐最大的罪人。

都说南唐后主李煜是耻辱的亡国之君,但真正摧毁南唐王朝的,其实是李璟。

首先李璟确实有才,好读书,多才艺。

经常与宠臣韩熙载、冯延巳等饮宴赋诗。

他写的词, 感情真挚,风格清新,完全不逊于他儿子南唐后主李煜的词。

比如大家都熟悉的那句“小楼吹彻玉笙寒”,就是李璟所写,是流芳千古的名句。

五代十国时期,这个动荡的年代里,唐诗已经走完了它灿烂辉煌的历程,晚唐的最后一抹晚霞已逝去,词在这个新时代得到了疯狂发展。

而那时占据中国词山巅峰的只有两个人,就是李璟、李煜父子。

后人甚至把李璟和李煜的作品合编为《南唐二主词》

《词史》中是这样写的:“言辞者必首数三李,谓唐之太白,南唐之二主与宋之易安也。”

李璟的词流传至今的仅有四首,但篇篇都是神作。

作为词人,李璟绝对是顶尖的,但可惜,作为君主,李璟却是昏庸且无能的。

保大元年,李璟继位后,坐上皇位没几年,便奢侈无度,导致政治腐败,国力极速下降,最后甚至连皇帝的尊号都给搞丢了。

堪称历史上最不争气的“皇二代”!

造成南唐这般狼狈的原因,一切要从李璟的自负说起。

李璟刚坐上皇位,就建功心切,觉得自己能力不弱于父亲李昪,整天就盘算着怎么争霸天下,问鼎中原。

开始大规模对外用兵,首先就先拿了两个小国——闽国和楚国开刀。

恰巧的是,这两个小国刚好处于衰弱期,内部混乱,青黄不接,所以南唐的军队没费什么气力,就击垮了这两个国家。

国家打下来了,却不会治理,导致南唐的这两趟出征没有获得任何实际收益,还白白耗费了大量国力。

但胜利还是助长了李璟的自信。

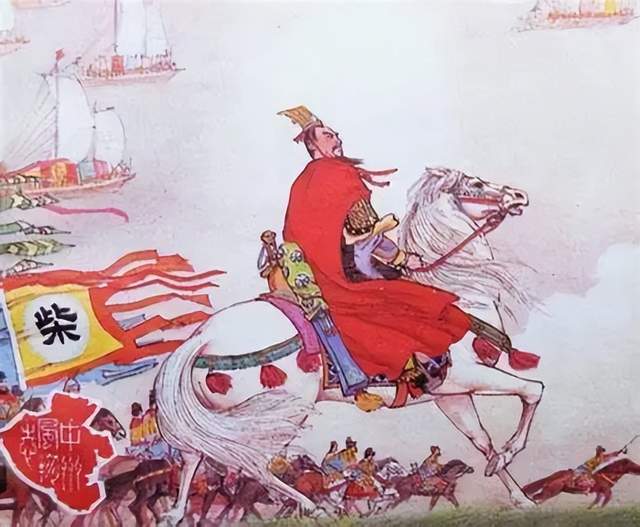

在当时还一度被人称为“铁血皇帝”,但很快他就遇到了“狠人”——后周的第二皇帝柴荣。

相比李璟的盲目自信,柴荣才是真正的战争之王。

他长相英奇,非常擅长骑射,并且精通黄老之术,带兵打仗是他最大的“看家本领”,南征北战打了十几年的仗,几乎没输过。

柴荣和李璟的想法一样,都想当一次“秦始皇”,互相自然看不对眼。

但柴荣是有真本事,在攻打南唐时,就已经大败后蜀,收取了秦、凤、阶等四个州,周围国家都战战兢兢。

所以当李璟碰上柴荣,犹如“李鬼碰上李逵”,短短3年时间里,柴荣三次攻打南唐,每次都把南唐打得惨败。

李璟盲目的自信心,彻底被打没了。

你会发现很多史书中,对李璟的称呼都是叫“国主”,而这个称号的来历,就是因为被柴荣打得不行了,眼看要亡国。

李璟做了一件让整个南唐子民蒙羞的事情:主动申请撤去帝号,改称国主,向后周割地称臣。

说白了,南唐成了后周的朝奉国。

此时的南唐,实际上已经处于名存实亡的境地。

柴荣本有机会完成自己的雄心——一统中原。

压根就没赵匡胤的事了。

但天不遂人愿,显德六年,柴荣在攻取幽州时突发疾病,不久去世,年仅39岁。

“战争之王”柴荣陨落后,第二年,机敏的赵匡胤就发动兵变,取代后周,建立了北宋。

这场兵不血刃改朝换代的事件,就是历史书上著名的陈桥兵变。

李璟一看,又来了个新“狠人”,吓得国家都不要了,直接跑路,迁都到了更南的洪州,称南昌府。

只留下了当时的还不懂事的李煜。

南唐自此一蹶不振。

逃到南昌后的李璟,回想自己的帝王生涯,悲从中来,每天都想念南唐的那些美好的岁月,但都已成为惘然。

建隆二年,李璟驾崩,死之前,他写下遗书,命令自己的葬礼不要大办,有堆黄土即可。

这也许就是南唐二陵中,为什么顺陵的规格和陪葬品要比钦陵要差的一个主要原因。

后来的事,我们都知道了,只痴迷于诗词的李煜,被迫接手了南唐,成为了南唐第三位皇帝,也是最后一位。

南唐也走到了最后的时间,最终,宋太宗赵匡义用一杯毒酒结束了李煜的生命。

李煜则用一首凄美之词《虞美人》,为南唐王朝画上了句号。

如果从顺陵看李璟,再从李璟看南唐,这个仅有38年的短命王朝,看似亡于李煜,实则亡于李璟。

客观的说,李璟不是一代雄主,甚至不是一个合格的国君。

但却能透过他,映射出南唐的应有的历史宿命。