80年代,已经过去了三四十年。那时候,物质还不充裕,人们的生活都很简朴。

80年代的学校,上课下课,全听门房大爷敲铃铛。

教室里冬天靠煤炉子取暖,夏天就靠前后门穿堂风。

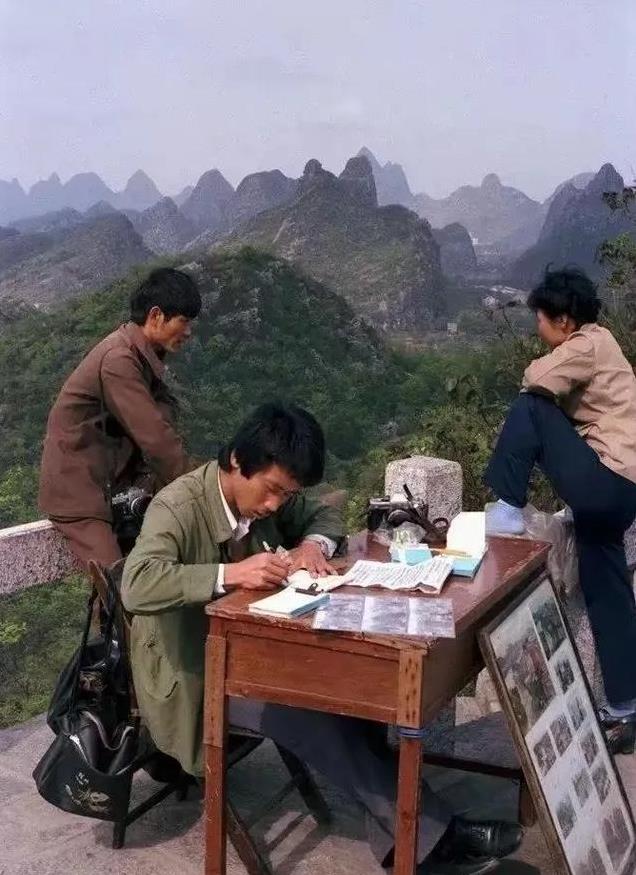

80年代,还没有电子考勤打卡,人们上下班都不慌张,生活节奏也很缓慢。

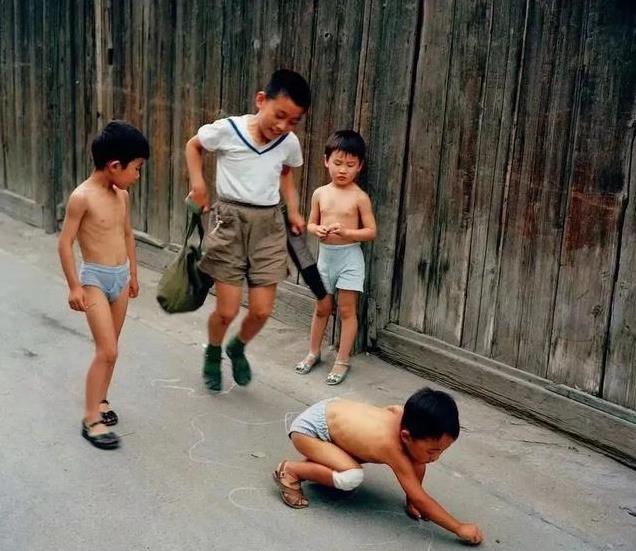

80年代,每到晚饭过后,街坊邻居都搬着小马扎坐在门口。大人们唠家常,孩子们在胡同里疯跑。

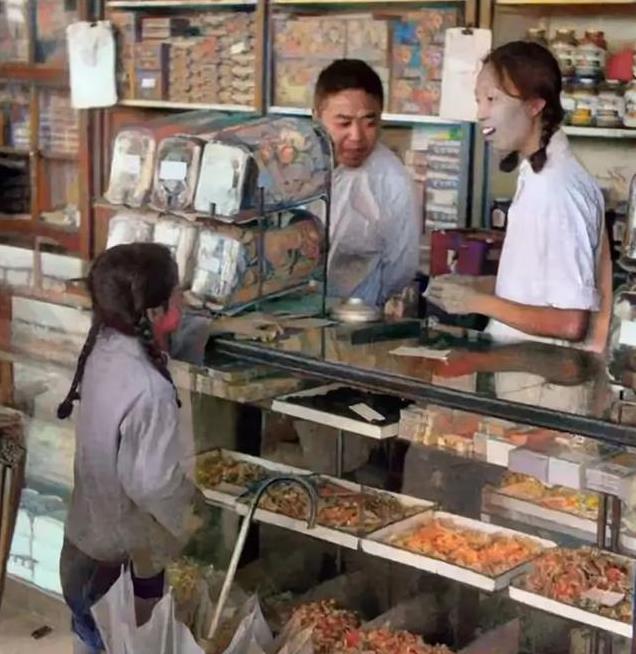

80年代,进了供销社门口,你就能闻到一种奇异的味道,那是酱油香混着醋味,还有白糖罐子的甜味儿。

80年代,人们的月收入大都在30到50元之间,但东西都很便宜。

最贵的中华烟5毛一盒,最低的是8分钱的“经济烟”,茅台8块一瓶,牛肉5毛一斤,羊肉6毛一斤。

80年代,菜市场里水灵灵的时令菜,都是老农天没亮挑担子送来的。顶花带刺的黄瓜掰开脆生生,沙瓤西红柿拿白糖拌了能甜到心里头。

不像大棚菜,看着光鲜,吃着总差股子太阳味儿。

80年代,剪刀菜刀不锋利了,得等走街串巷的磨刀匠来拾掇,这项古老的手艺,如今几乎消失不见。

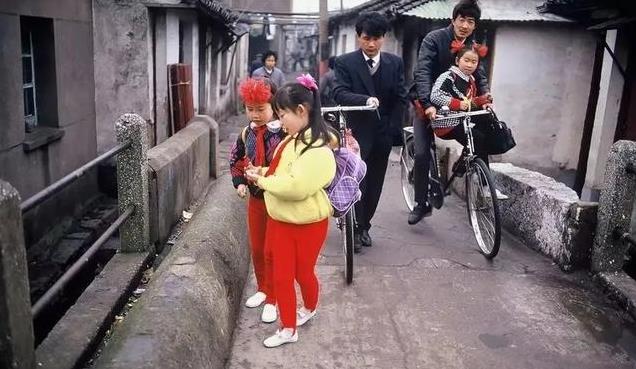

80年代,自行车驮着爷俩满街窜,风里带着车链子油味,比坐小轿车还过瘾。

当年搞对象,小伙子给姑娘带麦乳精,姑娘给小伙子织毛线手套,大家都很实在。

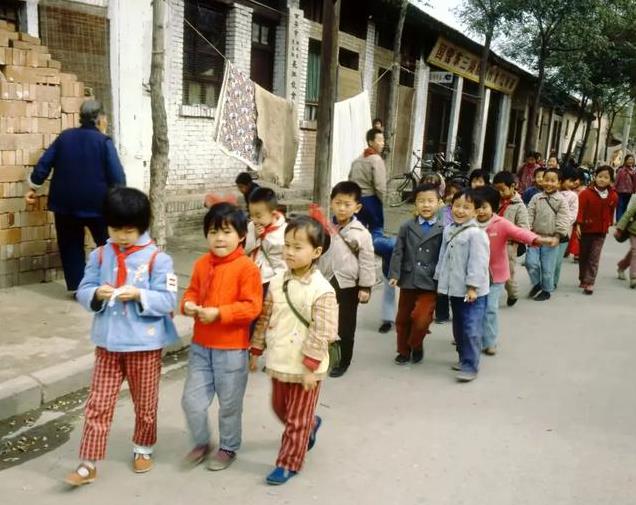

放学钟一响,胡同立马变成游乐场。跳房子划的粉笔线、滚铁环叮当响、沙包砸中谁家玻璃...闹腾到天黑才被大人揪着耳朵拎回家。

80年代没有空调,还经常停电,所以一到夏天晚上,家家户户都搬着凳子出来乘凉,整条街跟开了露天茶馆似的热闹。

80年代,买瓶橘子汽水,还给小卖部5分的玻璃瓶押金,喝完舌头都染成橘色。

如今再也喝不出那个味儿——不是配方变了,是攥着零花钱跑得直喘气的欢喜劲,再也找不回来了。

80年代,扛着磁带机在街头跳舞的那帮小伙子、美女们,到现在依然拉着低音炮、插着usb在广场上跳着。

80年代,电视还是贵重的稀罕物,一台就要花点几年的工资,还有“购销票”才能买。

那时候谁家要有台电视,会引来街坊邻居的目光。

80年代,全家人总围着一盏灯吃饭。爷爷奶奶夹菜,父母盛汤,孩子扒着碗边,碗筷相碰的声音就是最踏实的亲情。

比起各自抱着手机吃饭,要热闹温馨的多。

80年代的路边照相摊,照一张要一两块钱,那是相当挣钱。

农家院里铺满晾晒的玉米,母亲盘腿缝棉被时,困倦的孩子在她怀里睡着了。这样的场景,你经历过吗?

80年代,从不见家长接送,孩子们挂着钥匙串,自己开门回家写作业。

那时候,每家都有带镜面的老式木衣柜,樟脑丸的气味裹着叠好的冬衣,锁住四季冷暖。

80年代,裹棉被的冰棍车,一出来吆喝,孩子们就攥着零钱冲出家门。

那时候,一根奶油雪糕要一块,感觉好贵啊!

路边摊的熟食摊,没有各种添加剂,只要花个5毛钱,就能吃得满嘴流油。

那个时代早已远去,但木柜里的樟脑香、冰棍上的白霜、饭盒里的油花,都承载着真实的生活印记。

这些粗糙温暖的细节,构成了独有的温馨回忆。