在大众的固有印象里,文创产品是文化底蕴与艺术审美的可视化载体,却长期受限于传统工艺的技术瓶颈,让无数精妙创意难以落地。而当 3D 打印技术与文创产业相遇,恰似为创意装上了 “数字翅膀”—— 那些被工艺束缚的想象边界被彻底打破,个性化定制的消费场景被重新定义,产业迭代的效率逻辑被全面重构,一场关于文化表达的创新革命正悄然上演。

一、解构工艺壁垒:让不可能的创意 “触手可及”

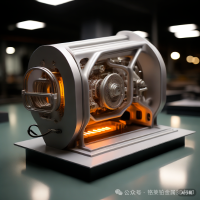

传统手工艺的物理局限性,曾让无数充满想象力的文创设计沦为 “纸上谈兵”。复杂的空间曲面、镂空的层叠结构、微米级的纹理细节,在传统铸造、雕刻工艺中往往意味着高昂的试错成本与漫长的制作周期。而 3D 打印凭借 “分层累加” 的数字制造逻辑,将 STL 文件中的虚拟模型转化为实体物件,让几何复杂度不再是创意落地的障碍。

以国家级非遗剪纸为例,传统二维剪纸中 “细如发丝” 的花鸟纹样,通过 3D 扫描技术转化为三维模型后,可借助光敏树脂打印技术,在台灯灯罩、桌面摆件等载体上实现 “立体复刻”。当镂空的剪纸纹样以透光材质呈现,光线穿过 0.1 毫米的纤细纹路时,传统艺术的平面韵律被赋予了空间层次感,古老技艺在数字时代完成了从 “二维平面” 到 “三维立体” 的视觉重构。

二、重构消费场景:从 “千篇一律” 到 “我的文创我定义”

在旅游消费升级的背景下,标准化文创产品早已难以满足游客的情感需求。3D 打印技术的介入,让景区文创从 “批量生产” 转向 “场景化定制”—— 游客可通过触控屏拖拽地标建筑模型、选择字体风格、添加个人照片,实时生成专属纪念品。例如在西安古城墙景区,游客可将自己的名字以小篆字体嵌入 3D 打印的 “城墙砖” 模型,砖体内部还可植入 NFC 芯片,存储游览轨迹与语音留言。

这种 “所见即所得” 的定制模式,不仅激活了游客的创作参与感,更让文创产品成为承载个人记忆的 “情感容器”。数据显示,提供 3D 定制服务的景区,其文创销售额较传统模式提升 40%-60%,年轻游客复购率提高 27%,个性化体验正成为文旅消费的新增长极。

三、重塑产业逻辑:从 “慢工出细活” 到 “快速迭代”

文创市场的潮流风向瞬息万变,传统开模生产的长周期模式常导致产品刚上市就面临过时风险。而 3D 打印的 “无模化生产” 特性,让文创企业能够以天为单位完成 “设计 - 打样 - 测试” 的迭代闭环。某文创品牌针对 Z 世代推出的 “国潮盲盒” 系列,通过社交媒体收集用户投票数据,每周更新 1-2 款角色造型,利用 SLS 尼龙打印技术快速生产样品,从创意到上架仅需 7 天时间,较传统工艺缩短 80% 的研发周期。

这种敏捷响应机制,让文创产业摆脱了 “重资产、长链条” 的旧有模式。企业可通过小批量打印测试市场反应,再决定是否量产,有效降低库存风险。数据显示,采用 3D 打印技术的文创企业,新品成功率提升 35%,研发成本降低 50%,真正实现了 “创意快跑,风险可控”。

四、未来已来:当文化基因注入数字血脉

从敦煌研究院用 3D 打印复原的壁画藻井灯,到故宫推出的可穿戴式 3D 打印点翠首饰,技术与文化的融合正在创造新的审美范式。随着多材料打印、生物基耗材等技术突破,未来的文创产品或将具备变色、变形、甚至与环境互动的智能属性 —— 也许某天,我们手中的茶杯会随温度变化显现出《千里江山图》的青绿山水,佩戴的项链会在光照下折射出甲骨文的神秘字符。

3D 打印不是对传统工艺的颠覆,而是一场 “创造性转化”—— 它让非遗技艺突破地域与材质的限制,让文化符号从静态展示变为动态体验,让每个人都能成为文化表达的参与者。当古老的文化基因遇上前沿的数字技术,这场跨越时空的创意对话,正在书写属于这个时代的文化新篇。