前言

9800元,在新疆只够买几袋干果?近日,一位女游客在新疆大巴扎的遭遇引发了网友热议

天价干果、商家强硬态度、警方调解不力,一系列问题将新疆旅游推上了风口浪尖,也戳中了公众对旅游乱象的痛点。

新疆过去是很多人向往的地方,那里的雪山、草原、沙漠、胡杨都充满魅力。

热情的新疆人民,欢快的歌舞,香味扑鼻的烤肉,各种各样的干果,都让人觉得新疆很浪漫。

现在,新疆旅游却出现了“9800元干果”这种事,给这片土地抹黑了。

美好的印象被动摇,游客开始担心和怀疑,大家想知道,新疆还能让人相信吗?还能放心地享受那里的东西吗?

信任关系受到损害,就像被利器刺伤一样,让人感到痛苦。

一起“9800元干果”事件,引发了人们强烈的心理波动,对商家诚信产生了质疑。

消费者购买高价干果,期待获得优质的产品和服务,结果却大失所望,这种落差令人难以接受。

这起事件不仅仅是金钱上的损失,更是对消费者信任感的沉重打击,消费者可能会因此对整个市场环境产生不信任感,影响未来的消费决策。

商家应该重视消费者的感受,努力重建信任关系,才能维护良好的市场秩序。

4月4日,阳光很好,一位女游客和她的朋友心情很好地来到新疆大巴扎,计划在离开新疆前买些当地特产带回去。

她们没做什么准备,随便进了一家干果店。

店里摆满了各种各样的东西,有野杏子、枸杞、花茶,还有各式各样的干果,种类繁多,看得她们眼花缭乱,不知道该选什么。

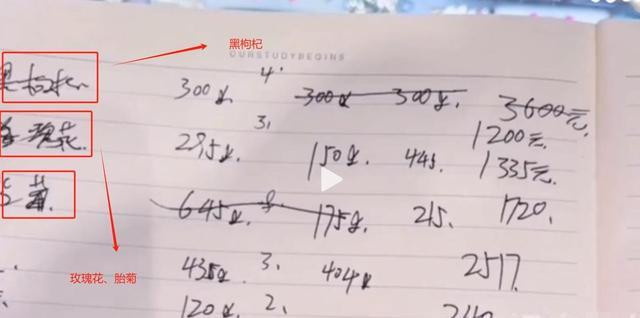

女游客仔细挑选了胎菊、玫瑰花茶和黑枸杞等特产。她的朋友也买了些新疆的干果,准备带回家。

她们心满意足地走向收银台,想着能和家人一起分享这些新疆美味,脸上充满了期待。

这些精挑细选的礼物,承载着她们对家人的爱和美好祝愿。相信家人收到后,一定也会感受到这份来自远方的甜蜜。

看到9800元的账单时,她瞬间傻眼了,之前的愉快心情荡然无存,取而代之的是震惊和怒火。

朋友买的干果花费了1828元,可自己挑选的胎菊、玫瑰花茶、黑枸杞,价格竟然高达8000元!

仔细查看价格标签后,她才明白胎菊的单价是200元一克,不是她以为的一斤。

她向商家提出疑问,对方却冷冰冰地回复“明码标价”四个字,并且表示这是“双方自愿,并非强买强卖,没有退的道理”。

她打算按照售后程序办理退款和退货事宜。但是,黑衣男子态度强硬,直接表明这里与网店销售不同。

他不接受“7天无理由退货”的规则,认为此种方式不适用于当前的交易场景,表明无法进行退款和退货。

他的回应明确拒绝了她的售后要求,突出了双方在退货问题上的争议。

随后的遭遇更让她感到心凉,报警后,来了两个警察,一个在远处看着,另一个负责居中调解。

负责调解的警察对游客的诉说置若罔闻,那个黑衣男子却一直显得有恃无恐,一点也不害怕。

她万般无奈,只好提醒店家说:“这样是在给新疆旅游抹黑”,希望对方能做出让步。

这时,之前沉默的警察才开口,用一种好像很公正的语气说:“你要是觉得价格高,可以打12315、工商局电话投诉。”“没有必要吵,吵没有用。”

警察随后尝试拨打12315热线,但电话始终处于繁忙状态,只能选择留言。

经过将近十分钟的沟通,问题仍然没有解决,即使市场监督管理局的工作人员赶到现场,商家依然拒绝退款。

因为赶时间,而且行程非常紧张,她不得不选择妥协,签署了一份和解协议,接受了3000元的退款——因为如果签署协议,还能拿到3000元,如果不签,就拿不到任何退款。

回到家,她把遭遇发到网上,立刻炸开了锅。

“切糕”、“按克卖”、“天价菊花茶”这些词一下戳中了大家痛点,网友们一边倒地骂商家不地道,一边质疑当地相关部门的处理是不是有问题。

有人开玩笑说:“贷款一百万,在广东买套房,够不够去那儿旅游一趟?”这句话讽刺当地物价虚高。

还有人说:“当地旅游部门白天黑夜地发各种美景视频做宣传,现在全白费劲了!”大家认为这件事严重损害了当地旅游形象。

这件事情,远不止一次普通的购物矛盾,更像是扎在游客心里的钉子。

对很多人而言,新疆不再是那个充满神秘感和友善氛围的地方,而是存在消费圈套和不公平对待的风险之地。

这种被骗、被忽视的感觉,让游客对新疆旅游的信心大打折扣,也让“新疆”这两个字的名声受到影响。

信任感一旦崩塌,重建就非常困难,需要更多真诚和努力才能弥补。

倒叙手法揭示了信任危机的源头:“切糕事件”造成的负面影响以及监管的缺失。

“切糕”事件让人们对某些商业行为产生了不信任感,这种不信任感逐渐蔓延开来。

更糟糕的是,相关部门的监管没有及时跟上,无法有效约束不良商家,进一步加剧了公众的不安和疑虑,最终导致整个社会的信任基础受到了侵蚀。

原本应该起到制约作用的监管体系,却没能发挥应有的效力,这无疑让情况变得更加糟糕。

信任的建立需要长时间的积累,而摧毁它却可能只需要一瞬间。

要理解游客对购买切糕的担忧,就得说说当年的“天价切糕”事件。

那一年,湖南岳阳发生了一件事,一小块卖的核桃糖因为磕碰受损,竟然要赔偿十六万元。

虽然官方出来解释,说赔偿款包含了摩托车损失和医药费等,但“切糕”和“天价”这两个词已经紧紧联系在一起了,很难分开了。

从那以后,“切糕”就成了网络热词,人们常常用它来形容一些价格离谱、不合理的商品或服务。

此后,网上开始频繁出现切糕摊主的负面新闻:顾客随意指定切糕,切完后却被临时抬价。

还有一些摊主抱团宰客,对游客进行胁迫,强行推销切糕。

更夸张的是,有大学生只想买几十块钱的尝尝,结果被摊主强迫支付了一千六百元。

不熟悉当地语言的游客,甚至被宰了上千元。

切糕的声誉一落千丈,成了“欺诈”的代名词。曾经代表新疆美食文化的切糕,如今变成了大家唯恐避之不及的消费陷阱。

现在,卖切糕的摊位大多会清楚地标出价格,并且大声喊叫,告诉大家价钱。但是,顾客们仍然不太放心。

大家心里还是会嘀咕,这个标价是不是真的?切糕那么瓷实,会不会在称重的时候动手脚,缺斤少两?

这些问题表明,消费者对去新疆旅游这件事,还存在着由来已久的不信任感。

商家“9800元干果”事件的关键在于计价方式,他们采用“按克计价”,容易让习惯用“斤”来计算的消费者产生误解,这是一种变相的价格欺诈。

按克计价本身没问题,但商家必须明确告知消费者。

如果他们利用游客对计价方式的不熟悉,故意混淆“克”和“斤”的概念,引诱购买,那就违反了消费者权益保护法和价格法。

就算商家说他们已经“明码标价”了,但如果没有把所有该让顾客知道的信息都说清楚,还是损害了消费者的知情权。

这是因为,光是标价是不够的,商家有责任让顾客完全了解商品或服务的具体情况,比如可能存在的额外费用、使用限制等等。

如果消费者因为信息不完整而做出了不明智的消费决策,商家就应该承担相应的责任。

更令人失望的是,当地警方的处理方式模棱两可,没有明确解决问题。

“嫌贵就别买,去投诉好了”这种回应,更是让游客觉得求助无门,事情没有得到应有的重视,也让大家对政府部门的信任度下降。

这种态度不仅没能平息事端,反而让游客更加无奈,觉得自己的权益没有得到保障。

新疆干果价格偏贵,原因有很多。首先,新疆独特的地理环境,比如干燥、日照长、温差大等,虽然让干果品质好、味道独特,但也限制了产量,尤其是某些特别品种,像巴旦木和开心果,种植区域非常有限。

其次,大家生活越来越好,更注重健康饮食,对新疆干果的需求也越来越大,供不应求,自然价格就上去了。

再者,从新疆到你手中,需要长途运输、精心包装、打造品牌,这些都是成本。

另外,为了保证干果的质量和口感,还要经过严格的筛选、清洗、烘干等复杂工序,这些环节都需要投入不少资金。

即使存在成本上涨等客观情况,也不是商家随意抬价欺骗顾客的理由。

价格高可以理解,但绝不能变成欺诈消费者的手段,更不能因此忽视顾客的合理权益。

商家应该明码标价,诚信经营,不能利用消费者信息不对称的弱势地位,损害其应有的权利。

信任的重建并非一蹴而就,而是一步一个脚印的递进过程。重塑旅游诚信需要各方力量汇聚,共同努力。

消费者、旅游企业、监管部门等都需要参与其中,缺一不可。

只有多方携手,才能真正筑牢旅游诚信的基石。

构建诚信旅游环境,需要消费者提升自身防范意识,不贪图小便宜,理性消费。

同时,旅游企业应坚守诚信经营底线,提供优质服务,切实维护消费者权益。

监管部门则应加强监管力度,严厉打击虚假宣传、价格欺诈等违法行为,为旅游市场保驾护航。

为了让游客不再对新疆旅游心存顾虑,重新建立起对新疆旅游的好印象,需要大家一起努力,共同打造一个诚信的旅游环境。

这需要政府部门提供保障,行业协会进行规范,商家诚信经营,游客也能理解和配合,多方携手才能筑牢旅游诚信的根基。

大家共同营造安全、舒心的旅游氛围,才能让新疆旅游重现往日的活力,吸引更多人前来观光游览。

政府要加强管理监督,狠狠打击那些价格欺诈、虚假宣传、强迫交易等坏行为。

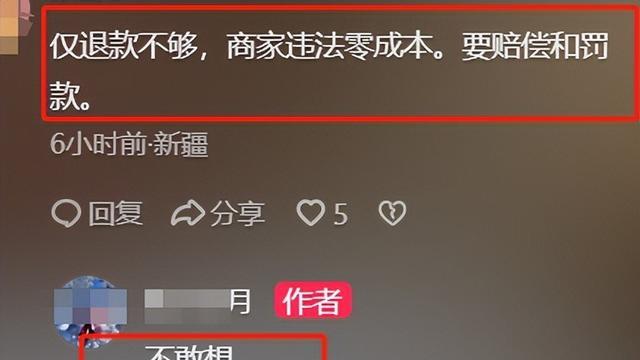

对违法的商家,要根据情况罚款,特别严重的,直接吊销营业执照,起到警示作用,让他们不敢再犯。

另外,要完善消费者保护的机制,让投诉变得更简单方便,大家维权更容易。

参考信息

当事女子账号“掩于岁月”.