捐款本应是一种善意的行为,但如今,一些公益组织却似乎开始“挑捐款”,甚至让最简单的善举变得复杂起来。

最近,一起捐款事件在山东济宁引发了广泛关注:一位母亲带着孩子们捐了20元,却被工作人员称为“抠门”,不仅如此,孩子们甚至被“除名”。这个事件,不禁让人对当前公益事业的本质产生疑问。

2025年1月21日,济宁一名家长为两个孩子报名参加了一个为孤寡老人募捐的公益活动。她捐了20元,孩子们捐了10元,按理说,这是十分平常的举动,但工作人员听到金额后却表示不满,称“以后不收10块钱了”,甚至嫌弃这些捐款“太少”。家长听到这些话后,十分生气,决定投诉。

家长投诉后,工作人员私下道歉,并表示可以根据家长的要求调整捐款。但几天后,家长却收到了公益组织的邮件,告诉她孩子们“被除名”了。这一反转让人愕然,捐款本是为了帮助他人,却因为金额问题而遭遇这样的待遇。

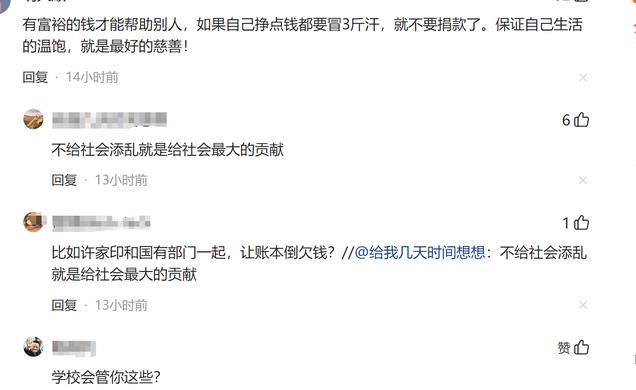

在社交媒体上,网友们的意见不一。一部分人认为,捐款本身就是一种善意,金额大小不该成为评价标准,10元、20元也许只是一个家庭的实际能力,而这笔钱对那些需要帮助的人来说,也许就足够温暖。公益的真正意义是在于帮助他人,而不是衡量捐款的多寡。

也有部分网友认为,既然是为了帮助孤寡老人,组织方就有责任设定一个合适的目标金额,帮助更多人。如果每个人的捐款都那么少,公益活动可能达不到预期的效果,这也可能影响活动的公信力和未来的募捐效果。

济宁市民政局和社会组织管理局回应表示,公益组织的做法确实不妥,将会严肃处理。这一事件也揭示了当前一些公益活动存在的问题。捐款的多少,不应成为衡量一个人是否愿意奉献爱心的唯一标准。公益组织的初心,应该是让更多的人参与进来,不管捐款多少,都应该予以尊重。

这起事件引发了更多关于公益的讨论。公益活动的目标是帮助那些有需要的人,而不是依靠“高额捐款”来提升活动的“面子”。如果一个公益活动在开始就陷入了对捐款金额的“计算”,而忽略了参与者的善心和初衷,那么它的真正意义何在?

这个事件让我们反思,公益活动究竟是为了帮助有需要的人,还是仅仅为了“数字”和“面子”?捐款的多少不应成为衡量善意的标准,每一份小小的捐款,都能为社会带来温暖。

希望所有公益组织都能回归本心,真心实意地去帮助那些需要帮助的人,而不是把每一笔捐款当作一场“生意”来做。