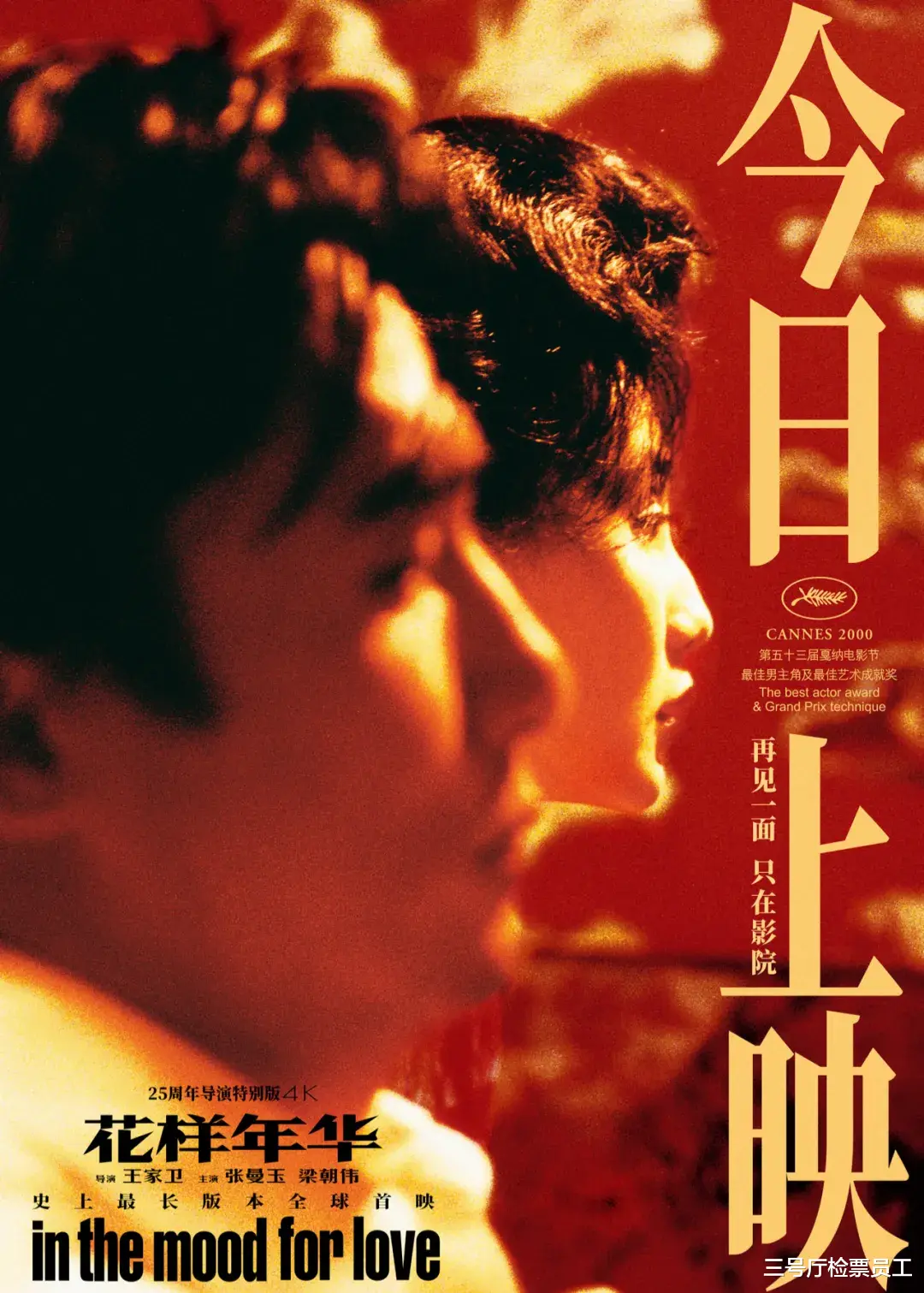

《花样年华》导演特别版

对这部不需要过多介绍了,豆瓣上67万人打出8.8分,对它的赏析和解读视频简直无数。所以很多人可能会好奇,对于这样一部耳熟能详的老片,为什么我们还要去影院选择再看一遍?

最简单的理由就是王家卫在这版导演特别版里加入了我们从未看到过的全新片段,这个片段只在戛纳电影节大师班上放映过一次,这次是首次出现。

还有一个很重要的原因是对花样年华本身而言,只有电影院才是最适合看它的场地。

那种隐秘情欲的流动,隐藏起来的秘密,那些西装、旗袍、雨水、街角,那些欲说还休的感受,都只有在电影院这样的环境里才能完全被接收到,它就是一部属于大银幕的电影。

而这次在影院里的重看,也让我感受到了一些新东西。这篇文要聊的,主要就是这些新东西。

一、

《花样年华》已经被解读得很广很深了,这篇文也不准备再聊那些老生常谈的内容,我主要想通过这次感受到的一个点——时间——来重新走进花样年华。

当然,在聊时间之前,我们不能忽视的是王家卫电影中一个更大的在场:时代。

《花样年华》里有非常明显的时代痕迹,比如反复出现的六十年代字幕,1966年的时候香港同样动荡,房东太太要搬往美国这样的剧情指涉。

但对时代的书写也就到这里了,王家卫不去过多陈述时代的影响,它只保留了时代的感受,然后让这种感受慢慢沁入生活的边角和缝隙。他把时代抽象化,专注于去讲人以及围绕着人的情绪。

比如女性们剪裁得毫厘不差的旗袍,紧紧地包裹到脖子的最上一寸;男性不管是老板、职工甚至只是一个赌徒都有着一丝不苟的头发和规整的西服。

人与人的关系更加显眼,两个主角逐渐产生情愫后的暧昧和不安,亲近的邻里关系却在其中变成了障碍,他们构成了若有若无的监视和不自由。

这些压抑不安的气息不止是人的气息,同样成为了弥漫在香港上空的时代气息。

时代本身是隐形的,它抛开一切有形的载体,变成了一种味道、一种触感。比如电影里极度压缩空间,只保留了楼道、房间、餐馆、公司,以及那条躲雨的小巷,我们看不到香港在60年代的景观,甚至这些场景都只是一个一个没有被勾连的点。生存于其中的人物并不依托于时代而存在,他们单独存在。

电影中有一幕是周慕云(梁朝伟饰)独自前往柬埔寨的吴哥窟去寻找一个“树洞”倾诉心事,此刻屏幕上用简报的形式播报柬埔寨正发生的重大新闻,但这一新闻无论在形式上还是剧情中与周慕云都是完全割离的。

世界天翻地覆动荡不安,但他只是去寻找一个树洞诉说一段心事,时代在他的生命中没有泛起任何涟漪,他只作为旁观者偶然间经历了对时代痕迹的匆匆一瞥。在一众讲述时代下的小人物的故事中,王家卫让人物短暂地脱离开时代,去讲述那些具体的生命。

二、

所以他要用一个更具体的意象来承载时代的功能,让人物的情绪得以在其中流动,他选择了时钟,以及其所代表的时间。

钟表是电影中重复出现最多次的内容,在苏丽珍(张曼玉饰)和周慕云暧昧的时候;在情感关系发生转变,比如周慕云发现妻子去了日本的时候;甚至是在那句“如果多一张船票,你会不会跟我走”的台词出现的时候,银幕上都出现了时钟的特写。

但这些时间本身并不构成叙事的推力,这些钟表上的时间与人物此刻的行为、人与人关系的改变没有任何关联。时间存在的意义在于它参与和放大了人物情感的变化,伴随着它的流动人与人之间的关系也在流动。

王家卫意识到了时间留下的痕迹,所以他进一步把时间具体化,用几样道具来代表不同的时间,进而表达不同的关系。

这几样道具分别是60年代的电饭煲、方便面和2000年的24小时便利店,后者也是这次特别版新加入的内容。

从宏观看,这些道具本就是在不同时代下的发明,它们本身的更迭就代表着时间的流动;从功能上看,它们的使用也是在对时间进行不断的压缩,而王家卫让这种时间的变化与人和人关系的变化关联起来。

比如电饭煲缩短了做饭的时间,解放了厨房中的人,让人与人之间有更多的时间去进行交际;但到了24小时便利店,人的关系变得一触即离、冷漠淡薄。

花样年华讲的是电饭煲的故事,讲的就是电饭煲出现后,人的关系因时间的改变而改变的故事,它很自然地让周慕云和苏丽珍在其中产生了情愫和欲望。

王家卫是如何表现这些情愫和欲望呢?同样是通过对时间的拉长和压缩。

比如说周慕云与苏丽珍被困在卧室里,听着外面的人打麻将的那段戏。时间在这个小空间里被无限地拉长以至于我们甚至失去了时间的概念,时间的拉长导致了空间的压缩,所以我们会自然感受到卧室内两人存在的空间不断被挤压,情愫也在持续升温。

以及二人爱情的产生,就不是通过具体的事件,还是在时间上做文章,它通过对时间和空间的省略让二人的关系无限贴近。

空间上,整部片中一共就那一条小巷、一个避雨的屋檐,以及大厦里狭窄的楼梯和只能透过门的空间去看到的部分打麻将的逼仄场景。时间上,我们只能看到具体的几点钟,却对以日月计算的时间失去了感知,于是我们知道不断错位的两个人总会在某一时刻在相同的空间里相遇。

周慕云在第一次对苏丽珍袒露情愫时说“我相信自己不会像他们一样,但原来我会...从前我只想知道他们是怎么开始的,现在我知道了,很多事情就是自然而然”。

爱情的产生没有理由,所以无需用事件的累积去写,他们只是在时间的流动中爱上了彼此,仅此而已。

王家卫甚至还在新加的部分里通过两段时空的呼应来加深这段爱情关系。

在本身的《花样年华》里,有一个非常巧妙的镜头,在这个新的片段里被回应了——

周慕云和苏丽珍因为外面邻居通宵打麻将,而被困在了同一个房间里不敢出去。到后半夜王家卫用了一个摇镜,镜头一开始摇过去的时候苏丽珍在床上睡着,而周慕云在椅子上醒着,当镜头摇回来,调换了一下,周慕云在椅子上睡着了,而苏丽珍醒着。

那个时候两个人已经爱上了对方,对对方充满着压抑的欲望,但因为道德约束不愿出轨而各自控制着这种欲望。于是在这个前情下,睡着的人对对方来说成了一种诱惑,而醒着的人必须因为这种诱惑经历道德的约束。双方构成了一种互相对调,但关系没变化,情欲依旧用相同的方式流动着的状态。

这是整个电影里他们最接近亲密的时刻,但是什么都没有发生。

但新的片段,给了这种状态一种新的出口——它是有明显对应的,同样是一方睡着,一方醒了,只是二者的行动和关系都发生了变化。

便利店里的“苏丽珍”受到感情的伤害之后在便利店里狂吃蛋糕后睡着,店员“周慕云”偷偷亲吻了她。这是王家卫的奥妙,是时隔二十五年后一场情欲的释放,他在二十五年之后,把那天晚上,他们眼前那个熟睡的彼此,想凑近却只敢远远看着的眼神,换成了一个交错的吻。

三、

这段亲吻也传达了导演的另一重情绪:怀念。整部花样年华讲到最后最重的情绪就是怀念。

它怀念的不止是周慕云和苏丽珍未曾言说的爱情,还有那个年代。所以他让色调更加复古,用银幕去封存那段时间,用提琴拉出的探戈质感的配乐去渲染那些旗袍、西装、电话、灯罩,当然,最重要的是那时人与人之间的情。

老板会邀请员工去家里吃饭,邻里家做了一次饭就邀请大家一起吃,打麻将永远不缺搭子,甚至是那种带着窥视般的关心。

这些情谊是60年代的电饭煲的故事带来的,却在2000年24小时便利店的时代中被抹杀掉。

王家卫的电影始终停留在60年代的香港,因为60年代就是他成长的时代,是他的青春时代,所以他始终是带着美化的色彩去回顾这个年代。就像那段完全割裂的柬埔寨新闻一样,他把这些集体的回忆排除在外,只保留下最柔软的对于人的想象。

所以新的版本里,他做出了两个对比,前一个是曾经亲热的邻里关系与重回香港后甚至都不知道邻居是谁的对比。

后一个是用电饭煲概括的60年代故事和用24小时便利店概括的2000年故事的对比。

在2000年的故事里,周慕云和苏丽珍是在便利店里擦肩的陌生人,他们一个是店员,一个是顾客,是这个快餐时代下不应也不会发生关系的两个人。但他偏偏让二人发生了一次接吻,让他们在此刻拥有了超脱于便利店之外的关系。

这两个对比里,后者是对前者的回答,王家卫正是在用便利店的故事做了一次对电饭煲的怀念。

他用这全新片段重新给了花样年华一个结局。

他(周慕云)会冲破那块积着灰尘的玻璃,他会走回早已消逝的岁月。