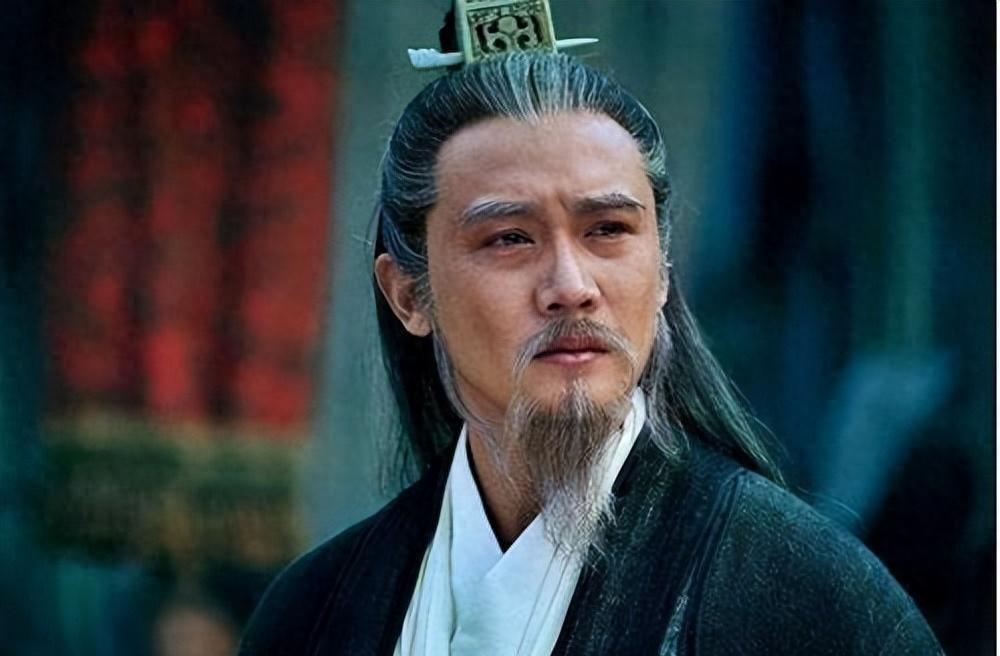

诸葛亮挥泪斩马谡,这几乎是《三国演义》中最令人扼腕叹息的一幕。人们同情马谡的才华横溢却命丧街亭,也感慨诸葛亮的无奈与悲痛。然而,拨开历史的迷雾,我们或许能看到一个更深层、更残酷的真相:马谡之死,并非简单的军事失误问责,而是一场精心布局的政治清算。马谡,只是这场权力游戏中的一枚棋子,诸葛亮真正要斩除的,是他背后的庞大关系网,以及由此带来的蜀汉政权内部的暗流涌动。

蜀汉建国之初,主要由两大势力构成:跟随刘备辗转多年的荆州集团,以及依附刘备的益州本土势力。这两大势力之间,从一开始就存在着微妙的权力平衡。荆州集团人才济济,占据了蜀汉政权的诸多要职;而益州集团则拥有地利人和,掌握着重要的资源。这种平衡,在刘备去世后变得愈发 precarious。诸葛亮作为托孤重臣,虽然尽力维持平衡,但荆州集团的势力依然过于庞大,隐隐有尾大不掉之势。马谡,正是荆州集团的杰出代表。他自幼与诸葛亮交好,深得诸葛亮的器重,被视为蜀汉未来的栋梁之才。然而,也正是这种特殊的身份,使他成为了权力斗争的焦点。

街亭之战的失败,成为了马谡政治生涯的转折点。虽然从军事角度来看,街亭失守固然是马谡的指挥失误,但如果我们深入分析当时的局势,就会发现,这场败仗并非偶然。蜀汉第一次北伐,声势浩大,魏国方面必然严阵以待。马谡年轻气盛,急于立功,而诸葛亮却选择让他独当一面,镇守战略要地街亭。这其中,是否存在诸葛亮有意为之的成分?我们不得而知。但可以肯定的是,街亭失守,给了诸葛亮一个绝佳的机会,一个可以借此整肃荆州集团,巩固自身权力的机会。

斩马谡,对于诸葛亮来说,无疑是一个艰难的抉择。马谡是他的心腹爱将,更是他一手培养的接班人。然而,为了蜀汉政权的稳定,为了北伐大业的顺利进行,他不得不挥泪斩马谡,以儆效尤。这场“挥泪斩马谡”的大戏,既是对马谡的惩罚,也是对其他荆州集团成员的警告。它向所有人表明,诸葛亮不会容忍任何威胁蜀汉政权稳定的行为,即使是他的亲信,也绝不姑息。

诸葛亮的政治智慧,不仅体现在他能够果断地做出“挥泪斩马谡”的决定,更体现在他善于利用各种手段来达到自己的目的。他深谙人性的弱点,懂得如何利用情感来操控人心。他“挥泪”的举动,看似是出于对马谡的不舍,实则是为了赢得民心,巩固自己的形象。他将自己塑造成一个为了国家大义而不得不忍痛割爱的悲情英雄,从而赢得了更多人的支持。

从历史到现实,诸葛亮“斩马谡”的故事,依然具有深刻的启示意义。在现代企业管理中,我们也常常会面临类似的困境:如何平衡各方利益,如何处理“关系户”的问题,如何在危机中做出正确的决策。诸葛亮的智慧,可以为我们提供一些借鉴。他告诉我们,在复杂的政治环境中,既要坚持原则,又要灵活变通;既要果断决策,又要顾全大局。

试想一下,如果马谡没有死,历史又会如何发展?也许他会吸取教训,成为蜀汉的栋梁之材;也许他会继续恃才傲物,最终走向毁灭。历史没有如果,但我们可以从不同的角度去思考,去探讨。这正是历史的魅力所在。

诸葛亮挥泪斩马谡的故事,不仅仅是一段历史故事,更是一面镜子,映照出人性的复杂与权力的残酷。它提醒我们,在任何时代,权力斗争都是不可避免的,而如何在这个游戏中生存和发展,则需要我们不断学习,不断反思。