中国人的一生,都在为“以后”活着。

小时候,家长说:“别玩,先把书读好,将来才有出息。”

长大了,老师说:“别乱想,考个好大学,未来才有保障。”

工作了,领导说:“别折腾,稳定最重要,以后才有发展。”

买房的时候,专家说:“再不买,以后就买不起了。”

等到老了,所有人都说:“存点钱,给自己留条后路。”

这话听着对,谁都希望自己以后好一点。可问题是,这个“以后”到底是哪一天?

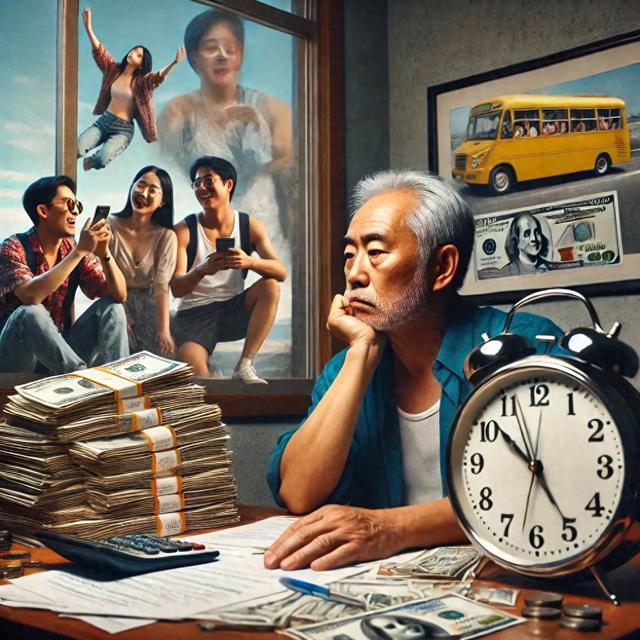

存了一辈子,攒了一辈子,结果你去看看,那些存了一辈子钱的人,等到终于可以花的时候,他们已经老了,腿脚不好了,胃口变差了,连想去远方看看都力不从心了。年轻的时候不舍得吃好的、穿好的,年老了有钱了,医生却告诉你,“这个不能吃,那个不能碰。”

这一生最好的年纪,全都丢在“为未来准备”上了。

中国人不是不知道自己终有一天会死,而是下意识地认为自己不会死。

一个人如果真的意识到自己会死,他不会把最好的东西留到以后。他不会省吃俭用几十年,就为了等老了再享受。他不会把自己最好的时光,全部拿去铺垫一个“将来”。他会活在今天,会让当下的每一天都有意义,而不是总想着“等以后”。

可中国人不是这么活的。中国人的行为逻辑,隐含着一个前提——未来的一天一定比今天重要。今天要为明天让步,年轻的时候要为年老做准备,这一生所有的努力,都是为了“以后”能活得更好。这个逻辑的前提,是未来无限,只有未来是无限的,才值得把今天的一切都押上去。

你回头看看,所有中国人的财富逻辑,都是基于这个假设:生命是无限的,所以储蓄才比享受更重要,未来才比今天更值得投资。

小时候存压岁钱,家长代管,结果长大了也没见着。工作了开始存钱买房,攒够首付,还贷三十年,等房子真正属于自己,人已经快五十了。结婚了开始存孩子的教育基金,怕他以后没出息。四十岁开始存养老金,怕老了没人管。等到六七十岁,终于可以花钱了,出门旅游,吃点好的,穿点好的,可身体已经垮了,想去远方看看,医生却说:“这不行,那不能。”

所有的存钱、买房、考编、买保险、攒养老金,归根结底,都是一个逻辑:今天要克制,明天才有保障。可这个逻辑最大的漏洞,就是“明天”到底是哪一天?人是有限的,可中国人的行为逻辑是按无限来规划的。

西方人不是这样活的。西方人敢赌,因为他们知道生命是有限的,时间比钱更重要,错过的时间不会回来,错过的机会不会再有。西班牙赌航海,英国赌工业革命,美国赌科技和金融,他们不存,他们押注未来,但他们的未来,是清晰的目标,而不是一个虚无缥缈的“以后”。

中国人不赌。

徽商赚了一辈子的钱,最后把财富买成田地,供子孙考科举。近代上海资本家,玩实业,玩金融,最后还是囤房子,觉得市场风险太大,还是房子更“长久”。今天的年轻人,辛辛苦苦工作996,拼命存钱买房,把一生的财富锁进不动产里,锁进养老基金里,锁进一个“以后一定有用”的概念里。

世界的财富,是在流动中增长的,可中国人拼命把财富锁住,把它埋在土地里,把它变成存款,把它变成一个不敢触碰的未来。

五千年来,我们一直这样活着。谨慎、量力而行,把一生的心血都投进“以后”这个黑洞里,可真正活着的时间,可能只有死前那几年。如果你真的承认自己会死,你就不会把所有美好的东西留到以后。可中国人不承认,他们活得像自己永远不会死一样。

所以我们存钱、买房、考编,所有的财富逻辑,都是基于“我要为未来做准备”,好像人生没有终点一样。只有生命是无限的,今天才值得让位给明天,今天的快乐才值得被牺牲,今天的一切才可以换成一个永远不会到来的“以后”。

到最后,最荒唐的事情就是——一辈子都在准备,直到人生走到尽头,才发现自己根本没有真正活过。

这一次,我们还要继续存下去,还是该换个活法了?