上世纪80年代,一份辞职信赫然出现在了北大办公室里。谁也没有想到身为北大讲师王青松居然放弃了这份体面又稳定的工作。

这件事当时在北大教职工中引起不小的轰动。

王青松在上学时,就是个主流意义上的好学生。

北大国政系79级学士、北大法律系83级硕士毕业并顺利留校任教。

他为人谦和有礼,夫妻恩爱和睦。

任谁都不理解,凭借自身努力一步步走到今天的王青松为什么毫无预兆的把一切全都抛弃,而他的妻子张梅也毫无怨言、追随其后,毅然决然的放弃了在北京的一切。

当他再次出现在大众视野的时候居然已经过去了整整27年,而且他的出现竟然是因为妥协和无可奈何,这到底是是怎么回事?

一、贫寒学子、鱼跃龙门王青松出生在河南省一个农民家庭中,因为家里条件太差,家中尚且挣扎在温饱线上,所以王青松的父母每天都在奔波在田间地头,无暇顾及孩子的教育问题。

但是王青松从小就天资聪颖,记忆力也非常强,别人读几遍的课文他读一遍就能记住。即便还要替家里干农活,王青松的学业也一点没有落下。

高中毕业后,因为高考制度还没有恢复,所以王青松只能到信阳地委当一名记录人事信息的机要员。

在这里每天要学习的东西很多也很枯燥,但是王青松却能很轻松的完成。

1977年高考制度正式恢复后,王青松迎来了他人生中的重要转折点。

他一边工作一边学习,在1979年,以优异的成绩被北大国政系录取。临走时,他的同事还调侃道:“回来就要高升咯。”

踌躇满志的王青松满怀信心来到了北京,在这里他看到了更为广阔的天地。

念书的那几年他观察到国内经济开始稳定、迅速的发展,很多国企、外企、私企也逐渐崭露头角。

在王青松看来,不论是哪个单位都少不了对外合作,有合作就会有合作协议、合同的出现,可这方面的人才在当时是非常紧缺的。

心思敏锐的王青松也迅速调整自己的规划。本科毕业以后他考取了北大的研究生,专攻法律专业。

二、创业受阻,矛盾重重。毕业在即,王青松开始按照之前的规划将自己所学的知识用到工作当中。

有一次他受邀去给一些企业做法律相关的培训。中午休息的时候企业的负责人邀请他留下吃午饭,席间他听到很多人在讨论养生话题。虽然对这一行没有任何了解,王青松也听得兴趣盎然。

很快,王青松的思维就发生了转变。他觉得:现在经济形势一片大好,大家好不容易挣到了钱,万一身体不允许自己消费,那岂不是亏大了?

回去以后,行动力能力极强的王青松开始收集各种资料,学习养生相关的知识。

经过一系列调查和比较,他发现:气功、武术和膳食养生可谓是大家认为疗效最好、也最受欢迎的三种方法。

他先是寻找了养生等方面的相关人事,一番研讨后,王青松看到了一条致富路。

那个时候,每个人都在按部就班的投简历找工作,可王青松却不走寻常路。除了每天正常上课时间外,他开始了养生学的创业之路。

他根据受众人群的职业、学历、身份背景定制了不同的养生学内容。那时候的他一腔热血,每次讲课都是信心满满,但是几场演讲办下来并没有达到他的预期效果。

成绩优异的王青松从没有受过这种打击,一时间陷入了的矛盾之中。

因为不擅长,他开始自我怀疑。他不知道该不该继续走这条路,也不知道该如何把这条路走下去。

这个时候有个企业的负责人在听完他的演讲后告诉他,虽然他的演讲内容准备的很丰富也很全面,但是没有卖点。

还陷在自证矛盾中的王青松不太明白对方的话,对方笑了笑提醒道:“你去北京高档一点商场或者是超市转一转就知道了。”

一头雾水的王青松虽然不明所以,但是按时按照对方的话照做了。

王青松下课以后,去了不远处的一个进口超市转了一圈,但是还是一无所获。

路过学校门口的一个水果店时,王青松突然茅塞顿开。

在学校门口的水果店,一斤苹果不过才几块钱。而进口超市里的水果进过精心的包装过后,价格翻了好几倍不止。

那个企业的负责人说他的养生课程没有卖点,意思是他没有进行过商业包装。这些来听讲座的人非富即贵,虽然他的课程对客户进行了精准定位。

但是谁会来听一个名不见经传的小人物的课程呢?

可是如何制造噱头吸引这些人呢?

王青松突然想到了一个办法。

几个月后,王青松从北大顺利毕业。但是他并没有选择离开学校,而是留在了北大任教。

虽然人人都觉得以他的才华留校任教有点大材小用了,但是成绩优异的王青松一直深得学校老师的喜爱,所以他留校也得到了老师的支持。

可是只有他自己知道他留校目的并不纯粹。

因为从那以后他顶着北大讲师的身份开启了他的养生课堂。

第一次来听王青松养生讲座的人,也都是被他北大讲师的身份吸引。

一方面是赶上了养生热潮,另一方面是那时候很多来听课的企业家本身没有就受过很好的教育,但是通过这次机会能进入北大讲师的课堂让这些人也觉得很有面子。

吃到了身份红利王青松一时间声名鹊起。虽然他的养生课价格不菲,但还是有很多人从全国各地慕名前来。

那个时候的他轻轻松松就赚的盆满钵满了。

后来法律系看他的影响大了,就提出让他为系里创收。便让他在外开设了收费的养生班。

也是在这个时候,王青松遇到了他的妻子张梅。

那个时候,张梅刚从北京外国语学院毕业。

她来听他的讲座不仅对养生好奇,更是对王青松这个人充满了好奇。

一个农村出生的穷小子,不仅通过自身努力考上了北大并且留校任教。而且慧眼如炬,抓住了养生热潮,在完成本职工作之余迅速将这项事业发展壮大。

这个人对张梅来说无处不散发着神秘感。

所以,她跟着同学一起来听了王青松的养生课。

课上,张梅觉得王青松说了每个字每句话都深深的吸引着他,让她觉得受益匪浅。

下课之后,她慢慢悠悠的走到讲台前,想找个办法给对方留下印象。

没想到王青松第一次见张梅,就被她身上自带的那股书香气吸引。

王青松虽然不认识张梅,但还是忍不住给张梅留下了联系方式,并邀请她再次来听他的养生课。

一来二去两个人便熟悉了。

虽然张梅比王青松小了12岁,但是两个人的三观很合得来,从第一次私下见面两个人似乎就有聊不完的话题。在张梅心里,王青松不仅是她钦慕的对象,更是能引领她精神世界的人。

所以两个人很快就确立了恋爱关系。

从那以后张梅也开始帮着王青松做养生项目。王青松去学校完成教学任务的时候,张梅就帮助他整理资料编写课件。

不久之后,相爱的两个人就走进来婚姻的殿堂。

结婚以后,两个人一边忙着在学校的工作,一边打理着养生事业。

四、心态不平,选择逃离现实90年以后,随着医疗水平逐渐提升,人们看待养生问题也渐渐理性,养生行业也渐渐萧条,所以夫妻二人把中心转回到了教学上。

毕业之后,王青松把所有的精力都投放在里养生事业中。虽然兼顾着教学,但是很久没有对专业知识跟进学习,王青松渐渐觉得教学压力大,对专业知识的教授有些吃力。

他重新规划自己了职业生涯,他先是报考了本校的哲学博士,这一年他没有被录取。

第二年,他又报考了本校法学博士。没出意外,他依旧被教授拒收了。

接连的失利,让王青松的心态彻底崩了,他先去找了他报考的教授了解情况。

教授在见到他的当时,并没有给他什么好脸色。因为教授常年致力于学术建设,在自己的学术领域发光发热。

他认识王青松,之前他也很喜欢这个努力上进的学生,但是后来听说王青松顶着北大讲师的头衔在外面发展别的事业,他对这个学生的看法立马有了变化。

他认为王青松是个把利益放在首位的人,并不适合做学术研究,所以当他得知王青松报考了自己的博士生后,第一时间拒绝了。

同时,他的妻子张梅参加职称评定也接连失利。

两个人的事业都受到了不少的阻力。

心态无法平衡的两人,去到一个小山村内换换心情。

那半个月里,两个人觉得身心都得到了放松。之前在名利场里随波逐流,好像完全迷失了自我,也忘记了当初来到北大读书的初衷。

在这里好像时间慢了下来。

不用去考虑明天该干什么,不用去在意课题完成了多少,也不必在意别人怎么看待自己。

在这里,他们没有头衔没有压力,他们就只是他们自己。

王青松逐渐萌生了“隐退”的想法。

夫妻俩先是搬到北京与河北交界附近的山区,那里有张梅父亲留下的一处老房子。

除了每天回学校上课,剩下的时间他们在这里看书、喝茶、呼吸最新鲜的空气。

在这里,没有教学任务、没有职称评定,他们不是什么讲师、没有头衔,也没有任何人的打扰。

渐渐地,两个人不满足于这样的半隐退生活,2000年两个人正式递交了辞职报告。

那时候学校、同学轮番来劝他们俩,可是他们的想法非常坚决,所以辞职之后两个人迅速逃离了北京。

2004年的时候,两个人的孩子王小宇降生在了这里。

随着儿子的降生,夫妇俩的生活也变得越来越丰富。

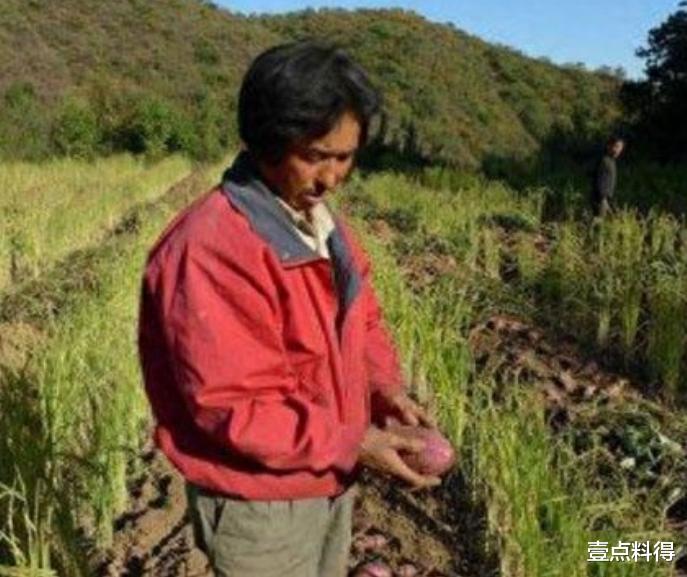

他们带着孩子每天奔波在田间地头,同时教授孩子知识。

因为父母的言传身教,王小宇从小就能对二十四节气了如指掌,还能根据太阳的位置判断时间。

张梅从小就对儿子的教育进行了规划。她按照学校的学习大纲教授课程,每天三节课,语文、数学,英语。

小宇在妈妈的规划下学习起来轻松不费力,他上午跟着妈妈学习,下午放羊去割草。除了学习之外,小宇体能也比城里孩子强。

除此之外,夫妻俩也很重视国学教育。小宇从小就接触了百家姓、千字文等文章并且能流畅的背诵下来。

随着孩子渐渐长大,从来没有出过山的小宇开始好奇外面的世界。王青松夫妇能教给他的只有书本上的知识,小宇对山外的探索来源一台破旧的收音机。

某一天,小宇问王青松:“爸爸,天安门城楼上毛主席的照片真的从哪个角度看他都在注视着我们吗?”

王青松一时语塞。

他们见过金碧辉煌的故宫建筑群,见过庄严雄伟的天安门广场,见识过高山的雄伟壮丽也看过大海的一望无际。

可是小宇没有,他更不知道该给孩子如何形容那种感觉。

这里有的高山并不宏伟,这里的小溪也不过是涓涓细流。

王青松作为父亲觉得很内疚。

孩子的教育问题居然成了难题?

他开始反思是不是该回归社会教育?

从孩子的问话中,他们感觉到儿子对现实社会的渴望。

这天正在单位工作的唐师曾突然接到了一个陌生的电话,电话那头的声音他再为熟悉不过。

“老同学,还记得我吗?”

王青松的声音从电话那头传来,让唐师曾欣喜不已。

自从两个人辞职之后,和所以人都失去了联系。

没想到这一别竟是27年。

在接到电话后的第一时间,唐师曾赶到了王青松的家里。

时隔多年,唐师曾再次见到王青松夫妇俩时觉得难以置信。当初意气风发的两个人,现在变得苍老不已,两个人的脸上透露出多年劳作的辛苦。

唐师曾问他:“这么多年,你们过得好吗?”

王青松回:“我们过得很好,这里从没有人来打扰我们。这里大概就是陶渊明笔下的桃花源。”

唐师曾并没从他俩脸上看到了见到任何欣喜的表情,从眼神中透露出更多的是妥协和无可奈何。

第二天,一家三口随着唐师曾回了北京。

阔别27年再回到这里,他们觉得自己格格不入。

已经进入网络时代的我们,王青松却连网络是什么都不知道。

在唐师曾的安排下王青松通过网络和20年前的同学来了一场跨越时间、距离的对话,和海内外的同学面对面聊天的王青松觉得有些不可思议。

王青松感叹:“我是多年来停在一个地方不动的人,而你们则是周游世界的人。”

在一次聚会中他们碰到了一位多年不见的老同学。

相见之时,对方竟然完全认不出他们夫妇俩。还是王青松主动和他提及,但对方完全不敢相信。

这位同学从北大毕业后回到了家乡,现在早就成为了当地有名的富豪。

在知道夫妇俩当年离开的原因和这么多年的去向后,早就功成名就的同学忍不住嚎啕大哭起来。

他钦佩王青松敢从喧嚣的现实中抽离出自己,这个世界不尽人意,我还可以选择别的生活。

这么多年他在复杂的环境中一步步走来,别人看到的只是他光鲜亮丽的一面,却无人知晓他到底用了多少的精力花费了多少心血。

没有人问过他累不累,苦不苦,生活的重担压在身上,逼着他走完这条路。

所以在见到王青松时,他的眼泪再也忍不住了。

因为放弃,从来不是轻轻松松就能说到做到的。

王青松说:"我听得出,他身在高位濒临崩溃的压力,而他不知道,我内心里有多富有。"

用户18xxx23

自己选择的路,腿断了,爬也要爬下去。