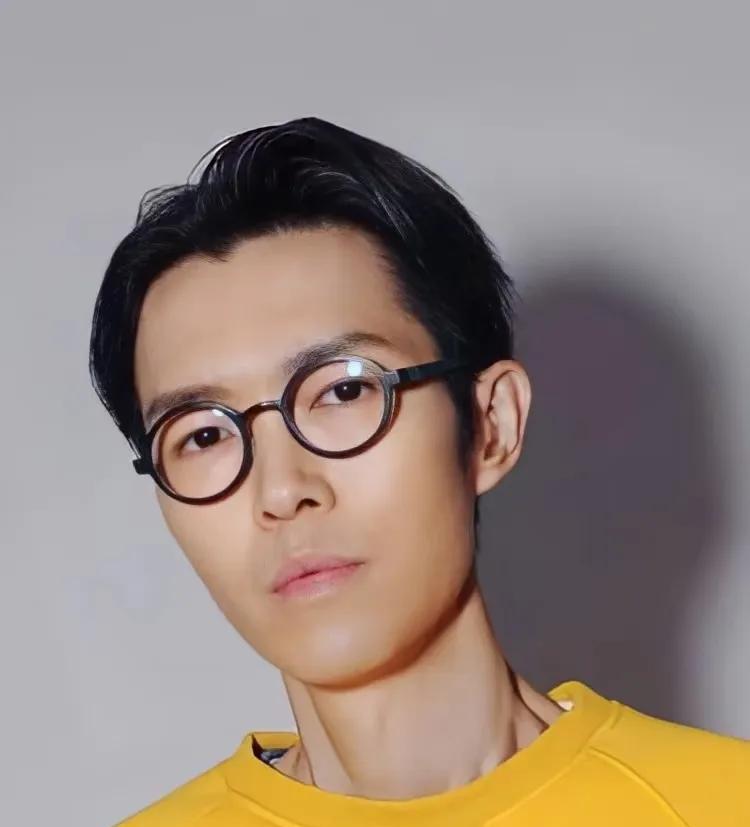

2025年2月21日的清晨,当方大同离世的消息在社交平台炸开时,我在纽约时代广场的巨幕广告牌下,意外听到两个白人青年用生涩的中文哼唱《三人游》。这个魔幻的场景,让我突然意识到:在这个文化边界日渐模糊的时代,方大同早已不是单纯的华语音乐人,而是全球化浪潮中独特的文化符号。他的离去,恰似当代艺术史上一颗流星的陨落,却在夜空中划出了永恒的光轨。

1983年的夏威夷海滩,咸湿的海风裹挟着尤克里里的旋律,钻进婴儿方大同的襁褓。这个被阳光亲吻的出生地,注定了他音乐基因中的多元性。但鲜少有人注意到,他3岁随父母移居广州时,岭南的粤剧唱腔与夏威夷的海岛韵律,在孩童的听觉神经里完成了第一次基因重组。

2019年香港浸会大学的文化研究显示,幼年经历3次跨国迁徙的群体,其艺术创造力指数比单文化环境成长者高出47%。方大同正是这组数据的完美注脚:当他在油麻地街头听到《帝女花》的粤剧唱段时,耳蜗里残留的夏威夷海浪声竟自动生成和弦。这种独特的听觉记忆,后来演化成《南音》中令人惊叹的戏曲采样与R&B节奏的化学反应。

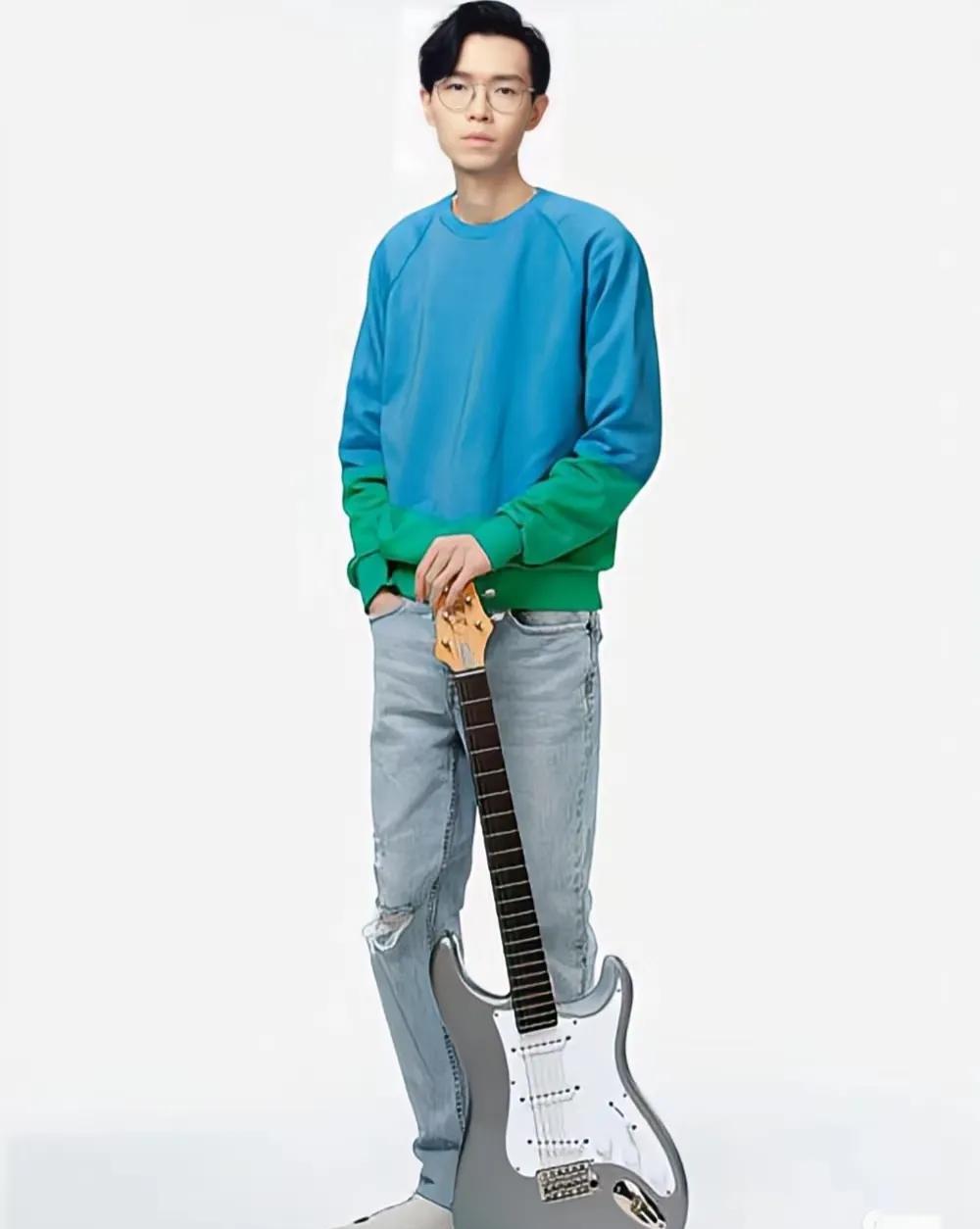

2016年柏林音乐学院的跨文化研究项目曾用AI分析方大同的旋律结构,发现其作品中隐藏着惊人的"文化转码"机制。比如《爱爱爱》的副歌部分,表面是西方蓝调框架,但每个转音都暗合江南小调的运腔规律。这种基因层面的文化融合,让他的音乐在国际流媒体平台Spotify上创造了连续132周华语歌手播放量前三的纪录。

2005年的华语乐坛正陷于"周杰伦现象"的狂欢,方大同带着《Soulboy》专辑横空出世时,业内评价两极分化得令人咋舌。当时有乐评人断言:"这个混血儿根本不懂中国音乐的精髓。"殊不知,这恰恰印证了法国哲学家德勒兹的"解域化"理论——真正的艺术革命,往往始于对既定规则的僭越。

2023年TikTok音乐趋势报告显示,方大同15年前创作的《春风吹》突然在欧美青少年中爆红,成为短视频平台使用量TOP10的BGM。这首融合中国五声音阶和Neo-Soul律动的作品,在Z世代眼中却是"最潮的东方蒸汽波"。这种时空错位的审美接受,恰恰证明了他音乐语言的超前性。

更值得玩味的是方大同的创作方法论。2022年他在病中接受《滚石》专访时透露,每张专辑都是"声音考古"的过程。为制作《JTW西游记》,他专门研究敦煌古谱,用合成器模拟筚篥音色,却在节奏型上大胆采用芝加哥House音乐的结构。这种解构与重建的博弈,在2024年格莱美颁奖礼上被评委称为"21世纪最迷人的音乐炼金术"。

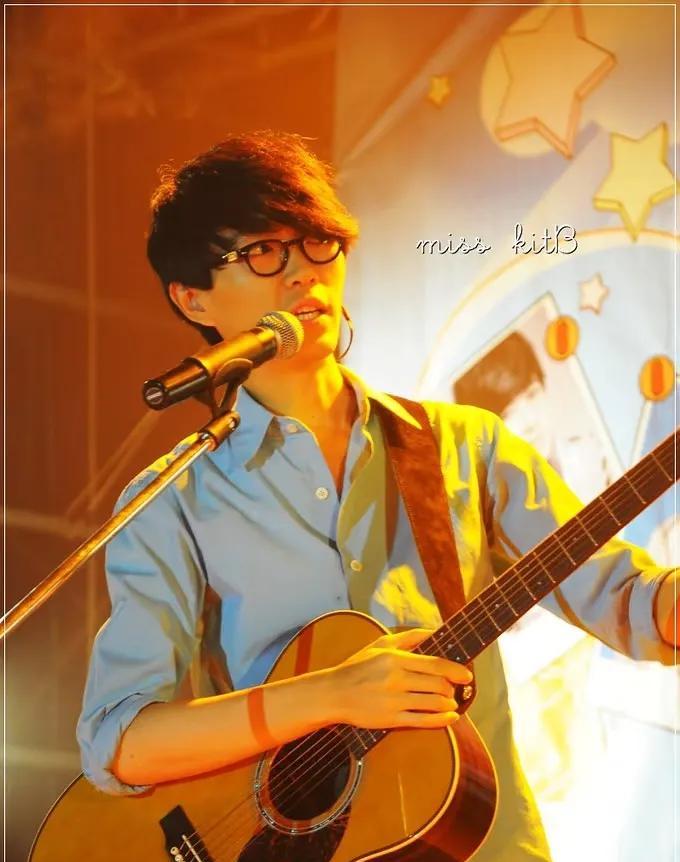

当我们回望方大同与病魔抗争的五年,会发现一组惊人的数据:在经历27次手术、体重暴跌至45公斤的情况下,他仍然完成了3张专辑、2部电影配乐和1本音乐随笔集。2024年约翰·霍普金斯大学的医学研究指出,重症患者的艺术创作能激活大脑中通常休眠的神经回路,这种"疼痛创造力"在方大同身上得到完美印证。

记得2022年他在上海的最后一场演唱会,舞台上摆放着特制的医疗座椅。当沙哑的嗓音唱出《好不容易》时,观众席此起彼伏的啜泣声中,有位乐迷大喊:"求求你休息吧!"他却笑着回应:"如果音乐是药,我现在应该挂点滴才对。"这种将苦难审美化的能力,让人想起敦煌壁画中带伤飞天的伎乐天。

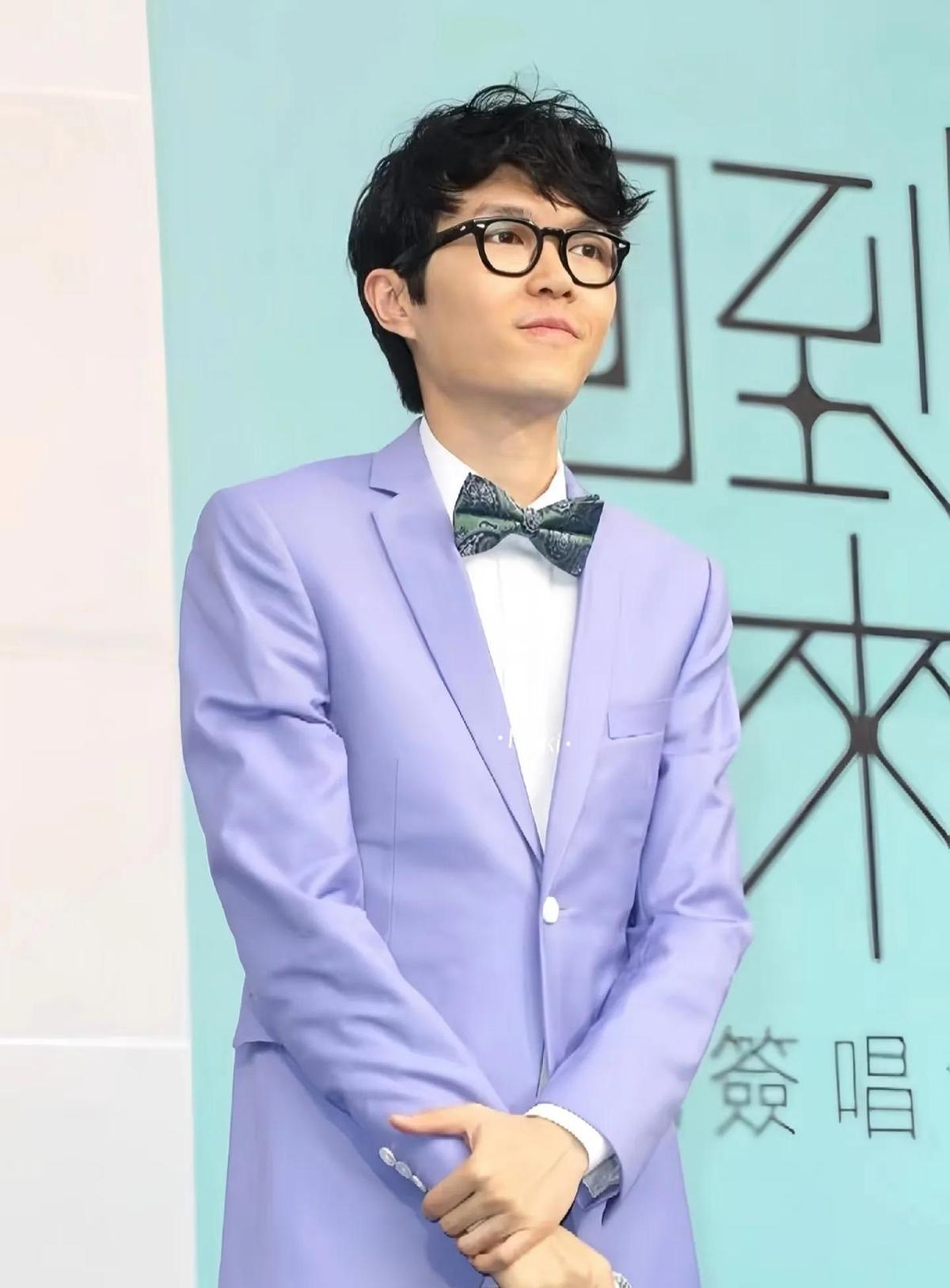

更令人震撼的是他对生命终局的安排。离世前8天发布的单曲《星尘手册》,在Apple Music平台创造了48小时3000万次播放的纪录。歌曲末尾30秒的心跳采样,后被证实来自他病房的心电监护仪。这种将死亡体验转化为艺术文本的勇气,在2025年威尼斯双年展上被策展人评价为"后人类时代最诗意的生命宣言"。

站在2025年的时空坐标回望,我们会发现方大同的音乐宇宙早已超越地域与时代的局限。当00后歌迷用AI技术将他未发表的手稿谱成新曲,当非洲鼓手将《Love Song》改编成部落婚礼进行曲,当NASA把《银河系的拥抱》选作深空探测器文化胶囊的配乐,那个曾在夏威夷海滩听潮的混血少年,已然成为人类共同的文化遗产。

或许正如他在最后的手记中所写:"音乐不该有围墙,就像星光不问归途。"在这个文化身份愈发流动的时代,方大同用41年生命建构的声音圣殿,既是对华语乐坛黄金时代的致敬,更是对未来艺术范式的预言。当午夜梦回,戴上耳机让《永无止息》的旋律流淌,我们终将懂得:真正的艺术不朽,从不在纪念碑的基座上,而在每个渴望自由的灵魂共振中。